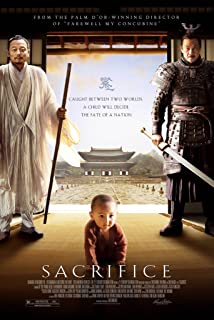

電影訊息

電影評論更多影評

2011-01-12 16:58:47

陳氏難以突圍的悲劇囹圄

對《趙氏孤兒》的看法基本已成定論,和《梅蘭芳》一樣,陳凱歌只拍了半部好戲。《梅蘭芳》有三分之一好戲,戲謔點來看,陳凱歌進步了一些。《趙氏孤兒》的前半部份,人物登場後,從屠岸賈大開殺戮到程嬰棄子救孤,堪稱精彩,至少在情節推動上較為合理,能抓住觀者的焦點。

而只有半部好戲的作品,無法成為二分之一或三分之一經典,被缺點拖累,整體便淪為一部平庸乃至糟糕的作品。從趙孤成長開始起,影片一直處在平緩期,直至結尾再也沒有重現開篇時的力量。起→緩→沖,起勢過猛,緩衝階段處理失當,沒法再衝起來。趙孤成長階段,影片成為家庭倫理劇,欠缺合理性的人物發展,導致高潮(復仇)疲軟無力。角色韓厥在前段時,還有必要而不錯的戲劇功效,趙孤生夠活下來與對人性良心未泯的刻畫,均離不開韓厥。而小趙孤的成長期,韓厥與程嬰會晤的戲份不少,韓厥的存在對於後面的結局,並無多大意義。整體上,由葛優飾演的程嬰,基本可以使觀眾的情感代入,認可其中的大部份心理與行為。趙孤知曉真相、與屠岸賈相處、決絕復仇,這幾個轉折說服力有限,以致使程嬰的人物形象減弱。經典敘事對情節轉折的合理性,要求最高,陳凱歌沒有完成任務。對佈景、服飾、表演細節或苛刻或寬泛的追求,嵌在不夠嚴謹的框架下,難以產生什麼魅力,或徒有其表或互相拆毀。

《趙氏孤兒》對於陳凱歌,倒是一貫的題材,經典悲劇、大情感、大倫理、大人性,陳凱歌一向喜歡「大」。從《黃土地》到《大閱兵》到《邊走邊唱》到《霸王別姬》到《荊軻刺秦王》再到《無極》、《梅蘭芳》,陳凱歌向來喜歡大題材,民族性和史詩性貫穿於每部作品。《邊走邊唱》原著為史鐵生,陳凱歌將其中盲歌手演唱的民謠改為「大」歌,有「誇父」、「女媧」、「五百年」之類漢詞。本來《邊走邊唱》可從小格局抵向大訴求,陳氏不依,要從「大」到「大」。即便小人物電影《孩子王》和《和你在一起》,陳凱歌仍擺脫不掉對大時代、大情感、大人性的追求,影片凝重以致滯澀、抒情失當以致濫情。

陳氏本可以放棄對「大」的追求,從「小」著手,完成大刻畫、大抒發。在一般里瞧見特殊,與從特殊里看到一般,是兩種截然不同的術法,臻至化境或可歸一。但陳凱歌對「大」與「特殊」的癖好,沒有促其達到良好效果,抽象出來的不是一般性的妙筆,而是流於平庸的空調。到目前為止,陳凱歌只完成了一次絕妙的史詩構築,《霸王別姬》在他的生涯中,仍處在巔峰之處,像是作為登山者的陳氏,意外到達頂峰,並不知其途,再也返不回去。

「人們總以為人到老才會聰明,實際上人愈老愈不易像過去一樣聰明。一個人在生命過程中變成一個另樣的人,但是很難說他會變成一個較高明的人。」歌德的這句箴言放在陳凱歌身上,再合適不過。陳凱歌自《無極》慘敗之後,重回舊途,拍出了《梅蘭芳》和現在的《陳氏孤兒》。這並不是一種高明的選擇,因為陳凱歌變得分外謹慎,並不是變得高明。選擇他認為擅長的題材,用他慣用的手法,加上外部環境的制約,陳凱歌每一步走得格外沉重。一個年紀越來越大的導演,瞻前顧後,害怕輿論的戲謔、擔心市場慘敗、顧慮審查風險,走在他能力所及的平衡木上,晃晃悠悠倒也穩穩噹噹。殊不知,陳氏深陷自己的悲劇囹圄,突破數載,仍困在其中。或許,他自己深知一切,甘苦皆知,只是沒有言說而已。至於在媒體面前和電台節目上的「誠意」言談,其中的謹慎度有多高,很難測量。可以肯定的是,凱歌不再是少年,《少年凱歌》已成歷史。 舉報

評論