2011-01-19 17:35:58

三個故事

************這篇影評可能有雷************

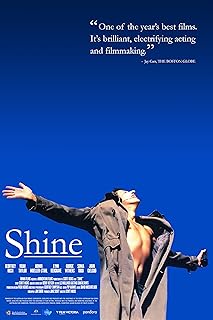

第一個故事,主角是一個叫做David Helfgott的鋼琴天才。

在望子成龍而獨斷專行的父親的啓蒙和指導下,David開始實現父親未曾實現的關於音樂的夢想。鋼琴天賦和伯樂相助是天才的成長路上不可缺少的因素,而父親之於David,既是大幸也是不幸,沒有他的嚴厲管教和殷切期望,世上就會少了一個鋼琴神童,而正因為他作為猶太人的痛苦陰影和自私狹隘的民族情緒與家庭觀念,世上又多了一個滿嘴嘮叨的精神障礙的失落的英雄。在用盡全部的感情與精力,彈奏出令世人嘆為觀止的「拉三」之後,David深深地跌入了命運的深遠,理智遠離了他。幸而情感仍然駐紮在心裡,瘋癲的外表並沒有抹去他對音樂敏感的手和心。最後的結局是美好的,他雖然沒有取得納什般的輝煌,卻贏得了一個理解他愛憐他的妻子,在平淡與激昂的交雜中,在生活的湖灣裡遠遠地盪開去了。

連看了兩本Philip Roth的小說,對於猶太人的心態,即使尚缺理論上的研究,卻有了更深的情感上的共鳴。猶太人所為人稱道之處,少不了猶太的文化背景的支撐,而他們所為人詬病的,也恰恰是「猶太性」的局囿。似乎猶太民族骨子裡有一種不自信,有一種報復心裡,把世界明晰地分成了「猶太人」(Jew)和「非猶太人」(gentile)兩類(在Portnoy's Complaint一書裡,頻繁出現goy及複數形式的goyim和形容詞goyische,和shikse幾個希伯來詞,查了詞典得知是猶太人對外族的蔑稱,前者被解釋為非猶太人、異教徒,甚至包括民族上是猶太人卻無猶太信仰的叛教者,後者專指非猶太的女人;當然,與之針鋒相對的也有kike這個詞,表示「猶太佬」),世上其他民族幾乎沒有專門為此造詞——這是猶太人的精神獨創。猶太人整個民族的歷史,就是弗洛伊德個體精神分析的放大。他們不甘人下,奮發進取,出人頭地,取得了傲然於世的偉大成就,為人類文明輸出了一個個撼天動地的大人物。David的父親就是一個典型的猶太父親,視子女的成功和家庭的完美為最大的幸福與成就,以致於急功近利,拔苗助長,以父親的威嚴把David鎖在了狹小的個人空間裡,用孤僻和敏感包裹了這個幼小而瘦弱的身軀。近乎偏執的教育催生了近乎偏執的天才,然而這天才終究是不完整的,狂躁不安,像掀起的大浪,掩埋了深藏的平靜的美。片中David對於女性有一種俄狄浦斯式的依賴,習慣於從女性的肩膀和懷抱中尋得寧靜的安慰,最後之於他的妻子,也是如此。天才不天才,其實並不重要,David沉著的微笑,才是這部崎嶇的樂章最完美的休止符。

看著青年時代的David演員,我想起Stephen Hawking,聽著發瘋後的David的喋喋不休,我想起Woody Allen.

第二個故事,主角是一個叫做Ryan Larkin的動畫天才。

Ryan成名甚早,他極度個人化的表現主義技巧和題材,在為數不多的幾部動畫作品裡表現得淋漓盡致。但藝術的靈感畢竟不是隨叫隨到的常客,在靈感飄然遠去的時候,他怎樣去平衡自己的創作激情呢?毒品,酒精,只是把他拉入黑暗的中心,那裡只有絕望和無助,只有孤獨和苦悶。海明威的自殺,始於無能和無力,或者是創作靈感的逃遁,或者是生理機能的衰落,眾說紛紜。Ryan沒有絕望到舉起獵槍,對準自己的太陽穴,但是藝術的生命已經無可奈何地走到了盡頭。神志不清的酒鬼成了加拿大街頭靠乞討為生的落魄的老頭,這位曾獲得奧斯卡提名的一代動畫大師竟然默默無聞地死於貧困和疾病,那是在2007年的情人節。

就像天上流星的軌跡,一剎那的燦爛之後,便跌入深深的黑暗。他的畫筆全像水波一樣流動,捉摸不定,光怪陸離,自由扭曲的線條,就像梵谷的《星夜》或者蒙克的《吶喊》,漩渦般地把觀者捲入各種複雜的情感之中。有些時候,壓抑也是一種美好的感受。

第三個故事,並不能算作一個故事,主角也並不是一個天才。

他這樣的人應該很多很多,故事也應該更加精彩。比如在望江,我常常見到一個眼眶深陷的中年男人(或者是一個未老先衰的青年人),一路上自言自語,神情恍惚,一看便知是精神病的受害者。可怕的是有一次在他身旁幾米的地方路過,他突然朝我冒了一句什麽,還有朝我靠近的趨勢,我說了一句「不知道」,就加快腳步走開了這個陷阱。還有老家的一個瘋子,大概五六十歲的婦女,每每在最繁華的主街上,衣衫襤褸,手拿一個擴音器,對著來來往往的路人高呼道:「毛主席萬歲」!如果你沒注意,會被突然嚇一跳的。大人們說,似乎她是文革期間受了迫害,被逼瘋的。可憐她無人關照的命運,最後必將是悄無聲息地終老。小時候我尚且有天真的想法,爲什麽政府不管管她呢?後來長大了,懂的事情多了,才明白政府是「興趣有限,精力有限』責任有限」的常人,不是路見不平的英雄,值不得太多的期許。

「毛主席萬歲」可能都不在了,但他還堅守在人間。至少這個寒假,我碰巧又在街上遇到了他,一個人神情落寞地行走,身上穿著看起來十年沒洗過的舊衣裳,也不說話,是個跟「毛主席萬歲」截然不同的內秀型的瘋子。我隱約覺得,他的外表應該比他實際年齡老十歲,雖然他的實際年齡我並不知曉,五十歲,六十歲,也無甚差別。他這樣行屍走肉地活著,在我看來,死著和活著,並沒有本質的不同。我一直把他當做那些常常在街上晃悠的許多瘋子中的普通一員,直到某一回媽媽告訴我,他可是一個全城皆知的「明星」。話說在他年輕的時候,至少也是一個成績優異的才俊,那個年代,能考上清華的人,不多。然而,他最後被精神病擊倒了,無奈回到了家鄉。那精神病應該不是很嚴重的間歇性發作,因為媽媽告訴我,他在雲中做過實驗室管理員——應該是在我之前的事了,我上雲中的那幾年,實驗室管理員是一個衣著打扮讓人聯想到八十年代大學生的中年人。再後來,他也就掙掉了一切枷鎖,成了無拘無束的自由之身,像影子一樣出沒在大街小巷,也不惹是生非,也不招搖撞騙,在半醉半醒間延續著他病態的瘋癲。他現在還靠他姐姐養活著,也許這就是他的一輩子了。他的落魄,與Ryan有著異曲同工的地方,雖然他從來不是天才,也沒有成為過大師。他只是一個再簡單不過的普通人,但是他有過輝煌,曾經承托著家族的榮耀,去追尋人生的理想。最後他回來了,瘋瘋癲癲,我想像著他的父親把他推進屋裡,嘆一口氣,關上大門,留下一堆嘰嘰喳喳的街坊鄰居,懸候在屋外。

人生就是一場諷刺。也許下一次回家,他就像Ryan一樣飄零而去了,誰知道呢?死亡是天才與非天才共同的宿命。