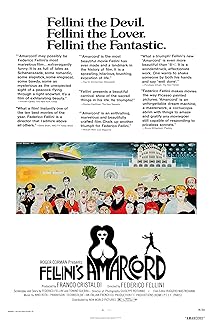

電影訊息

阿瑪珂德--I Remember

編劇: 費里尼 托尼諾蓋拉

演員: Pupella Maggio Armando Brancia Magali Noel

阿玛柯德/我记得/想当年(港)

導演: 費里尼編劇: 費里尼 托尼諾蓋拉

演員: Pupella Maggio Armando Brancia Magali Noel

電影評論更多影評

2011-02-12 16:23:16

我記得,想當年

[作者] 小康街53號

我第一次看費里尼就是1973年拍攝的那部彩色電影《我記得,想當年》(《阿瑪柯德》),現在看來,這部電影亦是集結了他以往電影中的所有要素,海濱小鎮米尼,浪蕩子,大奶粉放在紅色小子女郎,漫畫式的小鎮眾生相,小丑,法西斯,瘋子,風流韻事,狂歡節,其實,這部電影中的很大一部份情節已經在他1963年那部《八又二分之一》裡面出現過了,費里尼一輩子都在拍攝自己的自傳,哪個創作者又不是呢?在他老年的時候,一切重又變得燦爛,現實中已經失去的故鄉又得以在螢幕上重建,小鎮四時變化,小丑與風流娘們兒都已成為虛構的米尼,這個舞台上引人發笑的活道具,熠熠生輝,卻又霧氣瀰漫。

義大利電影最讓我迷戀的部份,就是一種狂歡式的荒誕,對於我這樣一個出生在中國長江以北的男人來說,地中海瀰漫的霧氣和燦爛的神話傳說是真正的遠方,海上的塞壬歌聲和岸上被焚燒的女巫,一個偷自行車的工人,在《我記得,想當年》裡,人們用一種奇妙的方式慶祝春天來臨,小鎮各家各戶都拿出不用的廢舊物品,在廣場中心堆積成一個小山,小山上面是一個邪物,其中一件惡女巫的玩偶,然後大家奏響音樂,同時由鎮上最風騷的娘們兒點燃物品堆,在熊熊大火中,象徵邪物,其中一件惡寒冷的女巫被燒死了,然後所有人都圍著火堆跳舞,狂歡,在這個代表春天來臨的事件里,影片所有重要的人物都已一一粉墨登場。

我知道,在中世紀人們曾焚燒真正的女巫,而不是女巫玩偶,但在費里尼的螢幕小鎮米尼,玩偶和那些幽默漫畫式的人物,就是一種狂歡式的荒誕,連同影片後來哪個大雪中出現的孔雀,大霧中出現的白色的牛,那種令人目瞪口呆目不暇結的,介於詩意幻想和寓言之間的荒誕場景,都是費里尼建構的故鄉意象,這個消失了故鄉,其實是現代人共同的荒誕命運。

此刻,我將我幼時所經歷的春節和米尼小鎮焚燒女巫玩偶的場景並列,我發現,兩者並不如看上去那樣遙遠,在費里尼那裡,他煞費苦心在螢幕中重現的童年情景,是一種企圖在作品中尋找失去家園的努力,同時也在追尋逝去的時光,青春,情慾,成長,以及糾纏在他周圍所有的一切,因為這些形成費里尼這個人最終的存在,就像我在寫作一樣,我為什麼要寫作?我能在字裡行間呼吸到昔日春節時歡樂幸福的氣息。

在影片中,一個四季變化的時間順序是顯而易見的,他用畫面中所出現的一切來指示季節的特色,春天漫飛的柳絮,秋天金黃色的麥田,人在瀰漫大霧中失去方向,在大雪中打雪仗,在落葉紛飛中跳舞……這個週而復始的時間走向實際上是老年的費里尼對於生命和世界的達觀表現,此刻他的創作已經不僅僅針對社會現實了,而是對生命本身和永恆時間的直接發言,我們必須知道我們本源,我們幸福感來源於哪裡?而米尼出現的那些使人感動,發笑的場景都穿行在季節變化里,這種穿行給影片帶來一種流動性,它流動在一個虛擬的時空裡,(這個時空也許和我們的時空並行)而那些小丑和瘋子則是流動變化里不變的航標,一個小鎮如果沒有瘋子,那將會大大減色,瘋子就是故鄉的一個誇張的標誌,他是不變的寓言,從某種程度上說,費里尼就是那個在影片中永遠不知疲倦拉手風琴的瘋子,在狂歡的眾人離去後,他仍然在曠野上拉琴,奏著相同的曲調。

這個在燈火闌珊處拉琴的瘋子令我感動,總有人會不合時宜地唱著永恆不變的歌謠,昨天對於他來講,是一個挖掘不盡的寶藏,他的不變固執地對峙著世界的變化,即使沒有人願意聽他的歌謠,他也要在內心為自己歌唱。 舉報

評論