電影訊息

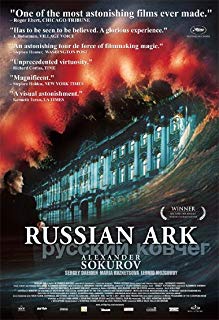

創世紀--Russian Ark

編劇: Boris Khaimsky Anatoli Nikiforov

演員: Sergei Dontsov 柯里亞史比里道諾夫 Leonid Mozgovoy Mikhail Piotrovsky

俄罗斯方舟/创世纪/

導演: 亞歷山大蘇古諾夫編劇: Boris Khaimsky Anatoli Nikiforov

演員: Sergei Dontsov 柯里亞史比里道諾夫 Leonid Mozgovoy Mikhail Piotrovsky

電影評論更多影評

2011-02-26 11:01:48

電影是場夢境,每一刀剪輯都是一次喚醒

第二遍,看的是中國電影資料館的放映場。

一片點綴著噪點雜紋的黑暗中,白色的字體靜靜地浮出螢幕又被淹沒。當最後一行"Alexander Sokurov"出現的時候,那種感覺就好像上帝伸出手,親自給我的嘴裡送進了一塊餅。

緊接著,索庫洛夫那低沉得有些枯澀的嗓音就響起了。我的激動和感激徹底決堤,兩滴眼淚溢了出來。

這嗓音,貫穿在他的每部記錄片裡,帶我游過北冰洋,走過塔吉克斯坦的邊境,引領著我在蒼茫和孤獨的四季中體會精神的富饒。在看過他長達5小時的記錄片Spiritual Voices後,我從各處收集出現在片中的古典樂,還抓出結尾的主題音樂和他的最後一句旁白,作為這張「原聲」的第一首曲子。

對他的嗓音,我再熟悉不過;對他的崇敬,是看過《父與子》之後的少年陰影沉澱出的一種cult。

幾年前在上海買的《俄羅斯方舟》的碟,記憶已經模糊,特別印象深刻的是結尾瞬間開闊的白色海洋。

現在看來,索庫洛夫其實有著相當分裂的靈魂。一個他,執著於剝離一切世俗雜陳,將視線聚焦在人類個體最本質的情感,不論是無名無性的農民,還是顛覆歷史的領袖;而另一個他,則退居天邊,站在雲端,將文明的種種場景拼貼進同一本相簿,連同人們棋子般的命運。

《俄羅斯方舟》就是第二個他的作品。

一個無名無形的時空穿梭者,跟隨著19世紀的法國旅人,從聖彼得堡的冬宮開始遊蕩,一個房間一個時代,串起俄國幾百年的歷史長河。在一個層面上,這是索庫洛夫對本國文化一次致敬式的自我詮釋;在另一個層面上,這個被起名為「歐洲」的黑衣旅人,也以他格格不入、自命不凡的身份引出了俄羅斯在整個歐洲文明中一種尷尬的境遇。「歐洲」時而和方舟上的人們親昵友好,時而又和他們產生衝突。每當這個不速之客大出詆毀俄國文明的厥詞時,索庫洛夫所扮演的陌生人總是吞吞吐吐,最多只是膽怯地示意他住嘴。從這個意義上說,《方舟》是導演對俄羅斯民族自我身份認同的一次探討,也是他對全人類逝去文明的一曲輓歌。

這曲悲歌,在最後一次宮廷舞會結束後才唱到高潮。恢宏的交響樂被七嘴八舌的碎語取代,衣著華貴的人們擠進管道般的長廊。他們魚貫前行,卻不料一個時代已經嘎然而止。

進步和倒退,只是一個朝向問題。

索庫洛夫讓旅人繼續走,旅人反問前面還有什麼?結尾告訴我們,再前面,是方舟外冰冷浩瀚的海洋。

每次站在異國他鄉的博物館裡,我都會有同一個強烈的念想,希望自己能夠在不驚動任何既定細節的前提下親身經歷一場歷史的再現。在《俄羅斯方舟》里,我這個念想實現了。

100分鐘的一個鏡頭,前兩次拍攝都因技術原因而中途告罄。第三次——也是客觀條件所能允許的最後一次拍攝——成功了。據說,有一個歐洲電影攝影獎項提名了《方舟》的攝影師,但索庫洛夫回絕了這個提名。他的理由是,這部電影是一個整體,沒有任何一個部份應該被獨立強調。

在俄羅斯這片寒冷而蒼茫的土地上,註定會孕育出更多悲天憫人的靈魂。在《方舟》里,儘管索庫洛夫藏在鏡頭後面冷靜地念著旁白,努力保持著一種記錄片式的氣質,但我依然可以感受到他無法抑制的曖昧。

很多人單憑長鏡頭這一點就推崇《方舟》,自然地,有些人單憑這一點質疑《方舟》。其實,長鏡頭只是一個形式。即使沒有長鏡頭這個概念,索庫洛夫也會選擇以這個方式來完成這部片子,也會安排這麼多耐人尋味、充滿象徵的細節——這來自於他關憂本國、乃至人類文明的一種胸懷。

就像一個影評人曾說的:「如果電影是一場夢境,那麼每一刀剪輯都是一次喚醒。」從這個意義上說,索庫洛夫是造夢的大師。

影片放完了,燈亮了,我靜靜地坐著一動不動。一位老阿姨側著身子從我前面走過,自言自語地說:「瞧,這位還沉浸著呢。」

回家路上給好友發了條簡訊:「太TM爽了,字幕滾完我整個人還待在那裡。我愛在電影院裡看好電影!」

一個小時後,他回覆:「我完全能體會那種感覺!」

看電影為了什麼?我沒有時間和精力去深究每個細節,或者駁斥他人的好惡觀點。我只知道,那種深入骨髓的強烈觀感是無價的。

評論