電影訊息

電影評論更多影評

2011-03-07 22:24:22

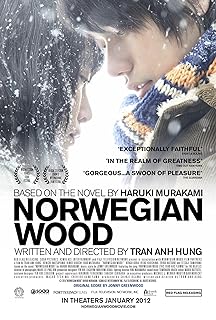

挪威的森林映畫:純粹理性批判

打出五顆星,多多少少是違心的。這本書伴隨我兩年,讓我開始喜歡上村上的作品,對生活有了全新的憧憬。從前年11月聽說電影在拍,到這週四在Understanding Media Context的課上下載了這部電影,期待的太久,也期待的過多了。Trailer已經看了數十遍,連裡面的廣告也熟稔於心。於是已經不忍心給這個電影打出一個非五星的評價,儘管電影到底是與我理解大有不同。

兩個小時如果把這部小說按照原意完全詮釋固然是不可能的,劇本是一切,剪輯也是一切,電影元素的方方面面都可以塑造出一部原作的衍生品,每部衍生品還都可以大相逕庭。我理解的作品,作品中每一個鮮活的性格,在電影的表達上多多少少都有出入,算是一定遺憾,也算是為我將來的電影事業創造了點動力。後半句,我是開玩笑的。

如果從人物來說,松山健一塑造的渡邊不是我想像中那樣,深刻而沉默寡言。電影裡的渡邊彷彿更像一個帥帥的,而略帶羞澀的大男孩。渡邊的很多個性魅力並沒有得到彰顯。書中更多的是渡邊的心理活動,他對直子的複雜的感情,對綠子那鮮活的生命力深深的渴望,對交換女友的寂寞與苦惱,都是在書中能感受到的。在電影裡,他的心理活動卻可以詮釋成「因為直子是個瘋子,所以受不了了,移情別戀喜歡上了綠子」,並把對直子的複雜的感情說成了簡單的難以推卸的「責任」。直子死後渡邊在海邊礁石上大聲哭泣,這一點是原著沒有的,也是不該有的。渡邊是一個不善表達感情的人,更多的是喜歡把感情藏在心裡。而電影的處理過程中並沒有mise-en-scene,framing, editing等等去側面詮釋這種隱晦的情感,反而把渡邊表達成一個情感外露的人。

同樣,直子和綠子的個性也沒有得到彰顯。螢幕上的更多是兩個病態而平庸的女子。電影在宣傳過程中,提到了這樣兩個概念:「強く生きること」和「深愛すること」。導演把這兩個女人的理解極端化了,彷彿直子的存在就是為了生存,而綠子就是一個單純去熱戀的女孩。而忽視這種生存與愛的糾纏存在於每一個角色之中。直子為什麼會變成這樣?電影並沒有交待清楚,如果沒有看過原著,以為她單單就是瘋了。而直子的溫柔,她內心不斷糾結著的無法融入這個世界的苦楚,卻統統被電影所忽視。直子與渡邊單獨相處,有好多次直子都突然發作,並且反應非常激烈。而書中的直子,更多的是靜靜的,非常脆弱的,羞澀靦腆的日本女性。正是這些特點才吸引了渡邊。相對來說,綠子在原著中吸引人之處,則是她的頑強的生命力。書中只有綠子一個人是不帶變態地活著的人。綠子之所以能夠得到渡邊的青睞,還是因為她的爽朗直白,還有她那些看似奇怪的理論。而電影在這點上又讓人失望了,綠子那些神奇的言論沒有留下,有的只是她欺騙渡邊關於自己父親的事情,還有莫名其妙地和渡邊生氣,卻沒有從電影情節里可以推敲出來的生氣的來由。

書中我最喜歡的人物是永澤,永澤的塑造總算是原汁原味,至少他的性格中比較重要的元素都在,不過仔細推敲還是不足。比如永澤的強大氣場沒有表現出來,他的很多經典的觀點關於前途,關於性,關於人性也沒有絲毫體現。因而渡邊搬家之前他說出的那句「同情自己是懦夫的行為」顯得很突兀。渡邊、永澤和初美吃飯的那段應該是原作主旨的重點,很多村上想說的話都在那一段衝突中揭露出來。而電影的詮釋僅僅把初美當作一個逆來順受的怨婦。初音映麗子絕對有初美的感覺,但是強加於她的台詞扭曲了她的個性。原著中的初美,是一個很有涵養,大器不去計較的偉大女性。原著中吃飯那段,初美之所以問起渡邊與女生睡覺的事情,僅是希望他不要重蹈永澤的覆轍,並沒有教訓永澤的意思。而在電影中,初美非常糾結於渡邊交換女友的事情,彷彿聲東擊西審問著永澤。而真正有營養的談話,關於永澤和渡邊對世界對週遭的看法的對話卻沒有寫在劇本里,取而代之的是初美一氣之下摔門而出,而這對包容心極強的初美又是錯誤的詮釋。在吃飯之後,初美與渡邊一起打了撞球,又去初美家包紮傷口,這些有被忽視掉了。當然,這個也無可厚非,如我所說,2個小時不可能極盡村上的精華。不過有一段描寫我至今深深映在腦海中,就是數年後的渡邊在美國南部一個墨西哥風味小館看著外面緋紅的夕陽,突然想到這種看似微弱卻足夠震撼的力量正如當年的初美一樣。似乎導演也沒完全忘了這點,所以在計程車上,初美臉上的光是變化的,曾有那幾秒鐘的紅光,大概來自車窗外的霓虹,但那一瞬間的光又消失在持久的昏暗之中,也是不幸的前兆。另外,原作中渡邊最後一次見初美,也是那晚在離開初美家的時候初美的電話響了,初美毫不猶豫地去接起了電話。這種臨別的一幕就間接了初美最終自殺的悲劇,從這個角度來說,電影就算不交待她最後割腕也無可厚非了。

玲子的故事應該是刪節最多的,比如她和那個嚴重扯謊癖女同性戀的故事。玲子完全變成了一個配角,由於直子沒有被塑造得足夠柔弱,玲子的母姓也無法體現,她和直子的關係彷彿只是室友。我印象中的玲子,彷彿能把一切的情感都化為音樂,但是電影中她的率性開朗,拿著吉他就彈唱的性格卻沒了。甚至最後一段在渡邊家,玲子的穿著並不如書中描寫那樣與世隔絕,她和渡邊的關係也沒有書中描寫的那麼熟悉。在最後之所以玲子和渡邊發生關係並不是玲子一時的飢渴,而是兩個人處於對直子的深切懷念,彷彿抱住直子的身體尋找一種直子的存在感。這點卻沒有在電影中體現出來。

如果說電影最打動我的地方,應該是它的sounding。在寫這個評論的時候,我也是在聽著OST的。渡邊在電影中說了好多次「もちろん」,或許「當然」這個詞本身就是最接近渡邊性格的。音樂的composing主要分兩支,一支是村上比較推崇的五六十年代的搖滾,另一支則是提琴勾勒出來的痛苦與糾結的旋律。在電影中,從東京到阿美寮的切換,總是伴隨著音效的驟變。這和大部份電影中場景切換,音樂漸變的手法是不同的。突兀的變化襯托出直子、阿美寮與外面世界的隔閡,側面也為直子的自殺做了鋪墊。另外就是音樂響度的變化,也表現得惟妙惟肖,把一系列瑣碎的鏡頭增加了戲劇效果與震撼力。

mise-en-scene是大部份人都比較滿意的吧,從這點來說陳英雄做的和張藝謀有點像,都是過於誇大了對景物的描寫,尤其是對草原,雜木林和海的描繪,有些過頭了。「挪威的森林」象徵意義大於實際意義,而導演總覺得既然提到了もり就該真槍實彈來上幾發景物描寫。炫耀的成份似乎多過了敘述的需要。說實話,我是真沒想到挪威的森林可以排出恐怖片的效果,不過直子死的那段的確是令我毛骨悚然了一下。音樂過渡到驚悚的旋律,頻率在增大,響度也在增大,畫面雖不是黑白,但是逐漸色調變冷,而且對比清晰,這時出現了兩隻沾著泥土的小腿,吊在半空中,音樂的響度和頻率同時達到了最大,畫面停留了半分鐘。接著在劇烈的音樂聲中驚濤拍岸,恐怖片又演變為災難片。渡邊一個人趴在野外的種種場景構成了一組蒙太奇,這倒是出乎意料的,總算荒島求生這部份還算可以。另外值得一提的是對光線的運用,應該是無可厚非的。主要是舊照片的黃色調和晨曦灰藍的色調,再就是景色中的綠色,在不同的場景中對故事情節的渲染起到了很大的幫助。

如果說失望更多的還是對editing的失望。很多看了電影的人抱怨電影變得過於片斷化,而失去了一種整體的感覺。而即使是眾多片斷夾雜的電影,還是丟掉了許多村上的精華。村上的小說本身節奏感就不強,這就為片斷化打下了基礎。另外,還是因為電影的剪輯過於突兀,音效場景的剪輯,時間的跨度都沒有銜接好。無論是故意的還是不故意的,總有意猶未盡的感覺。沒有任何一段衝突佔用了十分鐘以上的時間,也就是說沒有一段是一次完整的剖析,話頭剛挑明內容就不翼而飛了。

我一向喜歡日本電影的aspect ratio,2.35:1的畫面比例,應該是惟美電影的絕佳選擇,至少場景顯得更加宏大了。而日本導演中不乏運用2.35:1尺寸的高手,比如黑澤明,在這個aspect ratio之下,適當的構圖可以把人物之間隱晦的關係,角色的心理活動和意圖等等表現得淋漓盡致。或許日本人之所以喜歡這個aspect ratio就是因為他們本身文化的內斂性不喜歡把什麼感情都表達出來,相比之下旁敲側擊則是一種好辦法。而framing在旁敲側擊中發揮的作用是不可小覷的。在這個電影裡的體現當然也是有的,比如儘管這個寬的螢幕,理論上可以容得下多個角色在一個鏡頭中,而導演卻選擇了分鏡頭的方式,這種切分使每個人物在構圖中都更加孤單,從而加深了人與人之間的距離。我冥思苦想暫時也就想到了這個好處,或許以後看了第二遍第三遍會對導演的思維方式有新的覺悟。有一點有些疑惑的是,在初美質問渡邊為什麼找女友的時候,鏡頭上是一個zoom in,拉近了初美的側面。我不知道想要表現什麼,是想說她側面真的很美嗎?如果這段場景讓我設計的話,恐怕我不會使用分鏡頭,或許角色之間距離的遠近,還有位置的構成,以及各個角色畫面中所佔大小,都是表意的契機。

一口氣發神經寫下這麼多東西,實在是對挪威的森林的用情至深所致。很多地方說的或許過於淺薄,我畢竟是個剛剛接觸電影的人,有的也只是生澀的思考,以及長久沒有寫漢語的生澀的筆觸。 舉報

評論