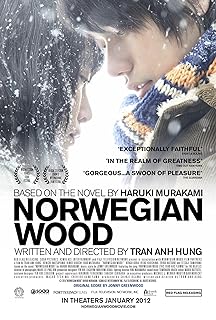

電影訊息

電影評論更多影評

2011-03-13 19:52:58

一步錯,步步錯

果不出其然,一經傳播,《挪威的森林》立刻招來了各種罵名。像「看得見的小說、看不見的電影」,「只見狗熊、不見英雄」,這固然是因為原著擁簇的苛刻眼光所導致。另一邊,歸根結底來說,水土不服的陳英雄沒能把握住村上精髓,沒選好演員,沒找對時機,更沒有突破之心。就好比觀眾想看到一片枝繁葉茂、茂密無邊的森林,但陳英雄辛辛苦苦到最後,只是栽出了一棵樹,然後跟觀眾說,這就是《挪威的森林》。只見樹木不見森林,這就是影片的最大毛病。被小說所拘役,被形式所束縛,被太多的聲音所淹沒,前前後後、林林總總,也許陳英雄只有暗自在心裡感嘆,翻拍經典暢銷讀物,果然是吃力不討好的一樣活,自找罪受。

如果從陳英雄的導演軌跡來談,《挪威的森林》的創作失敗並不是意外。這個早年得志的越南導演,耍完三板斧就原形畢露,為不知名的原因所困。可能是焦慮,可能是危機。反正從2000年以後,他就基本消失了。前些年一部跨國製作的《伴雨行》,更是敗得體無完膚,沒有餘地。畢竟對許多導演來說,能活躍上十年是難事一樁,一生能拍出一部經典電影都是相當不易。見好就好,實乃真理名言。

許多人認為電影的問題出在陳英雄的外來身份,其實並非如此。畢竟對越南來說,陳英雄更像是一個國際型導演(就好像上世紀90年代的楊德昌與侯孝賢),與國內脫節,與法國等地對接,不存在沾染髮展中國家氣息之類。非要理論一番,日本本土導演也許在拍攝時代劇上有先天優勢,但對於六七十年代背景的生與死還有愛情故事,現在活躍的導演裡頭,能合格且勝任者少之又少。再者要入村上春樹的法眼,那又是另一回事了。以行定勛拍三島的《春雪》為例,有明星,打的本土牌,所得成績也就是馬馬虎虎。對《挪威的森林》來說,如果陳英雄把它界定為限於影響日本的一個產物,那麼無異於自尋死路。可一旦擴大至國際,他所要考慮的事情就立馬多處了幾倍。

所謂的國際版,一是演員選角,比如菊地凜子,用意明顯,成片後的缺憾也非常明顯;二是國際化的創作班底,陳英雄兩口子,日本演員,李屏賓攝影,強尼·格林伍德音樂,老實說要陳英雄自個讀明白小說已是難事,要所有人都讀懂看透,那幾乎是不可能的;三是電影節路線,陳英雄依然要貼上文藝標籤。可能由於這三點原因,《挪威的森林》騎虎難下,既無法放下架子,老老實實拍個票房片,更無法不管不顧,踢開原著做事,來個「枯木逢春猶再發」,陳英雄藉此東山再起。

有朋友指出影片不符合日本美學體系,運動鏡頭太多。他覺得《挪威的森林》應該是仿小津的固定鏡頭,讓觀眾的心沉下來。事實上,日本不只有小津,溝口健二等人的運動長鏡頭同樣登峰造極,委婉細膩。如果回想60年代的松竹新浪潮,那批激進導演也多是與體制對抗,政治先行。他們的電影少有像村上春樹這樣,呈現個人化的愛情,沉溺在傷感的回憶當中。就李屏賓而言,他是動靜皆可,也沒有服從和強迫一說。因而《挪威的森林》問題並不是出在攝影,與之相反,如果把人物和台詞歸功於原著,那陳英雄所做出的貢獻,大概也就是影像化呈現的過程,畢竟他其實也只能刪減內容、控制節奏、指導演員和攝影罷了。如果《挪威的森林》有為數不多的好,那攝影之好肯定排在第一、甚至應該慶幸,影片沒有拍成愚蠢的正反打。多數時候,它寧可用長鏡頭來解決,以獨白和畫外音帶過。拿渡邊和直子在草地上對話一場為例,來來回回幾趟,近四分鐘的運動長鏡頭,把直子的神經質和情緒波動完好地表現出來。如果換成其他鏡頭方式來處理,恐怕效果會削弱很多。當然,陳英雄還更進一步,他把運動長鏡頭做成通篇都是,成一特色。

從早期《青木瓜之味》的攝影棚拍攝到《夏天的滋味》走進山水當中,陳英雄在技巧手法上並不存在問題。一般說來,回憶裡的色彩總會褪色,日本電影裡也往往追求偏淡和弱減,但《挪威的森林》依然強調了陳英雄作品裡的綠,濃得化不開,完全能混淆成熱帶。所以陳英雄並沒有喪失自我,他很完好地保存了自我。另外是大量的水,泳池、水澤、雨和雪,用以契合女性人物,貼近電影情緒。

影片有特別好的地方,像玲子給渡邊和直子彈奏《挪威的森林》,像純粹從技術角度的加分考量,陳英雄實在太擅長營造某些場景了,懂得用好光線和環境音。但是影片也有太多的不好,同樣一眼可見。像開場,原著是我在漢堡機場陷入回憶,《挪威的森林》就是一個充滿回憶的故事,隨時可以把我拉回到青春時代,正如隨便打開書,就可以從那一段讀起。一個充滿生離死別的故事,被簡化成一段不明所以的絕戀,雪中相會什麼的,當真讓人有些掃興。更不用說看著快30歲的菊地凜子說自己20歲,當直子陷入崩潰時,作為觀者的我,看著那張顯老的臉,也跟著崩潰了。這分明是一張現代感很強的臉孔,輪廓線條分明,出演起直子,還是難以習慣。另外綠子被簡單化、玲子被美麗化,這兩者都引發了意見反彈。關鍵的性與死上面,陳英雄再現了木月自殺,卻省去了與直子有關的線索。他重點描述了渡邊和直子的幾次,卻省去了玲子和初美的一些觸動。難怪有朋友說,陳英雄索性還不如拍得再長一點。

我相當不喜歡電影的收尾,無論是渡邊滿臉掛霜海邊大叫,還是玲子兩次請求渡邊,完全讓人大跌眼鏡。有些東西,不要依樣白描,更不要擅自主張。一會有想法、一會沒想法,就在這種左右搖擺中,陳英雄完全喪失了成型的想法,沒有真正去總結原著的要點。他太依賴獨白,又沒有製造出回味的感覺。他想讓年輕人跟容易接觸這個故事,卻純愛得不是時候。在我看來,《挪威的森林》就應該就是往事的組曲。曾經有一本書,曾經有一個女孩,曾經有那麼些事,可惜陳英雄處理得生硬和草率了點,流暢不足,匠氣有餘。於是,將來就不會出現「曾經有一部電影」的感慨了。這的確是一件可惜的事情,又或者從一開始,它就弄錯了。【國際先驅導報】 舉報

評論