奇袭阵地/号高地之下/

導演: Jeremy Sims編劇: David Roach

演員: Brendan Cowell Harrison Gilbertson Steve Le Marquand Gyton Grantley Alex Thompson

2011-03-14 07:33:54

《奇襲60陣地》:一場被異化了的戰爭

************這篇影評可能有雷************

文/ 潘索尼亞·肖爾

一戰對於我們中的大多數人來說僅僅是這樣幾個歷史名詞:塞拉耶佛事件,凡爾登絞肉機,索姆河戰役。這場戰爭向來不是電影編劇喜歡的題材,在某種程度上給我們傳遞了一個事實:一戰中缺乏能被現代觀眾所欣賞的電影元素。對於普通觀眾來說,比較熟悉的一戰影片,大概就只有美國於上世紀七十年代拍攝,由同名小說改變的《西線無戰事》了。儘管不乏流血漂櫓的戰役,但是不能掩蓋這場戰爭——作為近100年後的旁觀者的我們看來——乏味而又頗具折磨感的本質:士兵們從架在一人高的戰壕裡的木梯上魚貫而出,列隊經過敵軍陣地前的無人區,腳下的土壤經過炮火長達數月的攪拌,早已和死者的肢體碎塊形成了一種膠著的混合物,而他們中的大多數將在接下來幾分鐘內,成為這混合物的一部份……20世紀初正值第二次工業革命,技術的進步使得武器的殺傷性大幅提升:炸藥,機槍,坦克,毒氣彈,火焰噴射器……這些新式工具在無數個泥濘的戰場上收割著成千上萬的年輕生命。一戰是一場工業文明對人性對生命前所未有的戕害,在西方世界形成了巨大的社會衝擊,這種集體無意識,大抵就是鮮有廣為人知的一戰片問世的原因吧。

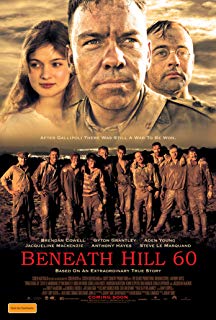

這也是促使我去觀看《奇襲60陣地》的原因,而不是那張畫著士兵的背影,遠景是激戰中的陣地的宣傳海報。電影充滿了一戰的典型元素:暴雨中充斥泥濘的戰壕;穿著雨衣,面露疲態的士兵;作響的馬克沁機槍;從天而降的炮火。而最令個人感到奇特的地方,不僅僅是因為很少有電影去描述在地下掘進的工程兵(當然如果有的讀者說《地道戰》是一部,個人也不能表示強烈的反對),而更多是在於這部影片中,竟然只有一處與敵人正面的交戰,而且還主要是通過漆黑的螢幕和雜亂的聲音,呈現在觀眾面前的。而無論是影片前半部份,主角受命去炸毀某個機槍碉堡,還是在故事推進過程中,挖掘小組在炮火,流彈下遭受傷亡,敵人都處於一種明顯的缺位狀態,彷彿是深夜的街道上疾馳而過的車輛——對於失眠中的人們來說,它們的存在是可以被感知,但又無法直接被觀察到的。這場戰爭顯然是被刻意地異化了的,彷彿造成這一幕幕慘烈的死亡的黑手並不是對面的德國士兵,而是戰爭這一泯滅人性的事物本身。

這場戰爭也是主人公和他的部下企圖對抗的對象,正如影片開頭,主角對在坑道里凝神諦聽敵軍動向,把自己心跳聲當作敵人推進的徵兆的懦弱士兵說的話:「管好你的心,否則完蛋的不僅僅是它。」這裡的「它」指的是這個年輕的士兵每次執行任務都要帶著的一隻關在木籠裡的白色小鳥,而這往往是這位於幾十英尺地下的坑道深處,除了跳動的微弱火苗以外,唯一給這個年輕人帶來些許慰藉的東西。

終於,主人公受命帶領這支隊伍去爆破德軍佔領的60陣地了,而此時影片差不多已經過半,上一次提及「60陣地」這個名詞還是在影片開頭,「聽說在60陣地前,德國人佔據了制高點,我們的戰壕都被血浸透了」。在60陣地下的坑道中,主人公遇到了一位來自加大拿的爆破專家,他在潮濕的地下蟄伏了數月,幾乎從未見過陽光。他給主人公展示了自己和部下們數月的工作成果:複雜的坑道,精巧埋設的近100萬磅炸藥,只要輕輕一按起爆器,60陣地馬上就能化作齏粉。

「為什麼遲遲沒有爆破呢?」

「因為沒有上頭的命令,」加拿大人沮喪地說:「現在60陣地上只有幾百個德國人,我們預定發起一次進攻,這樣我們頭頂上的敵人就會成千上萬。」

原來交給主人公的所謂奇襲60陣地的任務,就是維護這近100萬磅炸藥不至於受潮,然後等待上頭的命令,在恰當的時機,按下起爆器。在觀影前中,可能大多數觀眾會以為「60陣地」這個名字將如同達摩克利斯之劍一般,至始至終一直懸在主人公的頭頂,成為推進情節發展的核心,結果事實卻大相逕庭。原本以為會是一番驚天動地的英雄壯舉,結果卻成為了平淡無奇的家常事務。如何處理坑道內部的積水呢,結果非常簡單,只要在某一位置挖一條排水坑道就行了。或許這是個艱巨的工程,但是從影片表現來看,除了搬運材料的時候遭到炮火襲擊以外,真是毫無艱巨性可言。當指揮官詢問主人公如何排除坑道內的積水時,發生了如下對話。

「請問你打算如何處理裡面的積水?」

「這裡通電的吧,我們打算使用水泵。」

「我不認為水泵能夠在這樣的深度排除積水。」

「使用最新型的就可以了。」

原本以為會是一個艱巨的任務,但只要靠最新型的水泵,就可以解決大部份難題。接下來的情節除了主人公意外被狙擊,生死一線之外,並沒有任何使人感覺到這個任務艱難的地方。影片的前半部份,對人物的刻畫以及對戰爭的獨特表現顯得濃墨重彩,但是後半部份似乎被導演刻意地輕描淡寫了。最終60陣地被爆破,任務完成,主人公回到了家鄉,與心愛的姑娘喜結連理。在隨後的字幕中,呈現了一些關於這個曾經真實發生過的故事的一些補充資訊:

這些坑道的總長度相當於從倫敦到都柏林的距離。

這是人類歷史上規模最大的一場爆破。

主人公因此回國後被受陸軍少將軍銜。

然後最後是:

幾個月後,60陣地又落入德軍手中。

原來這場對60陣地的奇襲的成果僅僅是佔領了幾個月,之前付出的一切,包括戰友鮮活的生命以及看似艱巨的「奇襲」,僅僅換來了如此微不足道的成果,這卻又顯得有些黑色幽默。60陣地似乎就如同卡夫卡筆下的那座永遠無法進入的城堡,隱喻著這場戰爭,高高在上地玩弄著每一個被捲入其中的普通人,他們的命運不能自己主宰,只能交付於這混沌的神祇,乞憐他那怕一絲的憐憫。這就是導演想給觀眾傳達的第一次世界大戰,一段慘烈,悲壯卻又是那麼荒誕的人類歷史。