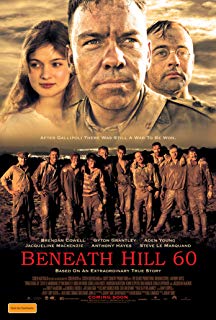

電影訊息

60號高地--Beneath Hill 60

編劇: David Roach

演員: Brendan Cowell Harrison Gilbertson Steve Le Marquand Gyton Grantley Alex Thompson

奇袭阵地/号高地之下/

導演: Jeremy Sims編劇: David Roach

演員: Brendan Cowell Harrison Gilbertson Steve Le Marquand Gyton Grantley Alex Thompson

電影評論更多影評

2011-03-14 19:19:10

殘酷地道戰,真情兄弟連

與其說這是一部戰爭片,倒不如認為《奇襲60陣地》利用戰爭背景去控訴戰爭的劇情片。本片沒有戰火紛飛的戰場,卻有極端條件下的人性與友情。

這是一部發生在第一次世界大戰的影片,眾所周知,一戰號稱「人肉絞肉機」,在多數戰爭合約沒有制定的情況下,其殘酷性與破壞性舉世聞名。所以一般來說在表現一戰的電影中,大多電影並沒有直接表現子彈橫飛的戰場,而是旁敲側擊的通過戰爭來表現其殘酷的一面,比如庫布里克的《光榮之路》和熱內的《漫長的婚約》。其中卓別林的《大兵日記》更是把一戰戰場的惡劣環境採用喜劇的方式表現出來,過程中不時笑料迭出,但最後剩下的只有沉默與深思,《奇襲60陣地》就是在這樣的基礎上產生的,以一隊澳洲隧道工事兵為視角,通過戰場上的友情與人性,更加體現出對戰爭的無情的控訴。

作為一部發生在戰場上的故事,《奇襲60陣地》表現戰鬥場面的鏡頭屈指可數,但在反映戰場環境方面卻通過細節的表現令人印象深刻。英國聯軍與德軍在西歐前線慘烈的戰況被活脫的表現出來。通篇泥濘潮濕與骯髒破爛的畫面,隨處可見的殘肢斷臂,被污鼠咬嚼得所剩無幾的人肉屍身更被淹沒於泥濘之內,死狀恐怖。而對於隧道工事兵,不但潮濕幽閉的環境摧殘著每個人的身心,而且隨時都要屏氣凝神,隨時準備與德軍隧道兵展開遭遇戰,隨時都可能有喪命的危險。電影在開場十幾分鐘,就是把隧道兵的工作環境與工作特點完全的展示出來,極度壓抑,更加能體現出這群不為人知的小隊的飽受折磨的身心與緊張的工作環境。

《奇襲60陣地》採用了兩條主線穿插的敘事手法,在戰爭主線之餘,與之平行的另一條敘事線索抓取了主人公隧道專家伍德沃在家鄉與其心愛的姑娘經歷的點點滴滴。這條線索的目的是為了襯托戰爭的殘酷,其恬靜與明亮的畫面與陰暗泥濘的戰場形成鮮明的對比。不過這樣的敘事手法有點斷斷續續的感覺,況且伍德沃的愛情主線波瀾不驚,有些拖沓,雖能起到襯托的作用,但還是有些冗長和趨於平淡,倒不如採用伍德沃回憶的方式來表現這條線索,寥寥筆墨足夠。

本片以寫人為主,小隊中幾個個性鮮明的人物給人留下極為深刻的印象。比如沉默寡言的鬍子男,憨厚的工兵,氣盛的飛毛腿。當然對這些人物的刻畫為的是讓這些角色立體化,形像有血有肉,以致於當某個人物陣亡時令觀眾產生共鳴。另外,電影后半部份點綴了德國隧道兵的工作,這樣的插入有些突然,但好處在於對戰爭雙方的描寫能使得本片的意識形態不發生傾斜,沒有淪為那種歌頌殺敵的主旋律電影,而是模糊了正義與邪惡,沒有將德軍妖魔化,通過兩方面的鬥智鬥勇與遭遇,把戰爭的危害性活脫的表現出來。比如最後那個臨死前看家人照片的德軍新兵,這樣手法有些老套,但卻是能把戰爭殘酷展現出來的一種最好方式。

《奇襲60陣地》通過這些有血有肉的人物刻畫,把人物之間的友情與人性展現的淋漓盡致,在極端情況下那種友情最為可貴。本片的另一大特點就是從很多對白中表現出了戰爭傷亡的慘痛,比如「點三枝煙」的故事和年輕的擔架員與伍德沃的對話,雖說不如鏡頭來的直接,但作為一部小成本的澳洲電影,片中這些細節對白確實大有用處。電影還有一個角色給人留下深刻的印象,就是主人公身邊的青澀小兵提芬,從開場怯懦的表現知道最後在倒塌的坑道中點燃蠟燭等待死亡的降臨。一般來說在其他影視作品中,這樣處處受到主人公護著的年輕角色最後死亡率很小,但本片中卻因一次意外走向終點,極為突然。從這個人物身上能直接的反映出所以戰爭電影最直接的主題,反戰。所以當最後所有人在歡呼勝利的同時,提芬獨自留在坑道中,手持蠟燭,耳邊響起開場時的那句話:你聽到的是你的心跳。簡單一個鏡頭,卻是全片最有力度的一個畫面。戰鬥大捷,但觀眾卻無法開心。

最後說一下本片的音樂,電影的配樂一般來說有兩種,一種能然觀眾在看片時感受到背景音樂的動聽,一種是純粹的烘托主題和氣氛,本片的配樂無疑屬於後者,在觀影過程的中你很難體會到本片音樂的存在,但當結尾處提芬的畫面出現時,主題曲響起,觀眾才能感受到小提琴獨奏那其悅耳的旋律,更加把主題烘托出來,這就是作曲家的巧思之處。

評論