2011-03-15 14:05:44

十八之後十九之前——挪威的森林

************這篇影評可能有雷************

回想起來我高中三年就幹了三件事,由竇唯聽了搖滾,由在路上看凱魯亞克,由挪威森林迷上村上。應該慶幸在人生的這個階段遇上了這些如此與我合拍的東西。

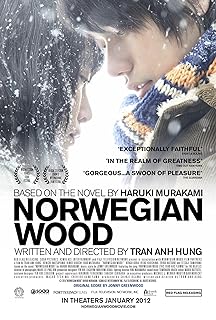

剛剛看完了挪威的電影版,影評說的不錯,電影拍得不錯,但離村上仍然甚遠。或許小說語言和電影語言終究差的太多,看任何一個讀過原著的電影都沒能給我留下深刻印象,哈利如是,教父如是。林少華說讀村上吸引人之處便是任何人從中總能讀到自己,鑒於挪威之流行如此,或許一千個讀者心中有一千片挪威的森林吧。那我只得說,陳英雄與我走進的森林大相逕庭。

整個電影基本覆蓋了原著的基本情節,即是說在兩個小時內將大概故事講完整了,這或許已經是一個壯舉了,但這畢竟是挪威的森林,從影片開拍恐怕收到的關注就先天多於通常。而整個電影的氛圍與我心目中的場景也是差別巨大。至此趁著尚未將電影畫面忘卻或與自己腦中混為一談,特記錄如下,順便權當自己對於挪的交代。

木月之死

電影基本上還原了作為故事背景的木月之死的全過程。與直子青梅竹馬,與渡邊形影不離,三人「約會」,以及最後的撞球桌與尾氣管。然而木月其死因卻全未交待。我認為木月在原著中的地位不下於渡邊,是整個故事的發展背景和人物線索的關鍵連接點。書中交代了木月之「才能」,可使三人交談全無尷尬,在小圈子中的領袖作用。而直子在書中間部份道出了木月死因,極度的不自信,認為這也不好那也要改,最終落得此下場。木月最終在17隨選擇死亡,而沒能繼續下去直面世界,這本是木月其人和整個故事的一個基調,導演將之刪去而一味的追求故事的完整性,使得之後情節多處有些牽強,若未讀過原著的觀眾未免會有點不知所云吧。也正因如此,原著最為著名的台詞「死非生的對立面,而是作為生的一部份永存」也全未出現。我並不這句話在書中佔有如何高的地位,然而這仍是這個故事不多的顯性線索之一。

永澤

我一直傾向於將永澤看作與木月的一個強烈對比。書中永澤有著超凡的社會背景與社交能力以及對自我和世界清晰的認知,博覽群書才學出眾。而與木月不同,絕對自我的永澤以玩弄的心態面對社會,即便考上外務省也只是「試試自己能在體制內爬多高」。永澤不會選擇死亡,因為在其人生之中自我要遠高於由絕大多數庸人構成的社會,目標清晰並為之努力。這是一個令我在讀書是每每不寒而慄的的角色,其言行無不使我審視自己。永澤是社會的成功人士,儘管行為不檢,儘管傷人至深亦在所不惜的向上,這怕是現代中國所追求也就是我自己的社會角色所追求的吧。這一覺悟是挪對我影響最深的地方之一。

在電影中僅僅一句「敏銳的觀察家,同時也是一個色狼」來評價永澤令我大為失望。或許由於木月的意義喪失,永澤本來飽滿的性格也就不必要了。但是永澤可能是整個故事和社會最緊密的連接點,將永澤當做「庸人」處理進而突出其混蛋一面怕是我對電影最為深刻的負面印象吧。幸好永澤給予渡邊的那句「不要同情自己,同情自己是懦夫的勾當」仍舊醍醐灌頂,一如整個高中三年。

玲子

另一個,或者說是更加可惜的戲份刪除出現在石田玲子的身上。電影中全然未提玲子的故事以及與直子和渡邊的關係,僅以一句「在這七年」一帶而過,這或許是電影篇幅的需要,但卻使得結尾處的高潮,即不知為何保留下來的玲子「和我做吧」的經典台詞突兀之極。雖然此處電影已大幅改編原著,試圖使情節順理成章,例如渡邊的詫異,玲子洗澡和照鏡子,以及及其膚淺的一句「終於找回七年前的青春」。但這些不僅使得整段情節和主要內容全無關聯,而且完全把玲子塑造成了另外一個形象。

書中的玲子一直作為一個智者和摯友出現,始終是一個令人愉快地角色。玲子絕不會像電影中為直子之死失聲痛哭,也不會只因為「找回青春」這等理由與小自己30歲的男孩睡覺。書中當渡邊寫信給玲子,坦白自己和綠子關係時,玲子的回信誠懇而睿智,毫不做作,正如書中玲子所說「掏得出心就會康復的」。而書中結尾處渡邊和玲子為直子舉行的葬禮是整個這條線索的高潮所在,唱罷幾十首歌后玲子對渡邊說「和我做吧」而其時渡邊的回答是「我也是這麼想的」。玲子此時已不需找回青春,整個故事的尾聲的主調是向前看,「找回青春」這種藉口顯得不合時宜之至。

初美

初美是影片中我認為最為出彩的一個角色,不僅忠實於原著顯得落落大方,而且整個感情色彩和說話語氣表情拿捏得恰到好處。或許是由於我過份偏愛永澤,總覺的這個悲劇性人物在書中很大一部份是為了輔助塑造永澤的形象。書中初美為愛永澤而出現,因愛永澤而消失,順便交代了永澤的下落。可惜電影並無篇幅再加進初美和渡邊獨處的情節,書中另一處顯性的線索,即初美所具有的「某種已經逝去的光芒」也未能出現。然而並無礙初美這一角色的塑造成功,畫面中得初美形象也已經光彩照人。

直子

首先電影中直子的選角已完全顛覆了我對直子的認知,雖然演員的演技並無可挑剔之處,塑造出的直子形象也無可厚非。但與渡邊在東京初遇時的情景全然未顯示出書中描述的「少女所特有的銳氣」。而導演對於直子性格的把握也令我不敢苟同。由於玲子地位的下降,阿美寮中的戲大多是渡邊與直子兩人完成。其中散步一場戲據說是攝影機從頭跟到尾,幾百米的長鏡頭。然而這種設定使得對於直子的背景交代全部落在了直子與渡邊的直接對話中,這樣的情節有悖於書中直子的性格。原著里直子的「不正常」很大一部份表露在與人交流的話語方式上,而由於有大段背景要交代,在電影中的直子顯得如同怨婦一般的,絮叨不止。而且「快走」這一方式在原著中只為表現直子的與人交流不暢,但有演員演出來就顯得帶有極大的感情色彩。還有諸如痛哭或者「你不愛我」這樣矯情的行為本不該出現在直子身上,至少在我心目中如此。

書中直子大多時候還是以「可愛少女」的外形出現的,而電影中大段在昏暗背景下的激情戲對塑造這種形象並無幫助。直子之死根源是因為直子終究生活在過去,活在木月和電影中未提及的姐姐的生活中,所以不論如何努力地試圖通過渡邊向前看,最終也未能成功,終至慘死。正如直子自己所說她和木月「在青春期全未感覺到少年性壓抑的痛苦,所以在之後便要償還」,我認為「不濕」這個意像是作為直子欲向前看而不成的表現方式,片中的過份強調這點連同上文所說木月內涵的缺失一起使得直子之死顯得膚淺了許多。

綠子

影片中的綠子顯得直接有餘而活潑不足。在對話時的不斷沉默使得綠子這一形像有些許偏移。原著中綠子與渡邊的對話大多一問一答極少間斷,而且綠子同學經常拋出佔半頁篇幅的一大段感慨,這使得影片中的綠子過於少言寡語了些。而綠子大段對於革命和大學的描述被刪除也甚為可惜。導演在這裡對於背景描述和故事推進下了極大的功夫,也就同時使得村上許多犀利的語言描寫沒有篇幅,而這些語言描寫這是原著刻畫人物的主要方式。而砍掉大段綠子的家庭生活背景以後也讓最後綠子「我已經傷得夠多了」顯得有些矯情。

綠子是我最鍾愛的角色之一,無論是其不服輸的性格抑或對於愛的直接追求,甚至包括了她時常亂來的一面。曾經跟同學看玩笑找一個可以一起看黃色電影的女友是多麼幸福的一件事。綠子以其鮮明的性格構成了原著中直子玲子之外的另一條主線,同時與直子線的溫馨中略帶悲哀形成鮮明對比,讀起來每每使人痛快和舒服。據說綠子是村上以自己妻子為原型寫的,或許村上對於這個角色的鍾愛不亞於他的讀者吧。同樣可惜的是電影刪除了關於小林書店的一部份,這一部份連同永澤和罷課的描寫共同構成了原著中的人物的基本世界觀,這大概也是村上當時對於社會的看法,而電影中只以幾個學潮畫面一帶而過。不過對於一部青春愛情電影來說,刪掉這些也無可厚非。

渡邊

電影對與渡邊的描寫反而中規中矩,略顯不足的是渡邊精彩絕倫的口才並沒有得到充分展示,這是這部影片的一個重大遺憾。書中渡邊正是以「說話方式特別」和「善於向人解釋什麼」而突出。村上對於渡邊的性格刻畫也大多是通過語言和信件,而村上在這方面是我所看過的小說中最為出眾的,包括後來的幾本著作如海邊的卡夫卡,異鳥形狀錄直至1Q84。

曾與母親討論過,渡邊是書中最為出眾的任務,他面對世界是並不採用任何極端態度,既非木月的自卑,也無永澤的自大。渡邊和綠子是全書中最為「正常的」兩個角色,或者說是最能接受自己的不正常。渡邊對於時事的不甚關心恰到好處,而他對與「學生領袖」的不屑一顧和對強如永澤的絕不交心反映了他自我內心的強大。而誠以待人是渡邊的生存之道,換句話說,雖然對於自己不甚明白,當時對待他人時絕不文過飾非。原本在書中玲子教過的那個小女孩與渡邊是鮮明對比,兩者分別造成了和治癒了領子的病。正是因為渡邊的「肯掏心」造成了他的與眾不同,何其悲哀的是大多世人是如同小女孩般的以謊言和討人喜歡作為生存方式,最終不僅傷人最後也自己萬劫不復。

渡邊的力量在於對自我和社會的雙重清醒,這使得他不同於木月而選擇了活下去,也最終在一團亂麻之中走到最後。他的自我保護能力一流,但與永澤不同,並不以此傷人或達成自己的目的。渡邊並非道德製高點,他作為平常人平常的哭笑活著,在世界的巨浪之中安之若素。這是村上早期作品的代表,直至異鳥和1Q84的奮起反抗,渡邊始終是一個奇特的人物。

敢死隊與綠子的父親

這一對人物在電影中都只是匆匆過客,但在原著中卻有著舉足輕重的地位。他們代表了永澤口中的庸眾和綠子口中構成社會的小市民,他們所關心的僅是「微不足道人生中微不足道的理想」,畫地圖與經營書店。他們並不具有永澤的能力或渡邊的洞察力,但也不糾結於自卑與自大,活著是他們已經接受的既定事物無需去思考,他們思考的知識活著本身,廣播操和收稅專員。最終他們消失和死去,有著無人關心的「搬走」和平平常常的葬禮。這是村上真正試圖去描述的一群人,他們永遠不是主角,但是永遠會存在。

電影

整個電影的環境與我腦中的日本大相逕庭,電影的一個硬傷在於把東京街頭的故事束縛在了宿舍,游泳池和公園裡。這樣與小說相比,少了很多的代入感。而整個畫面都帶有潮濕的東南亞氣息,不知是否是陳英雄的越南背景太過濃烈。而大段的性描寫倒是不出所料,畢竟在初中時代挪是以「黃書」之名流傳的,但村上想說的終究不是性,導演有些過於依賴性鏡頭來刻畫故事氣氛,畢竟關於性我們有了陽光燦爛的日子。

--------------------------------------------

挪對我來說是代表著那一時期非常私人的小說,能夠寫下這些已經耗費了極大的心力,筆力不足在所難免。挪大概讓我第一次意識到了自己的不正常,從而能在之後的一段時間裡保持清醒。然而人生終究不會如直子所說一般,僅在十八九歲之間徘徊。

至此擱筆

2011.3.15 5:42 a.m.

舉報