電影訊息

電影評論更多影評

2011-03-17 17:53:46

以生之名而死

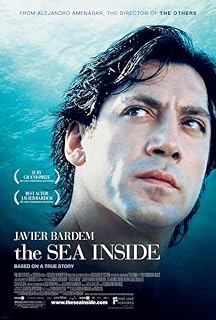

Mar adentro深海長眠(2004) 西班牙 劇情 / 傳記

這是一個真實的故事,一個關於西班牙人Ramon Sampedro奮力於安樂死的故事。整整28年的時間裡,他只能支配頸部以上的身體活動,也是在這28年里,他一直為爭取死亡的權利與這個世界抗戰。我並不想去探討安樂死的定義,因為那全是冷眼旁觀的廢話,更願意去談論這部電影帶給我對生命之所見的影響。片中描述了各人對雷蒙尋求安樂死不同的態度。先從雷蒙自己本身的態度談起,影片的開端,雷蒙與律師朱麗亞一席談話,「我想死因為對我來說,這樣活著不值得。我明白這麼說其他四肢癱瘓的人會感到被冒犯了,但我不會去審判任何人,那些想活下去的人當中,我該審判誰呢?這就是為什麼我要求不要審判我,也不要審判那個幫助我安樂死的人......死亡是無法逃避的,也是遲早會來的,最終我們都會到達那裡,我們全部都會,這是生命的一部份,他們為什麼會感到那麼驚訝?因為我說我要死嗎?好像它會傳染一樣」。這是雷蒙發自內心的呼聲,他渴求的,僅僅是如他沒有資格去審判任何人一般地不被審判,他的生命是屬於自己的,身體的殘疾不該約束了他對自己生命的控制。這難免讓我心底暗嘲法律的荒唐性,莫非法律對安樂死的駁斥是在諷刺像雷蒙這樣的人對自己身體的不可支配嗎?

雷蒙的兄長更似扮演著社會上的保守派人物,「他為什麼想要死?我想不通,這是不理智的。我是兄長,只要我活著,沒有人會在這裡被殺死,沒有人!」。雷蒙的兄長是缺乏知識、靠艱辛勞作維生的人,在他守舊的思想里,無法理解雷蒙關於生命的複雜想法,自願選擇死亡對他而言就是可恥的。從他身上,我看到了即便他對雷蒙尋死一事抱著完全無法理解和接受的態度卻一直背負著做為一個兄長、一家之主的責任感,還有極強的原則性,以及平乏而帶著禁止口吻的言語,這正是社會上保守派的聲音。

雷蒙的嫂子並沒有對自己的態度有過多言語的闡述,「那是他想要的,我更願意怎樣並不重要。」這正是最感人之處,在她眼裡,雷蒙的想法才是最重要的,他的生命,應該由他自己去支配。或許她也正如自己的丈夫那樣,無法真正明白雷蒙對生命的那些複雜想法,但她懂得去愛他的最好方式,就是尊重他。

在整部影片中,雷蒙的父親似乎是最可有可無的,在家人眼裡他只是一個呆呆的糟老頭,其中有一個片段讓我印象尤為深刻:飯桌上,鴉雀無言,父親低低地說了一句,「明天要下雨了」,無人回應,過了片刻,他又低低地再說一句,「明天要下雨了」,一家人繼續安靜地埋頭吃飯。這個片段似乎平淡地讓人過眼就會遺忘,但影片將近結束之際,雷蒙把自己對死後是否會變成靈魂的看法比作父親對預測下雨的直覺,我才明白,父親並不是傻乎乎的糟老頭,但虛弱的聲音是會被忽視的。父親說過的話屈指可數,但這句話深深地打動了我,「只有一件事比喪子更悲痛,就是他自己想死。」其實他內心的悲痛,比誰都要深切......

「我們支持的是自主權,一個人想要生存或是死亡的自主權利」,社工吉妮的話是社會上最正義的聲音!也是最正義的一股力量,他們無私地支持生命自主權,並身先力行地為此奮鬥著。生命包含了生存與死亡,既然我們主張自主地生存,為何又要駁斥自主地死亡?

片中最可笑的莫過於牧師以批判者的身姿來到雷蒙家中怒斥他放棄生存卻換來了自取其辱,有一句對話在我腦海里一直無法抹去,「去除生命的自由不是自由」「而去除自由的生命也不是生命!」。而最可氣的便是法官們在法庭上對雷蒙案件的漠視,面對著這樣一個徘徊於生與死邊緣的人,竟然不願意花費三分鐘的時間來傾聽他的聲音。敢問法官、政府和宗教界的權威人士們,你們駁斥安樂死的依據是什麼?是你們口口聲聲中的人道與道德嗎?那請問偽善的你們認為何為人道、何為道德?難道像你們一般苟且偷生、大言不慚地漠視生命就是人道?難道不願意花費僅僅三分鐘來傾聽一個等了二十八年的人的心聲就是人道?

有兩位不可不提的人物,一位是律師朱麗亞,另一位是不起眼的羅莎。朱麗亞和雷蒙,兩個絕望中的人在彼此身上尋找到了溫存,雖短暫得正如他們倒數中的生命,卻是那樣美好,分享一根香菸,相知相惜,共同實現彼此的夢想......而羅莎,與其說說服雷蒙不要放棄生命是她與他見面的初衷,我更堅信其實羅莎一直在說服的是她自己,說服自己在那麼糟糕的生活中繼續生存下去。在我看來,羅莎是個極其勇敢的人,她有著一股傻傻的卻帶著勇氣的勁頭,支撐著自己奮力向前,這讓我想起一個畫面,羅莎正用力騎著自行車,飛馳地趕在與雷蒙見面的途中。羅莎的簡單、純潔與美好,都映射在那個清晨,她氣喘吁吁地來到雷幪面前,憨憨地笑著說了一句「波魯,我騎我的單車過來」。

動人的電影總離開不了愛,一些片段一直使我忘記不了:雷蒙的嫂子終於打破沉默顫抖地指著牧師告訴他,在這個屋子裡沒有人有一天停止過愛雷蒙;懵懂的侄子終於在關上送走叔叔的車門那一刻,留下了眼淚,一股勁地跟隨在遠走的車後奔跑;雷蒙在撥給吉妮的最後一通電話中,永遠地與她告別,一貫堅強的她終於忍不住淚水......他們對雷蒙的愛都在那一瞬間迸發,這份愛是永恆伴隨著他的。

雷蒙是個感情豐富細膩的人,即便癱瘓在床上也阻擋不了他的幻想,某一天午後,聽著唱機裡的音樂,他縱身躍出窗口在空中翱翔,當他翻山越嶺終於看到了海洋,停留在沙灘上,那一刻的平靜,我終於明白了雷蒙一生所奮力追求的自由,他是屬於自由的,如片頭中所描述的,一個你所喜歡的地方,沙灘,全神貫注地呼吸,放鬆身體,感受那些細節,顏色、質感、光線和溫度,感受著無邊無際的和平安寧......在那一刻,那一句話,沒有自由的生命不是生命,我終於深刻體會到。

在法庭外,雷蒙的支持者舉著一幅橫條,上面寫著「生命是一種權利,而不是一種義務」,它頓時震撼了我,這正是這部電影的意義所在,是的,我們所看到的不應僅僅只是支持抑或反對安樂死,生命的權利本應高於這一切。雷蒙是勇者,他對生命的態度如此執著,這份執著只有深切地熱愛著生活才可以擁有的。在我看來,死並不可恥,苟且偷生地活著才是可恥的,生命的意義不在於生存或死亡,而在於生活的態度。對於這樣的勇者,如果你無法理解,至少不要一味地批判,如果無法支持,至少學會去傾聽。每個人都是為了更好地活著,只是方式不同罷了。只有時間和良知的進化,才能在有一天決定他的要求是不是理智的,這是他留在這世上的最後一句話,而在這一天到來之前,希望雷蒙能在這條與世界背馳而行的道上,找到讓自己真正自由的天堂。

雷蒙讓我想起《時時刻刻》裡的一句話,只有真正熱愛過生活的人,才有權利選擇放棄。若是以生之名而選擇的死亡,我們又有什麼權利去阻擋。

值得一提的是,在真實事件中,雷蒙在1998年1月由未能證實身份的人士協助下服毒自殺,當時西班牙警方隨即逮捕了雷蒙二十二歲的女友,並以協助自殺的罪名,但之後的一個星期,雷蒙所居住的小鎮幾乎所有的居民(約3000人)陸續「自首」,承認協助雷蒙自殺,這一事件轟動了全世界。

經典台詞:兩米意味著什麼?對任何人來說都是可忽略不計的路程,但是對我來說,要跨越這兩米去觸碰你,則是一段不可能的路程,一個妄想,一場夢。

就在那一刻,你突然看到了你一生所有的重要時刻。

我們會進入天堂,因為我們這一生都在地獄裡度過。

當你無法逃避而且一直依賴他人,你就學會了再微笑中哭泣。

生命是一種權利,而不是一種義務。

評論