電影訊息

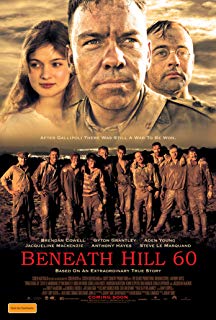

60號高地--Beneath Hill 60

編劇: David Roach

演員: Brendan Cowell Harrison Gilbertson Steve Le Marquand Gyton Grantley Alex Thompson

奇袭阵地/号高地之下/

導演: Jeremy Sims編劇: David Roach

演員: Brendan Cowell Harrison Gilbertson Steve Le Marquand Gyton Grantley Alex Thompson

電影評論更多影評

2011-03-18 23:20:04

《奇襲60陣地》:紮實舒緩,深沉蘊藉

不得不說,《奇襲60陣地》讓我必需要修正之前的說法:這才是整個三月影市淡季水準最高的電影!

一部澳洲電影,不但拍出了六七十年代好萊塢經典戰爭片紮實舒緩、沉著大氣的范兒,且連其中深沉蘊藉的悲劇感也彷彿是直承那個年代而來,這對我這樣一個著迷於老電影的人來說,著實是一個很大的驚喜。

好電影的根基是講人,講故事,這個基點從電影被接受成為一種工業,一種大眾娛樂藝術開始,就沒有變過。只不過電影發展到現在,無論主動還是被迫,都在越來越為科技的表演騰出空間,為「奇觀」的展示騰出空間。這是對的。要不然電影就會故步自封在過去的慣性里,慢慢消失掉生命力。但問題的另一面是,當主流電影的爆米花傾向越來越嚴重,當大片習慣於用錢砸出一個又一個奇觀,當小片習慣於用台詞堆出一個又一個段子,並且讓觀眾越來越習慣於這才是所謂「電影」的時候,人,還有故事,到底還能剩下多少空間?

說遠了。這不是《奇襲60陣地》應該承擔的東西。在電影院裡,它的海報和《洛杉磯之戰》被並排放在一起,但或許,它的票房連《洛杉磯》的零頭也不會有。它不時髦,也缺少噱頭,在電影節電影獎遍地的今天,榮獲澳洲電影大獎12項提名的榮譽屁也不是,它有一點點古板,就像它的海報,不逢迎,不討好,用後背朝著觀眾,它是繼承,但不發揚——不過,這並不妨礙它成為一部好電影。

《奇襲60陣地》講的是第一次世界大戰時期,在對德作戰的西線戰場上,一支來自澳洲的地道爆破小組(當時澳洲屬於大英帝國)承擔了一項艱巨的任務,在德軍駐守的比利時60陣地之下埋設數萬磅炸藥,並最終爆破成功的故事。這也是人類戰爭史上迄今為止最大的一次人工爆破,其爆炸長度相當於從倫敦至都柏林!

這本身就是一個奇觀。如果這個題材換成好萊塢來拍,它會更驚險,更大場面,更扣人心弦,更適合主流口味……不一定不會是好電影,但肯定不會是如現在的這個樣子——《奇襲60陣地》拍的則是人。

總是有那麼一點希望。希望觀眾在進電影院之前,不要預先先拿一個框框把電影框死了:這部電影應該是什麼樣子,開頭要怎麼樣,中間要怎麼樣,結尾又要怎麼樣……只有符合了我預期的才是好的,不然就不好。這樣當然不是不行,畢竟看電影本身只是一項娛樂而已,壓根也不是什麼大不了的事,只不過,這樣會讓自己錯過許多好的電影。

就像李小龍說的,如果要品嚐別人的茶,先得倒空自己的杯。當然,不止是李小龍這麼說。

《奇襲60陣地》有不少不足的地方(特別是當電影逐漸行進到後半部份的高潮的時候,本來存在於德軍軍官和爆破小組指揮官伍德沃之間的劍拔弩張的鬥法莫名其妙地泄了氣),但它用克制內斂的鏡頭語言,紮實的坑道作業細節,拍出了一個地道爆破小組的英雄群像,拍出了他們既充滿個性,又紛繁多面的內心世界:你多半不認識其中的任何一個演員,尤其在電影的開篇,他們髒兮兮的造型幾乎讓你無從分辨,但當電影結束的時候,你一定會記得他們當中的大部份,記得他們的抱怨和玩笑,記得他們在戰爭的重壓下不同的活著的方式,甚至會記得他們有妻子和母親在為他們一刻不停地織著手套和襪子……因為正是他們帶你進入那個戰火紛飛的情境,在狹窄逼仄的地道里,讓你體會到他們的勇敢和怯懦,體會到生存和死亡,體會到犧牲可以重於泰山也可以毫無價值,體會到「殘酷」兩個字底下更複雜的含義……這就夠了。

寫這篇文字並不是推薦。《奇襲60陣地》註定了不會是一部熱門的電影,它甚至連引起應該的關注都不會有(昨晚那一場,影廳裡坐了不過十來個人),但,就像真正的好書總是與那些暢銷榜無緣一樣,主流的視野之外,永遠不缺乏好電影的存在——人的時間不可能都用來看電影,錯過一部並不可惜,可惜的是一直錯過。

評論