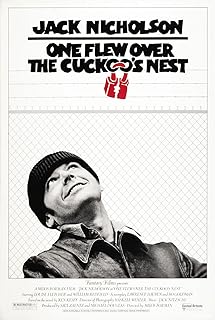

電影訊息

飛越杜鵑窩--One Flew Over the Cuckoo's Nest

編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

飞越疯人院/飞越杜鹃窝/飞越喜鹊巢

導演: 米洛斯福曼編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

電影評論更多影評

2011-03-21 04:39:19

瘋人院裡如何實現和諧?

我第一次有機會看美國電影《飛越瘋人院》(One Flew Over the Cuckoo’s Nest)上個世紀90年代初。那個時候最佳的聲畫質量來自鐳射影碟(Laserdisc),它的樣子跟黑焦唱片相仿,清晰度接近電視台播放的節目,大約400隔行掃瞄線,比250線的VHS錄影帶好很多。前兩個星期再看這部電影的時候是通過藍光DVD,1080逐行掃瞄線的圖像解析度和杜比TrueHD構成的聲場效果已經與當年不可同日而語。享受技術進步帶來的成果的同時,我驚奇地發現,這部根據上個世紀60年代的小說拍攝的70年代的電影,對理解今天的世界仍然具備與時俱進的參照價值。

《飛越瘋人院》獲得了1975年度的奧斯卡最佳影片、導演、男女主角和改編劇本5項大獎。在奧斯卡歷史上,總共只有三部電影拿下過類似的大滿貫。

導演米洛斯·福爾曼以不到5百萬美元的較低成本拍攝出了這部名作,它的全球票房收入超過3億美元。那個時候中國仍然處在關起門來以革命的名義互相迫害的年代,知道底細的外人很少,福爾曼的視線聚焦於蘇聯。他自己說過,瘋人院隱喻蘇聯,逃離的慾望驅動著故事發展。主角麥克墨菲(Jack Nicolson扮演)被送進精神病院的時候跟醫生有一段對話:

醫生:報告上說你很好鬥,未經允許就說話,對工作充滿怨恨,懶惰。

麥克墨菲:還有上課的時候吃口香糖,哈哈。

醫生:這樣的,你被送到這裡來的真正原因是他們要做個評估,判斷你到底精神上有沒有問題。這是真正的原因。

已經生活在精神病院的人形形色色,麥克墨菲即將加入到這個群體。他們中間包括長得像樹幹一樣強壯卻從來一言不發、別號「酋長」的印第安人;說話結巴、容易緊張的小伙子比利;喜歡條分縷析的知識分子哈定先生;小個子馬爾蒂尼;即使放在精神病人中間也顯得格外神經質的查理;愛找麻煩的泰伯。這些人大多自願選擇而不是被迫住進精神病院,他們的語言、行為、體態、神情確實比較怪異,但取決於不同的評判標準,他們既可以說是精神病人,也可以說不是。我認為他們遊走於病人和正常人之間。誰能說精神病人和正常人之間有一道清晰的分界線?

瘋人院的生活相當和諧,服藥、打樸克、聽古典音樂,一切秩序井然。表象之下,其實是讓人窒息的精神壓制。所有規則必須嚴格遵從,沒有一丁點靈活性。病人雖說全部是男人,但看著都像已經慘遭閹割,而操刀的正是護士拉奇德。她集中體現著官僚機構的威權,儀態似乎溫和沉靜,可執法過程中毫不留情,懂得抓住每一個人的要害以實施精準的戕害。小組討論過程中,拉奇德反覆告誡比利不要忘了媽媽---比利有嚴重的戀母情結。哈定先生因為妻子出軌而心理受挫,拉奇德從來不會錯過任何一次往他的傷口上撒鹽的機會。每次作惡以後,她總是以安詳的微笑退場。

麥克墨菲既是一個因為鬥毆、與未成年人發生性關係等罪名蹲過監獄的罪犯,也是人權鬥士。他無法忍受拉奇德護士的精神凌辱,兩人間的交鋒很快展開。麥克墨菲希望對現有的規則作一些小的調整,讓大家可以看電視上直播的棒球決賽。拉奇德護士一口回絕,她說:「病人們花了很長時間才習慣現有的作息時間,如果臨時改變會引起恐慌。」---穩定壓倒一切。拉奇德建議實行民主,讓多數人的意見決定瘋人院的遊戲規則。她很清楚,憑藉自己的權威,大多數病人將站在自己一邊。麥克墨菲毫不畏懼,他指望著人們基本的權利意識最終會佔上風,所以鼓勵大家說:「做合格的美國人。」

他終究還是沒能利用遊戲規則取得成功,敗給了拉奇德護士。她的厲害之處在於防護層實在太厚實,大家明知道她充滿虛偽、狡詐、無情,但誰也沒有辦法揭穿其本質。兩個多小時的電影中,她僅有一次略為失態,嗓門提高到平均水平以上。其他時候她永遠保持和風細雨,我們僅能通過細微的表情變化看出她真實的情緒起伏,比如嘴唇的翕動,比如眉頭的輕皺,比如臉色。藍光DVD的高清晰度此時顯示出優勢,我在幾處關鍵地方讓畫面定格到拉奇德護士的面部特寫:內心裡她分明是一個邪惡的巫婆或者兇悍的馬列主義老太太,但臉上卻保留著幾分少女才有的柔嫩。我想從前的那些介質,從錄影帶、鐳射影碟到DVD,都不可能提供類似的細節呈現。

麥克墨菲總算明白,能夠制服護士的辦法只能是掐住她的咽喉。他走上了反叛的道路,很快引起瘋人院內的動亂。瘋人院內有豐富的維穩手段,包括隨時可以施暴的警衛、高壓電擊等等。麥克墨菲每一樣都有機會直接體驗,直到最後腦額葉被摘除,成為溫順如羊羔的植物人。

1960年代由捷克投奔美國的導演米洛斯·福爾曼是猶太血統,他的父母都死在納粹的集中營。福爾曼對專制不會有好感,他對生活在禁錮中的普通人則充滿同情和理解。除了男女主角以外,電影中的普通人群體也都獲得充足的表現機會,很少見到哪個導演會給這麼多配角類似的戲份。瘋人院中的居民各有缺陷,隨著電影的推進,我越來越覺得其實他們就是正常人的變體。他們不是需要另眼相看的病人,而是需要感同身受的夥伴。

相信今天的中國觀眾看這部電影的時候很容易獲得共鳴。我們或許都能從現實中發現瘋人院的若干元素,包括各種蠻橫假和諧之名而盛行,拉奇德護士和她的維穩體繫在神州大地也隨處可見,但我並不認為充滿精神壓制的瘋人院是一個具有足夠概括力的隱喻。中國的格局太大,發展太快,情況太複雜,其中的戲劇性遠遠超出荒謬性。

評論