電影訊息

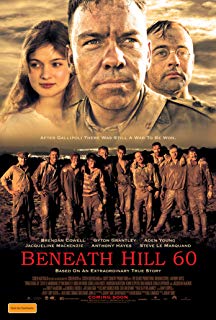

60號高地--Beneath Hill 60

編劇: David Roach

演員: Brendan Cowell Harrison Gilbertson Steve Le Marquand Gyton Grantley Alex Thompson

奇袭阵地/号高地之下/

導演: Jeremy Sims編劇: David Roach

演員: Brendan Cowell Harrison Gilbertson Steve Le Marquand Gyton Grantley Alex Thompson

電影評論更多影評

2011-03-23 16:38:07

昔日傳奇化作浮雲

人禍比天災可怕得多,戰爭就是其一。當發生地震、海嘯等災難時,人們期許與自然和解,地球為母親,人類為其子,一個母親會原諒淘氣孩子的過錯,然而自然不會,人類必須承受它的憤怒與懲罰。戰爭對人類和自然造成雙重傷害,而自有人類和文明,戰爭一直相隨,為什麼人們之間有戰爭呢?種族和國別的矛盾為什麼不能消融?戰爭是誰布的局?

這種因習以為常而忽略的問題,大多出自孩童之口,或來自哲學家形而上的發問,泰倫斯•馬力克曾試圖解答,於是有了《細細的紅線》。對於一部電影,向戰爭發問,有點大而無當。大部份戰爭片規避戰爭存在的原因,扯上反戰的旗幟,注入英雄主義、視覺轟炸、荷爾蒙充斥的男性情誼等。展現戰爭的殘酷,槍殺、窒息、冷酷、無情、命若草芥,同時,它們宣揚犧牲、友誼、榮譽、信仰、民族,以庸俗人道主義的觀念來看,它們都是道德的、正確的,但對於戰爭的發端與本體,它們狡猾地躲開。

構成《奇襲60陣地》的各個部件,完全可以炮製一部好萊塢式的戰爭大片。隧道爆破小組的傳奇故事,角度獨特;爆破坑道總長度相當於從倫敦到都柏林的距離,有奇觀;有愛情(主人公與女友的纏綿別離)、有親情(父子同上戰場、骨肉分離)、有情誼(爆破組成員的背背山之情)等。在片中可以看到這些,但它並非一部好萊塢樣式的戰爭片,雖然它仍屬於「大部份戰爭片」的行列。

《奇襲60陣地》的風格,像片中在隧道中生存的戰士一樣,小心翼翼地前進,爆破組成員處事低調、被前線戰士奚落,影片也比較老實,對高潮無甚渲染,只在片尾的字幕中為觀眾普及了一下曾經的傳奇史料。隧道中的逼仄空間,猶如《黎巴嫩》中坦克裡的封閉空間。如果讓好萊塢來拍,隧道的內部景觀顯然不利於製造視覺奇觀,那就添枝加葉,加大地面上的衝突,找些合理的推動情節,也非難事。

男主人公與女友的愛情故事,無非是凸顯戰爭的殘酷。影片大部份的場景均在地下展開,隧道泥濘潮濕,各個人物灰頭土臉,畫面陰冷。主人公與女友的閃回畫面,陽光燦爛、流光溢彩。骯髒的戰地景像,與亮麗的澳洲情景,一同來自現實,它們一起發出對戰爭的控訴。男主與女友交往的畫面,沒有像《細細的紅線》中那麼詩意唯美,他們的故事,也不像《珍珠港》那樣狗血俗套。那麼,這條敘述線獨特嗎?一點也不獨特,承擔一些敘述任務,緩和、調劑一下隧道中的壓抑,避免影片過於單調,某種程度上,它竭力使影片歸於平庸,觀賞性高一些。

主人公的計謀,本可以走個人英雄主義路線,影片設置了兩個干擾情節,因為他的緣由,戰友犧牲。為英雄形象抹黑,不去追求個人英雄對觀眾造成的情感衝擊,這是影片的一點難能可貴之處。去年的奧斯卡最佳影片《拆彈部隊》中主人公重返戰場,應和「戰爭是毒品」的題旨,但在外殼上、在敘述刻畫中,主人公符合十足的孤膽英雄模式,它賦予觀眾的觀影體驗,仍是「英雄拯救眾生」的快感。

在主人公與上級的衝突中,主人公的決絕、果斷,令人印象深刻,而片中對德軍的刻畫,非常簡略。由好萊塢電影和港片帶來的觀影慣性,主人公需要一個實力和智力相當的對手,《奇襲60陣地》沒有利用此套路。雙雄為核心的鬥智模式,無疑容易增加戲劇衝突和觀賞性。影片的大量篇幅,德軍一直處於缺席狀態,過了半程,德軍才出現。捨棄衝突,一邊倒講述,無論是刻意為之還是遵循史料,編導的信心不小。

關於一戰的電影,遠不如二戰多,被人熟知的,只有《西線無戰事》、《漫長的婚約》、《空戰英豪》等寥寥幾部。《奇襲60陣地》中的傳奇事蹟,又有誰人知。影片主角是澳洲人,此片由澳洲拍攝,還是自立英雄,讓後人銘記吧。即便作萬般假設,好萊塢式的《奇襲60陣地》能讓世界上更多人關注。可好萊塢產品《拆彈部隊》頂著奧斯卡名頭,票房仍然失靈,人們的口味,實在難料。

諷刺的是,片中人物爭取到的60陣地,數月後又被德軍佔領,犧牲與榮譽不過是過眼煙雲。另外,現實世界中,更大的諷刺是,美國歌舞昇平,卻拍了世界上最多的戰爭片,而中東、非洲等動亂地區自己的戰爭啟示錄,你可曾看到過?【搜狐娛樂】

評論