電影訊息

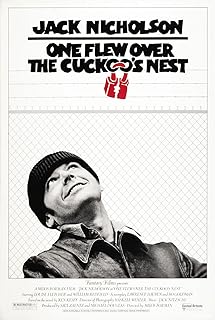

飛越杜鵑窩--One Flew Over the Cuckoo's Nest

編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

飞越疯人院/飞越杜鹃窝/飞越喜鹊巢

導演: 米洛斯福曼編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

電影評論更多影評

2011-04-06 05:49:10

第63名:美國影片《飛越瘋人院》——影史100部反類型片全盤點

鎖不住的春天

《飛越瘋人院》 One Flew Over The Cuckoo's Nest 年代:1975年 / 類型:反英雄 / 導演:米洛斯·福爾曼 / 主演:傑克·尼克爾斯、路易斯·弗萊徹、丹尼·德維托

一句話評價:這是個帶領一群瘋子在精神病院裡造反的「非常英雄」。

凡事都有一個標準,或是底線,越過了這條看不見摸不著的線,事物的發展就會明顯不同。比如,呂燕長得再難看也可以在國際時裝T台上走秀,而蘇紫紫長得再好看也只能被爭議聲埋沒。可見,同樣是模特,脫還是不脫就可以分成一條線,正是這條線規定了某些人可以揚名立萬,而另外的某些人就只能躲在黑暗的角落裡畫圈圈。那麼對於人來說,正常和不正常也可以拉一條線出來。腦子正常的,不用整天吃藥,不用被人看管著。腦子不正常的,直接關進醫院。如果腦子正常的人進了全是腦子不正常的人的場所,那是不是就該熱鬧了?

自由不自由

精神病院就是聚集腦子不正常的人的場所,而麥克墨菲就是那個腦子正常的人。他之所以謊稱自己是精神病,是因為他犯了事被關進了監獄,但是他又不想參加勞動改造。至少,住在精神病院裡就可以逃避繁重的體力勞動了。當然,這些都是他內心的OS,儘管管理人員一再懷疑他是裝的,動機不純,但他還是要讓OS爛在肚子裡。

在精神病院裡,每一天的生活都是按部就班的,毫無變化。這對於麥克墨菲來說,簡直是太沉悶了。他想要打籃球,卻沒人跟他玩,唯一的大個子酋長像根木頭,任憑麥克墨菲像個小丑一樣教他,他還是一點反應也沒有。麥克墨菲教大家怎麼下賭注怎麼玩牌,可大家就是學不會,讓他徹底崩潰。麥克墨菲希望院裡的音樂能小點聲,但護士長拉齊德說老人們會聽不到,給予否決。麥克墨菲又想要看電視棒球比賽,拉齊德說那大家就來投票好了。結果大家都不知道咋回事,麥克墨菲又敗下陣來。總之,他在這裡處處碰壁,倒霉到家了。

護士長拉齊德算是這個精神病院的統治者。她一臉嚴肅面無表情,說起話來不帶感情,令人不寒而慄。在這樣的交流狀態下,精神病們自然都有畏懼心理,她就像一個嚴厲管教孩子的母親——跟中國傳統家長制中的嚴父十分相似。比如,精神病院裡的比利是因為感情原因精神失常的,他對女孩也一直抱有戒心。在麥克墨菲的幫助下,他的成人禮順利通過,但卻被拉齊德發現。拉齊德說:「如果你的媽媽知道了會怎麼樣?」比利立刻陷入無限的恐懼之中,母親代表了高高在上的地位,她不允許任何人對她的地位有所撼動。這很像一個女權至上的男性社會,雖然一介草民全是男人,但女人主宰著人們的命運。

麥克墨菲忍受不了精神病院的壓抑,所以偷偷逃了出來,帶領大家一塊出去玩。他找來了女友,一同出海釣魚,盡情享受大自然的美好,讓這群精神病們也都Happy起來。在麥克墨菲的號召下,精神病院裡的其他人也都紛紛有了改變,似乎一下子充滿了勇氣。平時沒什麼主見的切斯威克,敢於向拉齊德要煙抽了,得不到煙的時候他還發起了脾氣;一向唯唯諾諾的小伙子比利,也終於「頂天立地」做起了男人,敢跟女人同床共枕了;而一直不說話的印第安酋長,原來居然會說話,他也成了麥克墨菲最忠實的朋友,還在籃球比賽中立下戰功。如同一潭死水的精神病院終於泛起了波瀾。

然而好景不長,在一場半夜派對之後,拉齊德就來整治這群不聽話的男人了。她恐嚇比利,導致比利割脈自殺。憤怒之極的麥克墨菲狠狠掐住她的脖子,差點把她掐死。最終,想要改變這一切的麥克墨菲以一己之力沒能力挽狂瀾,他自己卻被做了手術,切除了額葉,成了徹底的痴呆。從入院的竊喜,到沉悶的無聊,再到改變的痛快直至解決的酸楚,麥克墨菲充分詮釋了人生命運的心酸百味,或許,這正是那些不願墨守陳規者們最大的悲哀吧!

影片也塑造了一群在精神病院裡的瘋子們,比如年輕小伙子比利、笑容可掬的小矮個馬丁尼、沉默寡言的印第安酋長、想要吸菸卻吸不成的切斯威克。他們個個特點鮮明,每個人都給觀眾留下了深刻印象,成為了影史上最為出色的群戲之一。

隱喻不隱喻

《飛越瘋人院》是根據作家肯·克西的同名小說改編的。小說當中深刻而細膩的描寫經過米洛斯·福爾曼的加工,精緻的呈現在了大螢幕上。如果往小了說,《飛越瘋人院》不過是成人版的《看上去很美》,亦或者說《看上去很美》是幼兒版的《飛越瘋人院》,它們都是講述了某一特定人群在某種專制集權體制下的生存狀態。那麼往大了說,《飛越瘋人院》是當時美國社會狀態的一個縮影,其中濃重的政治隱喻是它博得人們青睞的重要華彩。

影片把所有的場景都放在一個精神病院裡,這與哲學上的一個理論不謀而合。「現代精神病院是文明社會的重要權力機構。」後結構主義理論家福柯在他的著作《癲狂與文明--理性時代的精神病史》中如是說,這也就意味著,美國當時的社會狀態大抵等同於一個精神病院,其中的乖張、混亂都是顯而易見的。60年代的美國,在」冷戰「的輻射下,社會矛盾重重。戰後的一代人在思想觀念上與前輩存在很大的衝突,人們的叛逆情緒日益高漲,因此一系列社會體制和意識形態的矛盾激烈的暴露出來。吸毒、嬉皮士、搖滾樂、性解放,人們追求著感官上的刺激,卻在美國夢想破滅的現實面前自怨自艾。也正因為如此,反傳統、反秩序、反主流逐漸成為主流思潮,深刻影響著當時的藝術領域。

影片當中的精神病院就可以看作是60年代的美國社會。每天護士都會讓大家圍成一個圈,談各自的感受,這也就是」民主「的體現。但是在所謂「民主」的背後,卻是強制性的無處不在。以麥克墨菲為代表的反抗派,就像徵著美國社會中反傳統的一群人。他不想被精神病院沉悶壓抑的氛圍壓死,希望能夠讓這裡有所改變。雖然他提的把音樂聲音放小一點、能夠打開電視看棒球賽的提議統統被否定了,但是他依然有熱情弄出更加個性的事情。所以,逃離瘋人院,帶大家出去泡妞、釣魚、開派對,做這些正常人該做的事,是麥克墨菲孜孜以求的。不過聯繫當時的美國社會環境來看,這場反傳統的風潮在70年代漸漸退去,曾經的先鋒派最終還是回歸了主流,另類的幌子也不得不在現實面前向傳統妥協。因此,麥克墨菲所做的一切也沒能改變精神病院的現狀,受傷的護士帶了個項圈,繼續著以前的命令。

影片當中的印第安酋長與麥克墨菲關係最好,最終是酋長將麥克墨菲捂死了。酋長代表了美國大陸最傳統、最原始的一群人,而代表改革的麥克墨菲死於他的手下,正好代表了非主流最終被主流所扼殺的現實。而對於當時始終被白人歧視的印第安人,在影片中卻做起了英雄,扛起了水泵砸開了窗戶,成功的逃離了精神病院,成為唯一一個飛越瘋人院的人。一個戒備森嚴的精神病院,竟然沒有鎖住一個印第安人,這其中既暗含了導演對社會弱勢群體的傾向,又對這種集權化制度進行了辛辣的諷刺。

現在這部影片已經成為影史的經典之作,在1976年的奧斯卡獎中獲得5項大獎。傑克·尼克爾森以無懈可擊的演技獲得了奧斯卡最佳男主角獎。

反類型指數:

★★

適宜人群:

所有人

在線觀看地址:

http://www.56.com/u57/v_NTgxMDM4NTE.html

評論