2011-04-15 02:04:49

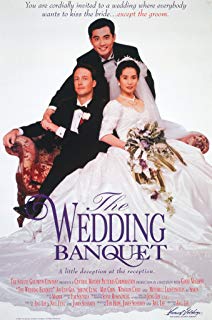

喜宴

************這篇影評可能有雷************

終於看完了早已聞說是同性戀電影不得不看的《喜宴》。作為李安揚名首作,影片的最大特色是以中國人特有的家庭倫理觀點和中庸觀念來處理同性戀問題,以用一種近乎無奈的喜劇方式解決這個可謂困擾所有傳統家庭的社會問題。這種處理方式和看待同性戀的理念,是東方式的,甚至可以在中國古典小說中找到類似的觀點。但這個故事卻又是在最繁華最現代的都市——紐約發生的,古典和現代的反差,新舊觀念的衝突包容。也許選擇用同性戀來表達對傳統家長制文化的不滿是為了加大渲染力度,然而那猶如刻在每一個中國人額頭的緊箍咒,必需要對父母對親慼對所有所謂需要負責的人有個交待而「被結婚」的傳統文化觀念,就在這個看似波瀾不驚的喜劇故事之中,越箍越緊。

「我原以為中國人都是溫順而內向的數學天才。」在那場過份典型到超越我們一般司空見慣飲宴的糟糕宴會上,一個外國人目睹來賓的各種瘋狂,混亂,齷齪,荒誕後不由驚歎。看到這裡我不禁笑了,或許,正如李安自己客串的客人所說:「你正見識到五千年性壓抑(sexual-repression)的結果。」

嗯。一語中的。不偏不倚。

性,在中國一直都是尷尬而禁忌的話題。一方面它作為實際行為被視為骯髒的、醜惡的,因而是避諱的,難以啟齒的;另一方面,它作為工具上卻是無比的光明正大冠冕堂皇,以致於「不孝有三無後為大」 ,以致於古代君王甚至今日仍有男權思想的人總是理直氣壯地三千佳麗妻妾成群。

橫亙在這兩個極端之間正是建立在血緣親情基礎上的儒家倫理。

同性戀者高偉在台的父母並不知道自己的兒子是同性戀,他們不斷地催促國偉快點結婚,好承繼高家的香火。恰好高偉同的公寓裡借住著一位來自大陸的非法女移民顧葳葳(金素梅飾),於是Simon出了個主意:讓偉同和葳葳結婚。這樣一來既安撫了偉同遠在台灣的父母,又能使顧葳葳拿到夢寐以求的綠卡,而且還能保持Simon和偉同之間的同居關係。

看似完滿解決的方式,卻演成了啼笑皆非的鬧劇。

傳宗接代這件事,似乎是一個建築在半空中的至高無上的禮儀樓閣,偏偏生育繁殖實際所需的性行為卻是那麽的所謂卑微而可恥。不由陷入誖論:天子種地儀式可以自欺欺人地祈求豐收,但沒有人能不做愛就生出孩子。

五千年的性壓抑,多麼辛苦,多麼不易,可能只有喜宴是最好的釋放了。在喜慶氣氛的掩護下,誰也不用承擔道德敗壞的責任,一切都是那麼理所應當。在喜宴上,氾濫著人們的壓抑的慾望,要求新人表演意味豐富的小遊戲,欺負伴娘的傳統無非是小規模的性慾放縱,而鬧洞房的壓軸大戲則充斥著慾望的變態演出,客人們不知羞恥地張揚著自己的窺私癖,而新人則自願不自願地充當暴露狂,一場當眾的情趣遊戲,而誰也看不到自己的醜陋——比那所謂骯髒的同性戀更加醜陋。

尾聲時高父坦言早知同性戀情,然而為了「抱孫子」,他選擇了假裝不知道真相。犧牲的是誰?得不到祝福的戀人,得到了綠卡得不到愛情的妻子,還是那還沒有出生的孩子?是兒子欺騙了父親的期望,還是父親欺騙了兒子的孝義?

不否認生活中需要適度欺騙,然而如此極致,恐怕真是印證了魯迅先生的斷語——「瞞和騙」,不僅是國人奉行的阿Q精神,更是傳統文化精神的一個概況。於是在一個謊言編織的系統裡,各種元素間卻構成了和諧平衡的共在。這或許是中國文化的某種悲哀,但也可能是中國文化的精妙所在:因相信而獲得真實,繼而由善意的欺騙給予別人體驗真實,那麼這樣真實還有有幾分真實呢?

假亦真時真亦假。全片以溫和而輕鬆的基調卻勾勒出了人性冷酷的罪惡。

難道説一場婚姻就可以由彎變直,緩解那不可協調的矛盾,一如那幕:高偉同本來已駕車右轉還是返回直路。真相如何,每個人都知道,每個人都不知道別人知道。

倒是葳葳最後選擇了留下孩子,姑勿論是否出於母性的觸動還是其他什麽偶然原因,讓人在各種無奈之於感到絲絲溫暖。畢竟,生命都是被期望著溫暖而美好的。她所表現出的新時代女性的堅強和獨立,不依靠男性生存,某程度上是對傳統以父以夫為尊的男權社會不滿示威,婉約之中不失剛烈,稱得上是無冕之王。反觀父親那句「高家會感謝你的。」顯得相當的庸俗和低下。這樣的中華傳統文化,頓時黯然失色,不戰而敗。