2011-04-19 01:04:09

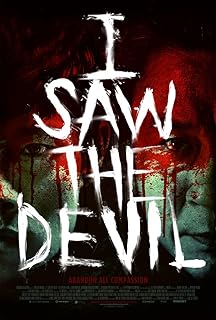

《看見惡魔》:你想幹什麼?!

************這篇影評可能有雷************

Q:你對這個片子挺期待的?

L:對,首先,崔岷植是我非常喜歡的一位演員,雖然之前在《親切的金子》里演過變態,但還是期待他的發揮。其次,這種黑色風格的犯罪片,算是韓國電影的代表類型,大都在水準之上,除了《親切的金子》,我印象深刻的還有《殺人記憶》、《那傢伙的聲音》,《追擊者》我個人不是很喜歡,但看得出還是用心的片子。

Q:期待落空了似乎。

L:還是得相信人民群眾的口碑啊。這片出了這麼久,除了被限制上映的新聞,反正我這裡沒聽到誰怎麼提過,相關的評論基本沒見到,看之前心裡就毛毛的,心想,不會讓我發現一神作吧。看到五分之一吧,就知道完了,怪不得沒人提。

Q:五分之一是什麼情節?

L:崔岷植第二次犯案,那個時候正是觀眾關心李秉憲能不能逮住崔岷植的時候,突然跳到崔岷植第二次犯案,突兀,跳離主線,而且整個過程也沒比第一次犯案多交代什麼細節,比如崔岷植殺人是為了吃人肉這類的。(笑)

Q:我發現你經常因為電影的一個失誤,尤其是開頭部份的失誤,就否定掉一部影片。

L:如果,蒙娜麗莎的嘴是歪的,其他部份都完美,蒙娜麗莎還能是名畫不?!

Q:你標準不能定這麼高!

L:法其上才能得其中。觀眾苛刻,電影人才不敢放鬆,才不敢淨拍些愚蠢電影蒙人,以為老百姓整天就看中央一,中央八。(笑)而且,我自己也寫東西,我覺得,放過一個已知的錯誤,無異於詐騙,加上浪費觀眾的寶貴時間,可以上升到謀財害命的高度。

Q:我覺得創作者盡力了就好,沒有藝術品是完美的。

L:如果盡力了,盡力到《蒙娜麗莎》的水平,那沒啥可說的;如果使出吃奶的勁兒畫,人嘴老是歪的,那只能說你不適合畫畫,適合幹點兒別的。審美,沒有什麼情面好講,市場的殘酷本身就說明這一點,假情假意說幾句好話,對創作者沒用,也砸了你的招牌。

Q:我到現在也沒明白你因為主創的一點兒失誤就否定一部影片的憑據是什麼?

L:集體失誤先不說,就是主創創作受干擾這種情況,先放下,它太複雜,也沒什麼實際指導的意義。我們假定每部電影都是一個人說了算,導演也行,製片人也行,反正一個人說了算,把一個集體算作一個人也OK,一輩子不敢說,在一段時間內,就是拍電影的半年或一兩年里,一個人的藝術水準是一定的,這就像是用卡尺剃頭,六號卡尺,六毫米,高於六毫米的統統剃掉,我發現的一個壞點子,就相當於一跟九毫米的頭髮,六毫米優秀,怎麼這裡有一根九毫米的,說明主創的藝術水準沒到六毫米的程度,最多九毫米,他能放過這一根,就能且必須放過所有的九毫米,如果他意識到哪根九毫米有問題,卡尺理論告訴我們,他會收拾掉所有九毫米的頭髮。因此,我奉勸各位,不要堅持看電影,看到幾分鐘,煩了,直接老闆換碟,不要浪費時間。就算你堅持看完,你心煩的地方就像是一顆老鼠屎,讓整鍋湯都喪失了審美的價值。就我個人來說,看了幾千部電影,因公因私堅持下來看完的,全部後悔,沒有例外。如果看爛片沒人給你錢,這是何苦呢?!

Q:你真能侃。

L:讓我喝口水。

Q:回到《見到惡魔》,既然看到五分之一你發現毛病了,為什麼還要堅持看完?

L:我對犯罪片確實感興趣,就像政治片和鬼片,再爛,我也會看完,這就是個人興趣的範疇了。當然,看完還是後悔。(笑)《見到惡魔》,從哪裡讓我覺得還有些趣味呢,從李秉憲第一次放走崔岷植那兒,我C,有點兒意思,可惜,這麼好個頭兒,沒有個好過程和好尾兒,就像把兩塊巨石扔進了萬丈深淵,一直到影片結尾,也沒聽見響。

Q:不知道想表達什麼?

L:形而上和形而下的表達都不清晰,踩不到實處。李秉憲玩兒崔岷植,算是一次漫長的報復,最後搭上了岳父和妻妹,算是沒玩兒好,ok,片子想讓觀眾怎麼想,李秉憲報仇不對,李秉憲報仇方式不對,還是對崔岷植這種瘋子報仇是沒意義的?!交代的不清不楚,導致最後李秉憲的哭成了多義性的哭,哭不該報仇,哭早該殺崔岷植,還是哭報仇沒意義,而不是開放式的哭。多義性,說明之前的敘事有漏洞,導致多向理解,開放式的哭,屬於萬念俱灰,我們摸不清他哭得重點。多義性,可以找到相反項,比如「該報仇要早殺崔岷植」和「根本就不該報仇」,有了相反項的理解,觀眾不暈還就怪了。

Q:有些電影結尾是開放的,也有相反項啊,比如開槍還是不開槍?

L:那也必須是將來時,不能是追溯時。敘事線進行到最後,由觀眾判斷,其實,這類影片所表達的就是抉擇的困難,開放式結尾,相反的選擇,讓觀眾感受到這種抉擇的困難,就已經達到目的了。《見到惡魔》卻不同,你根本不能從之前的敘事中找到清晰的主題,世事的無常,生活的無情,命運的非理性,以暴制暴的缺陷,人性獸性界限的消失等等,似乎都有,又好像什麼都淺嘗輒止,只是捎帶表達的,找不到清晰主題,最後李秉憲的哭,就只成了一次姿態的表現,具體什麼姿態,就模糊得過份了。此外,影片的人為感過強也是個大毛病,關鍵情節的設計都能看到商業考量,崔岷植半夜打車,為什麼就剛好打到了劫匪的車,變成黑吃黑?!就機率說,當然是可能的,但更清晰的原因放在那兒,沒法用機率做遮羞布:試想,如果因為李秉憲放掉崔岷植,崔岷植殺了些無辜人民群眾,觀眾還會認同李秉憲嗎?影片最令人惋惜的地方就在這裡,我就想不通了,反正被限制上映了,那為什麼不能再走遠一些,更真實一些,這樣,一個在復仇與內疚中飽受煎熬的灰色李秉憲不是更令人難忘嗎?

Q:儘管如此,搶劫計程車那場戲你還是起立鼓掌了。

L:如此運鏡來表現暴力場面,至少我沒見過,加上配樂,感覺很對,像鬥犬,很不錯!

Q:看來堅持看完片子還是有好處的。

L:這次是碰上的,九毫米叢里有一根六毫米的頭髮,可遇不可求,為了偶爾一兩根,浪費太多時間就划不來了。

劉強愛電影第一百一十六集之《看見惡魔》:你想幹什麼?!

舉報