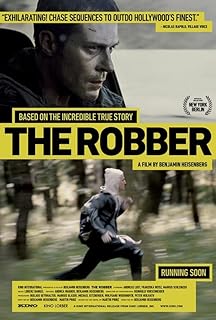

强盗/盗徒末路/马拉松大盗

導演: 班哲明海森堡編劇: 班哲明海森堡 Martin Prinz

演員: 安卓魯斯特 法蘭西絲卡懷茲 佛羅里安沃楚巴 Johann Bednar

2011-05-03 14:48:26

舉重過輕

************這篇影評可能有雷************

馬丁 Scorsese(馬丁思科塞斯)說過,導演的任務,是讓觀眾理解,認同劇中人對某種狀態或事情的沉迷和無法自拔。也許,Taxi Driver (的士司機,1976), 正是思科塞斯對這一理念完美的實踐。亦或是在Taxi Driver成功後,他總結出的經驗。而The Robber, (Der Räuber,強盜,奧地利,2010)在獲取觀眾的理解和認同方面可以說並不成功。幾位網友都提出了影片「毫無邏輯」,「悶」 或 「只是情緒的表達」, 從而認為這是一部「文藝片「。我想,並不是因為這是部文藝片,才會使觀眾覺得缺乏邏輯或者」悶「,而實在是因為這是一部失敗的」文藝片「。

故事的主人公Johann形象非常單薄。90分鐘下來,我們知道他迷戀於長跑,喜歡「被人追逐,通過搶劫尋求滿足感」。僅此而已。導演沒有說服觀眾去理解並關心這個人物的一切。拿Taxi Driver來比較,我們通過很多小細節就對主人公Travis的價值觀,家庭,過去,現狀,有了很多認識。比如他在影片最後給父母寫賀卡,勸Iris回到父母身邊,大談紐約的市政建設,帶初識的女友看情色電影,甚至包括他的舉手投足,著衣風格,走路姿態,都不停地告訴我們關於他的一切。所以Travis最後的拯救行動可謂是意料之外,情理之中,讓人產生深深地認同感。而在The Robber里,導演笨拙地用一張舊照片為道具,試圖朦朦朧朧地告訴我們一些他的過去,但實在是老套而又缺乏力度。他將心理醫師毆打致死就更觀眾覺得莫名其妙。從迷戀搶劫到「殺人不眨眼」,這並非是事態發展的必然規律,如果導演能夠深刻地描繪這個人物,觀眾自會了解事態發展的動力和原因,而不是感到「毫無邏輯」。

導演把握人物一個重要的因素是如何掌控影片的節奏。Johann和Erika舊友重逢,產生了愛情的火花。影片毫無新意地向我們展示了兩人從重逢,到成為室友,到發生性關係….這一老掉牙過程,每一個鏡頭,都是平鋪直敘,匆匆忙忙地告訴觀眾發生了什麼,而沒有花心思,花時間營造氣氛或刻畫人物。即便是兩人終於發生性關係這一場景,也是潦草的三段式——Erika走進Johann臥室;Johann遲疑退縮;終於進入狀態。 而對於Johann 奔跑的場景,導演則是想盡辦法,使之在視覺和聽覺上有震撼力,不惜用大段的時間來讓我們體會「逃跑」的興奮。問題是,「興奮」之外呢?我們對Johann,對電影的主題,好像並沒有什麼更進一步的認識。理性思維層面,觀眾不難意識到「孤獨」「缺失」「情慾」或其它任何心理因素在故事中扮演的角色,但電影在視覺上的蒼白無力,讓人懷疑導演是否有能力掌控這個題材。用Antonioni(安東尼奧尼)的L』Avventura(奇遇,義大利/法國,1960)來進行對比,我們就會發現,L』Avventura的情節其實也並不復雜,影片的大多數鏡頭也不過是主人公在走,在想,在看。但是每一個鏡頭,場景,片段的長度,都經過深思熟慮。沒有一個鏡頭是僅僅為了推進故事,也沒有一個鏡頭,不是在推進故事的進展。看安東尼奧尼的電影,也許很悶,也許理性上有些迷惑,但是總是在感受著生活的本質和真相。

無休止的逃跑狀態確實是一種冥想,無需過多的邏輯性和戲劇性,便可能成就一部偉大的電影,但這並不意味著只要導演冷冷地把這種狀態呈現出來,電影就變得「文藝」或者「偉大」起來了。

舉報