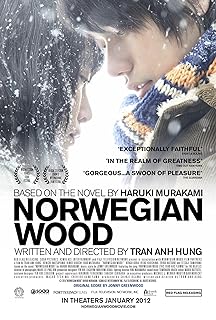

電影訊息

電影評論更多影評

2011-05-05 03:41:24

有的時候,有愛,有才華,對電影來說都不夠

陳導答觀眾問:

http://www.tudou.com/programs/view/Umn7-eJEQ1E/

法文的譯名是La ballade de l』impossible,完全沒有一絲ノルウェイの森的影子。導演的大名是Tran Anh Hung——天朝曾經的輝煌給當今留下的最大影響就是我常常要翻半天白眼才能掙扎出「黑澤明」的音讀,還有這麼多年來都不知道:「陳英雄」的發音原來是這個樣子,就只管拿漢字的讀音稱呼之,不知道算不算是不夠尊重亞洲其他國家文化。

當天差點忘了訂過首映的票,得了gmail的提醒之後才匆忙趕過去,自然也沒有查資料,所以就這樣一直當是不知道哪國導演(我本來胡猜是泰國)拍的不曉得改編自哪個新晉日本作家的電影。直到聽Nagasawa說「人生苦短,不要浪費時間在尚未通過時間考驗的書籍上」,才猛然反應過來——這竟然是《挪威的森林》!

其實假如一直就在不知原著的情況下看完可能會好一點,因為中途發現居然是改編自唯二我讀過的村上春樹的作品,後面就經不住有笑場的時候。我不記得有沒有喜歡過這部小說,能記得其中的一些台詞,並且在這麼奇怪的關節上把電影和原著聯繫起來,並在這一本之後又去讀了《尋羊歷險記》,當年並沒有對其生出厭惡感那是肯定的。

可是在看電影的當下,對男女主角——尤其是女主角——生出了相當不耐煩的感覺,好像從頭到尾都在心裡默念——怎麼有這麼作的人!影片放到一半的時候已經覺得太慢長了,怎麼還沒有要結束的意思。若不是陳英雄在放映後現身,兩星甚至一星就毫不猶豫地給出去了。

在給分上寬待倒不是看在《三輪車伕》的面子上,而是他對於觀眾提出的「為什麼想要改編這部小說」時回答說「每個人都曾經有這樣的時刻,去處理與死亡之間的關係,即使還在孩提時,也有可能在午夜驚醒,為逝去的雙親哭泣」。

觀影時一度嘲笑當年的自己該是多麼作,因這句話倒是回想起一些事情。也許最後呈現出來的結果並不如意——導演的法語相當流利,可想是個小洋插隊——但是至少我們曾經對同一本書有過一樣的感知。而且確定導演是有愛的。這樣合起來,可以打個平分。

這個問題過後大約10分鐘,在他回答「如何與日本演員合作」時提到自己是越南人,我才恍然——眼前站的原來是陳英雄!(那時候激動啊,想說我就這麼有預感地帶了相機)當然越南有別的導演,而且陳導看上去很年輕,說是新晉的也未為不可,

但是那種特別追求詩意的節奏——渡邊與直子相擁時的風,他們用很快的速度散步,直子生日那晚的雨,在綠子家裡也下雨,直子向渡邊說她與木月的關係時的長鏡頭;那些特別明顯的符號——在渡邊剝手上的傷口時不斷切入的鳥蛋和新芽的鏡頭來暗示他將有新的開始,渡邊與玲子告別時剪進的她,渡邊還有直子同棲一樹的鏡頭表示通過玲子的身體渡邊終於解開了他親手結系的他和直子間的束縛,還有直子死後用他身邊的海浪來表現渡邊內心的感情……這些手法分明就是貼了導演的大名在上面——天曉得我看電影的時候還在想這位導演該是陳英雄的fan吧

況而能讓村上春樹心甘情願交出這本書的版權——以此書走紅的程度,說日本導演沒有動過它的念頭那是絕不可能的,而他挑挑揀揀這麼多年,居然最後選定一個外國人——這人也非陳英雄不可了(我毫不懷疑村上喜歡看陳英雄的電影)。

從理論上來講,這兩個人的風格是很合適的。在答觀眾問的時候,陳導也說明在商討劇本時村上給了很多意見,他也保留了其中的大部份。怎麼看都該是次惺惺相惜異常愉快的合作。最後出來的成品卻叫我在明明該傷懷的時候連番笑場,這中間的問題,就值得研究了。

有趣的是陳導自己主動要求現場答觀眾問。我老覺得跟法國人一起看首映就這個環節最有意思,常有意想之外的觀點與角度飛出來。

觀眾中有一位關於plot提出了問題——她問說最後玲子主動要求和渡邊做愛,加上那個三人一樹的鏡頭是不是在暗示說其實直子是玲子害死的。問題一出來,我就撐不住笑了,陳導的臉也僵了,現場觀眾大部份倒是很鎮靜地等著聽答案——法國觀眾看電影的智商其實很高,鑑賞能力也很好,說實話你把這片擺其他地方放映也未必有觀眾能就「現實故事」和「意象性鏡頭」之間做如此聯想,而且事實 上假如沒有看過原著的話,這居然也是非常合理的推測。

還有一位非常好奇在影片出現的遊行示威場景中,那些學生到底在喊些什麼(話說我也很好奇啊,這一段沒字幕)。陳導表示「就是不想讓你們知道」。我突然想到上次野村萬齋來做狂言講座時也有說過「不使用道具就是不想讓你看到實物」。這樣好叫你們清楚什麼是該知道的該看到的,然後把心思全部放在想讓你們知道想讓你們看到的地方,這在東方美學中很常見的「留白」ms叫西方觀眾有些不消化。

這就真的叫厲害的問答,我想來想去其實這兩個足夠點出關節了。陳英雄是在法國長大的,從法國電影學校里畢業,在審美意趣和手法傳達上可以說是法式的。他是越南人,思維觀點與哲學上仍然保有東方文化的影響,並且自打回了一趟鄉之後,對這種文化產生了興趣。他讀的那本《挪威的森林》必然是法語版,然後他用東方人的立場理解了人物間愛與死,道義與束縛,責任與救贖間的關係,然後用他慣常的手法表現出來。這就產生了一種斷層。

我不知道別人對改編自村上氏的電影會有什麼期待,但我總是幻想岩井俊二那樣的畫面——唯美是必需的。這種唯美感產生自鏡頭的清爽和適當的距離。事實上,「清新乾淨」這一風格是日本導演一脈相承來的派系,別人學也學不像。那種與人物間天然的距離感,絕對不會叫你看到女主角臉上的色素沉澱和男主角頰上的毛孔粗大,也絕計不會在接吻時用長鏡頭特寫——這些是AV界的專長。

這種距離,能抵消故事中與現實搭不攏的部份,集中在情懷上,從而變得私人化,變成散文體。日本很多當代作家都喜歡把作品放在那個動盪的時節,文青——尤其是左翼青年——在大規模的反抗之後大把的自殺,生命成為一種對現實表達絕望的道具。活著的人,要不然就是那個時代中的「局外人」,要不然就只能以妥協或麻木來換取活下去的勇氣。《挪威的森林》和《異戀》都選擇了這個時代背景,其中的主角都在自我隔離於轟轟烈烈的同時感到負罪,並把這種負罪感與救贖的希望投射到某個特定的對象身上,照理說都是作者本人在事過境遷後自覺或不自覺通過自己筆下的人物實現的自省。一定程度的私人化,因回憶出生的距離感和美化,應當是比較合適的調子。村上把版權交給陳英雄時一定忘了——能夠像日本人那樣把生命看作櫻花,拿死亡與情慾自然聯繫在一起,將生視作修行而死看成超脫的外國人,那本是很罕見的。

陳英雄惜生。惜生就不夠冷靜。不冷靜就有了這些在我等同出於亞洲文化背景下——且相比於越南人來說,更容易理解和接受日本文化——的觀眾看來親密到另人不安不適不快而失去了距離美的情愛特寫(另則,根據東亞的審美,這幾個演員實在不適宜出現在這片裡——不要求你們美若天仙,但都要清爽啊,皮膚要好要白眼神要純啊)。而那些歐洲人——那些更加惜生且沒怎麼讀過村上春樹的人們——則不能領會人之「求死」的天然性,於是便有了以上plot那一問——在他們看來,人無端端的不會突然就壞掉了死掉了,得有個說得通的原因才行。

所以說有的時候,有愛,有才華,對電影來說都不夠,拍電影也是求緣份的一件事。陳英雄倒是圓了他多年的夢想,只是不知道這個聯姻的結果他自己覺得有多美好。

PS:其實這本小說中除了永澤那句話之外,我記得最清楚的是渡邊和玲子和諧的時候,他說因為太舒服所以忍不住很快就射出來了那一段。而且不知道為什麼,我很在意那一段。本來是想現場問導演說為什麼要把那裡改掉。但畢竟這書是十年前看的,記偏了也是有可能的,若是導演說「根本沒這回事」,豈不糗大了!回來後立刻搜了下小說,有的譯本是真的有這段,有的譯本卻沒有,弄得我也很糊塗。 舉報

評論