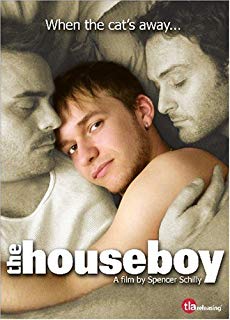

宅男/居家男孩/宅男

導演: Spencer Schilly編劇: Spencer Schilly

演員: Nick May Blake Young-Fountain Murray Hill Damian Fuentes Tom Merlino

2011-05-24 23:00:03

由性到愛——死與生的倒帶

************這篇影評可能有雷************

電影在消費主義的殖民下,似乎總要找一些所謂的噱頭。同志片也不例外,即使是小眾電影,有時甚至見不得光,但是同片中一個不變的例行鏡頭始終還是指向「性愛」。少則背面全裸,多則直接開干。雄性的荷爾蒙似乎必然與狂野的交合相勾連。難怪一些女性主義者對此大為光火,斥之以倒退的性。所以男同與女性的共同的解放,也難以找到契合的基點。

回到電影,不得不說它還是少了些深刻。說到底就是一個同性戀男孩不斷尋找自我歸屬的歷程。其中來自各方面的糾纏並沒有得到很好的呈現。就Ricky與母親之間的矛盾作為一條重要的線索也只埋入到隱形的層面上展開,因此主人公在死與生之間的徘徊也就顯得不那麼有強烈的張力了。從而導致Ricky的人生窘境被過於侷限和窒息,廣闊的生活背景被抽離,於是展現到觀眾面前的矛盾自然也就蒼白了很多。同志生與死的問題也就被簡單的還原為性與同志間真愛的隔離。

其實性與愛不能被粗暴的分離,但是具體到同志群體,這兩者的關係似乎總是那麼的涇渭分明。影片無非傳達出了這樣一個信號:愛遠比性來得長久與美麗。不過,現實生活卻遠比電影更為複雜和矛盾。同志真能如此簡單地找到真愛?性在同志愛中佔有幾分地位?愛在缺失法律認可和社會尊重的情況下能走多遠?這些問題顯然比這部電影更為發人深省。

不過,Ricky的境遇倒是提醒了我們。我國到底還有多少類似於Ricky的青年,他們到底存在怎樣一種認知的困境。不被人提及也就不會被人尊重,同志的污名也就一直會生長下去。鄙人一直期待我國影人能以一種更為關懷的鏡像語言去反映各個年齡段和階層的同志生活。通過一幅幅鮮明的人生百態,啟動大眾對於同志群體的全新認知和公正對待。

當然,每個人都需要一個烏托邦的寄託。無論是哀思抑或是希望。

舉報