電影訊息

電影評論更多影評

2011-05-26 08:58:45

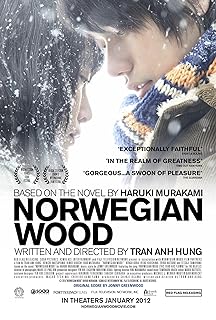

挪威的森林:村上春樹、陳英雄和1968

看罷越南導演陳英雄的[挪威的森林],一陣無名火湧上心頭,當即破口大罵「坑爹啊!你也有臉管這叫[挪威的森林]麼!」再去看看各方影評,像我一樣咆哮的人不在少數。其實這部片子期待了足足兩年,看片前還專門又買了新版的村上原著來讀。其實好書往往是有被拍成爛片的傳統的,最近看的一個例子是柬埔寨導演潘禮德改編瑪格麗特•杜拉斯的[抵擋太平洋的堤壩],兩相佐證,我對東南亞導演深感失望,同時也更加堅定地認為除非是那些「為電影而寫」的小說(以美國為甚,簡直就是為了讓好萊塢翻拍而寫的),能夠被拍攝成好電影的少之又少。至於村上春樹,從中文譯本來看,他並不是一個非常適合改編電影的作家(這一點還涉及近來對村上的中國主要譯者林少華的密集吐槽),這篇文章會就村上春樹小說的改編做一點探討,同時批判陳英雄的這一版不靠譜改編。

村上春樹,以及其小說的電影化

其實無論看片前的期待也罷,看片後的吐槽也罷,無非是作為村上讀者的一種反應,我尚未達到「村民」的境界,村上的書也就讀過十本。據村上的小說改編的電影有8種,除了[挪威的森林],還有大森一樹的[且聽風吟](1981),山川直人的[襲擊麵包店](1982)和[遇見百分之百的女孩](1983),野村惠一的[森之彼向之側](1988),Wolf Baschung的[再襲麵包店](1998),市川準的[托尼•瀑谷](2004),Robert Logevall的[神的孩子全跳舞](2007)。其中兩部「外國人」拍的電影沒有看過,名字和其他作品也都很陌生;野村惠一的電影倒是看過一部[小津之秋],屬於比較悶的藝術片,查了查資料發現他今年3月份剛剛去世,一生從影僅4部作品。在看過的幾部影片中,還是要數山川直人的兩部帶有實驗性短片最得村上原著的味道。這點小功課本身說明了兩個問題,其一,村上春樹1979年以中篇小說[且聽風吟]出道,成名作在1981年即已拍成影片,而此後三十年間,村上名作不斷,卻僅有這幾部在他的創作中並不那麼重要的小說被電影化,而且唯有[挪威的森林]是改編自村上的長篇小說,這表明改編村上(尤其是重要的長篇作品)並非易事。其二,這些影片中,按照常規電影手法拍攝的作品不如先鋒性的作品,村上迷人之處在於其文學語言,對話尚可拍成電影,而大段的心理描寫,以及他招牌性的精妙比喻,視覺化的可能性不是沒有,但是難度很大。一個特徵是在村上春樹的作品改編影片中,導演如果尊重原著,就不得不大段地使用旁白來引用原文(如[且聽風吟]),或者是使用旁白主導敘事(如山川直人的兩部短片)。[托尼•瀑谷]則試圖找到另一種方式,著力於村上文字的視覺化呈現,但反響平平。

所以改編村上是有風險的,讀者很容易不買帳。這也是村上的長篇作品遲遲未能電影化的重要原因。而從另一個方面看,如果單單從電影方面考量,村上作品無論情節或是人物,都不甚適合常規商業電影操作,因為他筆下的人物總是缺乏情感的強度,從不大悲大喜,生活在自己的一方天地間,在外人看來,往往是某種「怪人」(freak);但同時他們又具有異常豐富的內心,較高的文學藝術修養,表面不擅言辭而其實往往語出驚人。這樣的人物形象,把握不好了便被拍成「羞澀」,須知村上寫的並非是這一類已然定型的人物形象,他們不與人交流並非是缺乏能力或者缺乏慾望,而是他們缺乏需求,在現代社會,不(主動)與人交流,一樣可以過得很好。

這邊是村上小說的現代性重要特徵。在中國,村上成為小資經典,也成為被小清新們「禍害」的兩大作家之一(另一個是杜拉斯),恐怕這也是重要原因。而另一面,村上作品中的性描寫提供了一種「窺淫」的途徑,這也是《挪威的森林》而不是《世界盡頭和冷酷仙境》成為村上代表作的重要原因。此書1987年出版,首個大陸的中文譯本出版於1990年,題為《挪威的森林:告別處女世界》(譯者: 鍾宏傑、馬述禎,北方文藝出版社),從封面 看,就是一本徹頭徹尾的色情小說。此後林少華的譯本通行大陸,多次再版,也成為村上在中國最為暢銷的作品。「村民」們的閱讀大抵起源於這本小說,當然這裡還有個小資文化譜系及網際網路文化傳播的大坑可以跳,言而總之,《挪威的森林》更多地是從一本「黃書」逐漸成為經典,而對其的閱讀和討論中,那些「關鍵」的、提供巨大閱讀快感的性描寫大概只能自娛自樂,而可以放到檯面上的則是「村上藍調」,淡淡的憂傷什麼的,其間的話語建構過程很是豐富和複雜。

陳英雄以及[挪威的森林]

法籍越南導演陳英雄成名已久,[青木瓜之味]、[三輪車伕]都是名作,後者因為有梁朝偉和金獅獎,也成為國內影迷津津樂道的作品之一。與包東尼類似,他影片中呈現的是典型的東方主義化的越南,這便不多論述。而他的成名絕技則是電影中的「詩意剪輯」,如[三輪車伕]中「詩人」梁朝偉的獨白段落,這是在敘事時間之外,按照「詩電影」的邏輯剪輯,對心理時空的視覺化呈現,實際上這是一種很充分的「電影化」(cinematic)手法。對陳英雄的討論多集中在他的越南身份及影片呈現上,而自2000年[夏天的味道]之後,陳英雄沉寂數年,到2008年才有[伴雨行]問世。而此番改編[挪威的森林],據說也是村上親自選定他執導,結果……

對陳英雄版[挪威的森林]的批評意見,主要有兩種。其一是劇作上的完全失敗,影評人伯樵認為此片是「商業片的賣點,純愛片的題材,藝術片的剪輯,實驗片的音樂,東南亞長相的演員陣容,該有的丟了該丟的留的劇本改編……」,影片不僅大幅刪減了綠子、玲子、永澤和敢死隊的戲份,最關鍵的問題是刪去了小說裡的起承轉合,使得很多台詞缺乏上下文聯繫而顯得莫名其妙。在一些情節的處理上也是如此,如果沒有玲子和渡邊的兩次長談和多次信件來往,最後那場床戲看起來要多荒唐有多荒唐;沒有渡邊和綠子一次次交往中逐漸形成的情感,綠子看起來就是一個任性的小丫頭片子。同時,陳英雄把直子處理成一個典型的「瘋女人」,片中三次大聲咆哮,而且動不動就淚流滿面,拜託啊村上的人物最缺乏的就是情感強度,文本的邏輯根本不是這樣的啊……

另一種批評的意見主要集中在影片的情調上。不少觀眾認為此片把日本拍成了「潮乎乎的越南」,雖說直子生日,以及渡邊第一次探望直子的時候都是在下雨,但書中的渡邊第一次拜訪綠子的時候,兩人可是一起圍觀火災的,這一場在片中也成了雨景。結尾處玲子來訪,原著並未說明天氣,而片中當然地也拍成了雨景。實際上直子自殺是在夏天,玲子來訪則是在秋天,影片為了顯得緊湊把結尾挪到了前一年的冬天。如此,渡邊從宿舍搬出來租房子這一段的意義就變了……上面說的還是劇作的問題,其實相較而言,雨景顯然是更為麻煩的,陳英雄雖然不怕麻煩,但禁不住觀眾不領情。在這一點上,我倒是覺得陳英雄的不少處理還是不錯的,雨景和雪景(感覺很大程度上參考了[情書],而也有說法是岩井俊二的這部影片本就是由《挪威的森林》獲得的靈感)拍得都挺好,渡邊第一次看望直子時,以及渡邊療傷之旅(改成了冬天)場景中的陰天和大風,都是電影化程度較高的表現性元素,換言之是人物內心情緒的外化。在這一點上,攝影師李屏賓功不可沒。

就全片的視聽語言來看,運動鏡頭較多,室內的一些運動鏡頭頗顯調度功力,經常見到長跟拍和移動。渡邊初次到阿美寮的次日清晨和直子那場戲,更是一個長鏡到底,對走位和表演要求都很高。重頭戲療養院的場景,在選景和拍攝上都很講究,全景鏡頭中多是大片壓抑的綠色,或者大片刺目的白色積雪。剪輯中也能見到陳英雄的招牌「詩意剪輯」,基本集中在後半小時,渡邊得知直子死訊,以及渡邊療傷之旅兩段比較明顯,由較短的固定鏡頭剪輯而成,表達人物的心理。音樂上,前半部影片吉他為主,後半部則有大量絃樂——以我的觀點,村上作品改編的影片,音樂顯然應該用爵士樂啊……這一點不解釋,大森一樹的[且聽風吟]做的比較好。

意外遭遇的1968

我第一次讀《挪威的森林》還是1998年,那個時候還在上初中,剛上大學的時候又重讀了一次,這次再讀,赫然發現故事發生的時間是1968年,唔,全球學生運動風起雲湧的年代,村上的主人公渡邊並不關心政治,一派犬儒主義生活態度。但我發現,仍不能因此而將其視為一種去政治化的表達。全書主旨是悼亡,渡邊和直子要面對木月的自殺造成的巨大陰影,綠子則要面對父母的相繼去世,玲子面對的是自己音樂能力的一度喪失,當然渡邊還要面對直子的自殺。通過悼亡的過程,完成的則是療愈:雖然直子終於還是自殺,但渡邊和玲子在為直子唱了五十一首歌之後獲得了解脫,玲子重回社會,渡邊則對直子終於釋懷,從對直子諱莫如深,到終於決定去找綠子傾訴。這是一個典型的書寫1968的方式,毀滅式的自我悖反之後,主角終於還是要繼續活下去——但小說的結尾非常意味深長,綠子問:「你在哪兒」,渡邊忽然找不到自己的位置——這是1968之後深刻的迷茫和失落。村上在這裡的態度仍是曖昧的,雖然看上去小說是用渡邊犬儒式的個人經驗在消解歷史敘事,但實際上,這是一種對歷史傷痛的遭遇和療愈過程,無論是往事還是現實。

其實這才是村上一以貫之的主題。我不知道是什麼原因,陳英雄竟然在旁白之中漏掉,或者有意忽略了那句被村上反覆強調的「死並非生的對立面,而作為生的一部份永存。」村上筆下的人物,攜帶著歷史的傷痛與債務,繼續生存著。

或許小說中,1968並不那麼顯眼,少年時讀到這部小說,更是不會注意到這個年份的含義。但電影中,這個元素則是在開頭被著重強調了的。在這一點上,影像的力量使得這個歷史背景忽然顯影,村上在1987年,冷戰的最後時段,以回憶的方式書寫這部頗有些「私小說」性質的故事,自是有其用意;而陳英雄不惜力氣將這些場景一一拍來,在這個後革命的時代卻已經顯得有些突兀了。這也是本片終於沒有淪為一部純愛劇的原因。觀眾要看的,不過是一個通順的煽情故事;而讀者們所期待的,也就是規規矩矩地把原著的起承轉合拍出來,適當保留一些旁白,供他們回憶一下字句就行了。但是問題在於,即使影片拍出來的1968,不過是幾塊景片而已,根本沒有做更多的開掘。而更重要的是,有誰關心1968年發生了什麼呢?

本文載看電影午夜場2011年4月刊 舉報

評論