電影訊息

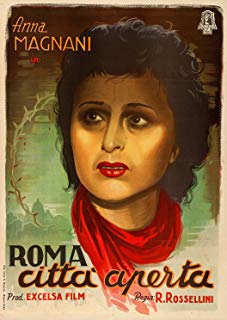

不設防城市--Open City [1945]

編劇: 塞吉歐阿米迪 費里尼 羅伯托羅塞里尼 Alberto Consiglio

演員: 艾多‧費布里茲

罗马,不设防的城市/罗马不设防/Rome,OpenCity

導演: 羅伯托羅塞里尼編劇: 塞吉歐阿米迪 費里尼 羅伯托羅塞里尼 Alberto Consiglio

演員: 艾多‧費布里茲

電影評論更多影評

2011-06-07 01:28:44

觀影筆記:歷史與神話的雙重奏

巴贊說過,《羅馬,不設防的城市》的問世開闢了螢幕上由來已久的現實主義與唯美主義彼此對立的新階段。不僅如此,後期的義大利新現實主義作品由於物質現實復原的機械照相式刻板手法越走越窄,成熟的創作美學成為一柄雙刃劍,而作為發軔之作的本片真實再現了義大利普通群眾的生活狀況與英勇鬥爭,同時極富生活的詩意,在神話與歷史的對立中實現了完美的結合,具有宣言書的歷史意義。

二戰接近尾聲時,義大利被綁在了德國戰車之上,為虎作倀,助紂為虐。當時充斥在義大利電影院裡的除了好萊塢大片以外,大部份都是墨索里尼政權控制下為法西斯歌功頌德的戰爭宣傳片,再就是少量白色電話片與書法派電影。前者以反映高雅的資產階級生活為主要內容,後者則躲進故紙堆致力於改編文學名著。

正是不滿足於這樣虛假做作的作風,進步的義大利電影工作者們提出「還我普通人」、「把攝影機扛到大街上」的口號,主張拍攝表現本民族生活、情感與才能的電影,「真實」成為電影作品主要內容上的追求與審美自覺。實景拍攝、自然光照、運動鏡頭、非職業演員等為後來巴讚的長鏡頭理論提供了物質支持。在《羅》中,除神父與皮娜外全部為非職業演員扮演。這些技法的意義在於不僅發揮了電影的照相本性,還挖掘了電影的時空潛力。電影藝術形式革命推動了義大利新現實主義在內容與思想上的深入。

展示細節是真實電影美學的重要表現手段。影片一開始便通過一系列豐富的細節展現出二戰後期人民生活的真實狀態。神父即將出門,德國士兵闖入,對神父掏出一枝槍,就在觀眾緊張之時峰迴路轉,士兵取出彈殼裡的介紹信,觀眾方知其是棄暗投明的勇士。這說明法西斯已經眾叛親離。而在搶麵包事件中,神父不得不放棄操守參與其中,警察也回歸普通生產者的身份,反映出失業、貧困、飢餓、疾病、死亡正嚴重威脅普通百姓的生存。

維斯康蒂認為,「新現實主義首先是一個內容問題。」評論家薩尼則說:「只有把新現實主義理解為一些藝術家表現義大利人民生活與精神面貌的一個總運動,才能真正明確新現實主義的含義。」這些電影雖然反映的是普通人的生活,卻揭示了千百萬義大利人民的共同經歷與集體經驗。

大英百科全書對於義大利新現實主義的題材作了具體分析,指出其主要表現了人類對於生存的四個基本問題的思考:

1,反對戰爭及入侵帶來的政治混亂;

2,反對飢餓;

3,反對貧困與失業造成的困境;

4,反對家庭解體和墮落。

對比好萊塢對於夢的描繪,義大利新現實主義強調不公平的社會結構以及扭曲的人際關係。新現實主義電影一般只提出問題而不給出解答,人們面臨的困境都未能得以擺脫。而對民族集體經驗的書寫,對幸福諾言的表達,對英雄形象的塑造使得《羅》在記錄歷史的同時帶有神話因素。

好萊塢在幾十年的發展中建立了一套成熟的敘事——意義生產機制,不露痕跡地把現代社會的尖銳矛盾簡約成可理解的二元對立形態,運用縫合體系等一系列的編碼機制(如對切鏡頭)虛幻消除矛盾對立來為我們的思想情感和行為提供同樣虛幻的出路,將現代社會的文化內涵融於神話的圓形封閉式結構中,因而使觀眾寄託著統一與平衡的令人欣慰的渺茫希望,具有了神話的性質。雖然這一夢幻性敘事機制一直受到現實主義人士的攻擊,但不可否認它建立在觀眾觀看心理的科學分析基礎之上,百年好萊塢長盛不衰也驗證了這一點。

司湯達說,藝術應給人們帶來幸福的諾言,應使人們看到美好生活的前景,在苦難的特殊年代固然需要使人保持清醒的現實主義精神,但給人幸福諾言同樣不可或缺。因此二戰前後及經濟危機時好萊塢電影能迅速佔領全球市場。《羅》的成功之處還在於並沒有排斥好萊塢的敘事方式和意義生產方式,其鮮明的傾向性仍然使得人們對未來充滿希望。在片尾,目睹神父被槍決的孩子們相互扶持,悲憤地走向遠方。 舉報

評論