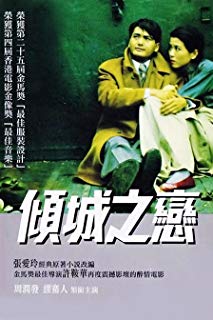

電影訊息

電影評論更多影評

2011-06-13 07:41:43

淪陷事小 嫁人事大

記得當時看過李安的《色戒》,再重溫張愛玲的原作,驚奇驚嘆的!李安真是把張愛玲那一萬多字琢磨透了,嚼碎了嚥下去,再一絲一絲吐出來,一個字都沒浪費,一絲氣息都沒讓它遊走。而且,張愛玲那些含蓄的,委婉的,欲說還休的,點到為止的,李安全吃透了。張愛玲話裡話外的那些意思,李安全明白。難怪尤應台女士也要讚嘆李安才是張愛玲的知音。較之電影《色戒》對原作把握的水準,許鞍華的《傾城之戀》,則太浪費張愛玲的筆墨了。

最近呢是因為在讀《小團圓》,人物紛至沓來,實在頭大,於是把書櫥頂層的一套《張愛玲文集》搬下來復習,再順便找點她的電影來看,就看到了《傾城之戀》。發哥那會兒還是小團臉,皮肉緊實,高挑身材,十足十的美男子嘛,這倒是抬舉范柳原了——「那范柳原雖然夠不上稱作美男子,粗枝大葉的,也有他的一種風神。」但據此說選發哥演范柳原,浪費了發哥的帥,倒的確是苛責了些。可是來看看白流蘇:「她的臉,從前是白得像瓷,現在由瓷變為玉——半透明的輕青的玉。下頷起初是圓的,近年來漸漸尖了,越顯得那小小的臉,小得可愛,臉龐原是相當的窄,可是眉心很寬。一雙嬌滴滴,滴滴嬌的清水眼。」流蘇呢,知道自己是美的,「『我懂得, 我懂得。』她安慰著他,然而她不由得想到了她自己的月光中的臉,那嬌脆的輪廓,眉與眼,美得不近情理,美得渺茫。」流蘇並非自戀,「柳原追了上去,笑道:『我告訴你為什麼你保得住你的美……』」「你看上去不像這世界上的人。你有許多小動作,有一種羅曼諦克的氣氛,很像唱京戲。」可是繆騫人,唉、唉、唉!許鞍華是不是為了突出那個「傾城」,故意讓兩個人的落差外化:一個風流倜儻的花花公子,一個一臉苦相的離婚女人——「一個大都市傾倒覆了。成千上萬的人死去,成千上萬的人痛苦著,」但成全了白流蘇?

如果單是選角錯誤,也罷了。小說中的那股子氣場,比如白流蘇那個遺老的大家族,柳原和流蘇兩人的心機、較量和鬥智。特別是白流蘇的心機。不是表達到位不到位的問題,甚至有些地方根本就是錯位的。白家,在小說中那也是「白公館」,三房、四房一大家子二十來口人,窮雖窮,也是個望族。白流蘇從香港回上海後,一大家子忙著在親戚間名為遮掩,實為傳播流蘇和柳原的「姦情」,就這點子事,都整整忙活了一秋天。電影中,只表現了哥嫂對流蘇的冷酷,而真正最讓流蘇寒心的,應該是白老太太。七小姐寶絡是庶出,白老太太怕被親戚議論她虧待沒娘的孩子,為寶絡和范柳原的相親,忙得是「鴉飛雀亂,人仰馬翻」,搜颳了全家的金珠細軟來裝扮寶絡。而對流蘇的處境,對流蘇的哭訴,一概避重就輕,話裡話外也都向著哥嫂。對徐太太張羅流蘇再嫁,家裡上上下下都當笑話的,白老太太也根本不放在心上。當初收留她,怕也是看在錢的份上,一旦錢被兒子糟蹋光了,女兒便赤裸裸成了娘心頭的恥辱,身上的負擔。也難怪流蘇要和柳原較勁,她要是抓不住這根稻草,浮上來,命運只會沉下去、沉下去,會很慘。

流蘇作陪妹妹去相親,搶盡妹妹的風頭。那夜回來,聽著兩個嫂子的咒罵,不僅非常鎮定,而且得意給了他們一點顏色瞧。對於妹妹,流蘇也不歉疚,因為她懂得女人的這點賤:一個女人如果得不到男人的愛,也得不到女人的尊重。她答應跟徐太太去香港,那是下定決心用前途作注打賭,狠下了心去的。范柳原只談情說愛不肯結婚,流蘇寧願回上海去受白眼冷眼流言惡言,也要扛著,因為「既然他沒有得到她,或許他有一天還會回到她這裡來,帶了較優的議和條件。」精颳得要死的女人,算盤打得不要太仔細。電影中只一味突出她的弱和被動,又由於繆騫人生得實在不美,把個故事弄得來,看著彆扭。唯有最後一個鏡頭,流蘇將蚊香一腳踢翻,笑吟吟地抱臂斜睨,那個仰角的角度,那個笑,將「流蘇離了婚再嫁,竟有這樣驚人的成就」那份得意,那份勝利,詮釋得有了那麼一點意思。

白流蘇一段心理活動,關於精神戀愛和肉體之愛的區別,挪移到了徐太太口中;張愛玲關於女人上男人當那番議論,嫁接到了四太太口中。徐鞍華肯定費了不少心思,但我總覺得技巧過於生硬簡單。

張愛玲筆下的女主角,總是多多少少有她自己的影子,否則白流蘇這樣一個沒讀過書的,沒落家族不受待見的離婚女人,一投身情場,嘴皮子那份俐落,總能劍指靶心的語言能力多少有些沒來由。她再有應付人的學識,睿智卻不是倚馬可待的東西,不像美貌可以天生。1944年話劇《傾城之戀》在上海上演後,張愛玲的姑姑張茂淵就曾杜撰過「流蘇的話」,內中有:「認識我的人應該知道,我哪裡有流蘇那樣的口才?她那些俏皮話我哪裡說得上來?」

港戰和香港淪陷對於張愛玲無疑有著劇烈的影響。《燼餘錄》記錄的便是她在戰時香港的所見所聞,她和港大同學在日軍炮火下及香港淪陷後的生活。《小團圓》中也有這樣一章。雖然「香港之戰予我的印象幾乎完全限於一些不相幹的事。」她對於她和同學們可恥的天真,自私與空虛,恬不知恥的愚蠢也不加遮飾,但她對戰時人內心的孤獨,無論是切身感受,還是對群體的觀察,都是敏銳的。比如:「缺乏工作與消遣的人們不得不提早結婚,但看香港報上挨挨擠擠的結婚廣告便知道了。」(《燼餘錄》)於是有了白流蘇。香港的淪陷,成全了她的結婚夢,挽救了她的人生。

淺水灣飯店,張愛玲也熟悉得很,港戰前她媽媽去新加坡在香港小住,就住的淺水灣飯店。

(請勿轉載) 舉報

評論