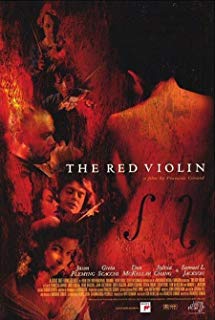

红色小提琴/红提琴/

![]() 7.7 / 29,109人

130分鐘 | France:140分鐘

7.7 / 29,109人

130分鐘 | France:140分鐘

編劇: Don McKellar and 佛朗科斯吉哈德

演員: 卡勒洛謝奇 Irene Grazioli Anita Laurenzi Tommaso Puntelli

2011-06-21 00:28:40

用音樂延續愛與生命——《紅色小提琴》電影音樂賞析

************這篇影評可能有雷************

沒有人會質疑,這是一部史詩級的電影。

弗朗索•吉拉德導演的這部電影,《紅色小提琴》,影片描述義大利克里蒙納一位制琴大師,他的妻子因難產過世,悲慟之餘他將妻子鮮血溶入提琴塗料中,造就了一把獨一無二,宛若幽靈附體的紅色小提琴。這把琴輾轉易手,曾被偷、搶、埋、燒、槍擊……流落世界各地,甚至飄洋過海到中國,最終小提琴作為愛的祝福由一位父親送給了他的孩子。

這把小提琴的誕生是出於一位父親對孩子的愛,是親手為他做的禮物,最終,紅提琴的歸宿也是一位父親把它作為禮物送給女兒。這樣一把紅色小提琴,流傳了三個世紀,飄洋五大洲,無數個國家。在每個時間每個地方都發生了一段故事,之間彷彿全然沒有關係。將這些相隔久遠的人事聯繫起來的,便是這把小提琴。但也不僅僅只有這把小提琴,還有影片音樂的主軸,被稱為「Anna’s Theme」的一段旋律。這段旋律是造琴師的妻子安娜時常哼起的一小段旋律。這是一段旋律優美,氣質深幽的的樂曲,古老而神秘。Anna’s Theme第一次出現是畫面從拍賣會現場轉到300多年前,小提琴誕生的地方,寧靜的光線下,安娜為腹中孩子吟唱的搖籃曲。就像是一道幕布,由此揭開了紅提琴如旋律般悽美哀怨而神秘的故事。在後面,每一次流轉,每一個故事中,當小提琴的身世被回憶或者塔羅牌的預言出現了應驗,以及影片最後莫里茲在猜測小提琴身上紅漆來歷的時候,都會在影片中出現這段悽美的Anna’s Theme。所以,在這部看似有些零散的電影中,串聯起整部電影,使其形散神不散的,不僅僅是那把紅色小提琴,還有貫穿至尾的的那段旋律,Anna’s Theme。如果說小提琴是自始至終的主角,那麼Anna’s Theme就是結構貫穿的音樂靈魂。

由Anna’s Theme拉開小提琴故事的序幕。當制琴師給妻子看自己為即將出生的孩子製作的小提琴,又一段音樂由絃樂在低音區緩緩奏出,音色低沉,似乎帶有某種悲劇和不安的色彩。接著安娜在清晨再次為孩子唱響起那首類似於搖籃曲的Anna’s Theme,旋律被她的呻吟打斷,立刻鐘聲響起,轉場,音樂即刻改變,預示著不詳的事情正在發生。當不幸降臨的時候——安娜和腹中的孩子死於難產,影片並沒有過多地渲染制琴師的悲傷,他將亡妻的鮮血溶入顏料中為提琴上漆,此時Anna’s Theme與畫面上大師刷漆時碰觸琴身的一霎那同時響起,隨著畫面上紅色小提琴的誕生,獨奏小提琴如泣如訴的旋律經過三次轉調達到高潮。音樂好像在敘說著制琴師悲痛的心情,同時音樂變得越來越激動。在一個高音之後,畫面轉到拍賣現場,紅色小提琴再次出場。

在第二段落里,紅色小提琴來到了維也納,一開場的修道院,伴隨著一首充滿歐洲巴洛克色彩的小提琴合奏曲,音樂風格很明顯與前面的音樂不同,觀眾立即被帶入到下一世紀的旅程中。巴洛克音樂時期的音樂生活多是與宗教密不可分的,紅提琴主題在這裡成為僧侶們獻給上帝的讚美歌,既在情理之中,也為音樂袁現提供了空間。巴洛克時期的音樂多趨向以一個樂思加以豐富變奏和裝飾,影片中的音樂在這裡開始發展,變型,《修道院》、《練習曲(卡斯帕的死)》、《卡斯帕的試演(維也那的旅途)》這幾段音樂中,重複的節奏,不斷的長音階,固定低音等等這些巴洛克時期的音樂特徵都得到充分的體現,彷彿巴赫、維瓦爾第的音樂作品又同盪在我們的耳邊 。這一段旅程中小提琴的主人是孤兒卡斯帕爾,他是個音樂天才。他是個可憐的孤兒,還患有心臟病。由於音樂天賦被修士們推薦給音樂大師喬治,喬治也發現這孩子果然是個天才,決定帶他參加皇室為尋找年輕音樂家而舉辦的比賽,開始刻苦訓練卡斯帕爾。片中有一段卡斯帕爾練習的場景,旋律隨著節拍而不斷加速,通過不斷加快的的節拍,反應出卡斯帕爾琴藝的成長。卡斯帕爾的琴聲始終伴隨著他脆弱的心跳,營造出一種不安的氣氛,給人不祥的預感。當音樂聲消失時,背景聲只是卡斯帕爾沉重混沌的心跳聲。而到了最後,卡斯帕爾優美超凡的小提琴聲還沒來及在皇室面前響起,越發響亮的心跳聲先響起,然後消失,與之一同消失的還有卡斯帕爾的生命。

第三部份是牛津樂章,故事背景由奧地利到了英國。一開場是吉普賽人穿越歐洲的旅行,呈現的是一段非常吉普賽音樂,作為情境轉換的引子,聽來非常即興、自由,極具鄉村民謠風格。這裡導演採用音樂蒙太奇的手法,富於動感的音樂配以不同的琴師和不同的景別,畫面的快速剪接,紅提琴幾經易手,翻山越嶺,輾轉過海,走入它的下一旅程——十九世紀的英國。在這一段里。,紅色小提琴到了作曲家兼小提琴演奏家波普手裡,在整個小提琴幾百年的故事中,只有波普用高超的琴技和激情將它的聲音發揮到極致。這一段的配樂中,緊緊與劇情的跌宕起伏相連。在後幾次觀看中,我一邊查找資料,一邊底下小窗口播放著電影,聽著音樂,我基本可以把畫面在我的腦子裡還原出來。這一段應該是什麼發生了,這一段應該是誰出場了。總言之,這一段音樂的敘事和烘托功能相當強烈明顯地表現了出來,聲畫非常和諧。

接下來就到了上海。這時中國正處於文革時期,祖國山河一片紅,到處充滿了對西方文化和音樂的憎惡。除了開頭交待小提琴是如何流落到中國的時候,背景音樂是小提琴,後來很長一段畫面,音樂是中國文化大革命時期國內人人必唱的「經典」歌曲《忠於革命忠於黨》,這一音樂第一次出現是作為畫內樂的形式,進行曲式配合畫面上的忠字舞,渲染出那時紛亂的社會背景。這段故事中紅色小提琴的主人項蓓,明白這個小提琴的存在也許會給她帶來危險,她把琴藏在地板下。當她小心翼翼地擦拭著小提琴上的塵土時,Anna’s Theme又出現了,但是只是隱隱約約地呈現。只呈現了短短的幾秒,音樂就被敲門聲打斷.項蓓慌忙把小提琴藏起來。在這裡,音樂悄然進入,隨著情節的發展又戛然而止,展現了電影配樂素材選擇的自由性。這個部份的音樂原則上仍以Anna’s Theme為主題,音色上則顯得較為壓抑與黑暗,同時還結合了一段紅衛兵的歌曲,點出獨特的時代背景。音樂再次出現是在周原同意保存小提琴,項蓓匆匆離開的時候,兩人開始互相的猜疑此時轉化為一種微妙的情感。還是《忠於革命忠於黨》的旋律,但是經過不同的演繹,顯然意境唯美深情了許多。音樂緩緩流出,速度比第一次放慢,柔美抒情的旋律,不再有豪情壯志,而充滿了暖意,此時音樂已經超越了語言,傳遞著一種心與心的交流。隨後背影吵雜的聲音漸起,預示轉場,這一幕的故事已到尾聲。

最後故事回到了現代,紅提琴到了加拿大。開始講述之前幾個故事中一直不斷閃回的拍賣的現場。這個部份的音樂,一方面呈現一種懸疑神秘的質感,描寫鑑定追查紅提琴,以及在拍賣會上偷天換日的過程,同時也將情緒悄悄帶回第一部份樂章中。影片最後莫里茲在猜測紅漆來歷的時候,影片中再次出現悽美的Anna’s Theme, 莫里茲默然的表情仿如聽見安娜的吟唱,聽懂音樂的涵義,也彷彿是寄予提琴中的安娜以無聲的回應。

這部影片中的音樂不止是一般的電影配樂,它直接參與了電影的表演。一方面,它是紅提琴的象徵,用它獨特的音符和旋律揭示藝術之美;另一方面,它還作為畫面的補充和延續,蘊藏著豐富的情感和深層的文化內涵。

從愛中而來,到愛中而去。人事更迭,旋律翻新,可是那用血與肉深藏於小提琴中的靈魂和愛意,從未離去。

一把紅色小提琴,它最大的價值不在於做工精巧,不在於久經輾轉,而在於它身上所依附的用音樂傳遞的愛與生命。這才是唯一可以與時間和烈火和死神抗衡而生生不息的東西。