電影訊息

電影評論更多影評

2011-06-27 01:08:32

跳吧,跳吧,找到自己的生命

(原文發於騰訊,http://ent.qq.com/a/20110626/000014.htm)

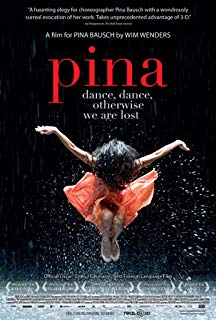

維姆·文德斯的《皮娜》無疑是此次上海國際電影節最熱門的電影,加映兩場,安排在最大的影廳,票依然能被早早搶購一空。一部藝術片,而且是藝術紀錄片能獲得如此青睞,卻是借用了時下商業片最熱門的3D噱頭,要知道因為3D提升了票價,導致去年整個歐盟地區在觀影人次減少情況下總票房依然拔至新高。然而,在技術的噱頭、抽象的現代舞、背離觀影習慣的零敘事、甚至片名所指的皮娜都幾乎在影像中缺席情形下,這樣一部藝術紀錄片,依然成為了新時代中極為奪目的藝術品,在一堆恐龍級固執的歐洲藝術電影大師中,文德斯幸運的率先找到藝術和技術共舞的那個步伐,從而脫穎而出,在盲目的3D潮流中鎮守住了藝術領地。我甚至想拿文德斯的《皮娜》與其心靈老友安東尼奧尼的《紅色沙漠》做比對,如果說後者是具備藝術意義的第一部彩色電影,那麼前者或許也是攜著藝術光芒的第一部3D電影。

3D,將螢幕變成劇場

推車傾倒了不那麼厚實的泥土,怪異的音色下,一場祭奠正在進行,信男善女踱步走向未知的力量。聲場激盪了起來,一位位女信徒舉著紅絲巾被從人群中拋了出來,睜著驚恐的雙眼望著作為觀眾的我們,一身黑袍的大祭司與我們站在一邊,作為祭品的女孩們在另一邊,她們一個個出列又一個個幸運的回到隊群中,終於,一個少女被選上了……這是斯特拉文斯基著名的舞劇《春之祭》,試圖以近代抽象而濃縮的密集聲響,去溝通遠古異教的神聖祭奠儀式。我從未真正理解過這個百年前首演時引起巨大騷動的巨作,直至這番親歷感十足的「觀影」。是的,只是觀影,文德斯就藉助現今而時髦的3D技術,將皮娜·鮑什精心闡釋的《春之祭》從劇場裡立體的一把抓到觀眾眼前,前景中的祭司被置於觀眾中來,再來一把就將中後方的舞者扯來作祭品。

百年前革命性的音樂,在36年前就已邂逅了現代舞大師皮娜·鮑什革命性的編舞方式,烏珀塔爾舞劇團版的《春之祭》在1975年首演時,就成為迄今為止最後一部從傳統意義上進行編舞的作品,標誌了戲劇手段的不斷極端化和逾越對傳統舞蹈的理解這一發展過程的結束點和轉折點,狹義上的德國表現性舞蹈隨之被帶有蒙太奇語言的烏珀塔爾概念代替。

電影《皮娜》選取了皮娜的三部作品《繆勒咖啡館》、《春之祭》和《月圓》,而後劇組又隨劇團演出,拍攝皮娜1978年創作的《交際場》。作為電影開頭的《春之祭》,還基本只是把3D攝影機當作台下的一個觀眾,全景式的凝視著舞台,而攝影機所捕捉《春之祭》演出現場竟也包括舞台下的一些觀眾,於是,奇觀來了,現實影院裡遲到或出門方便的觀眾,走入(出)了螢幕劇場裡的觀眾席,完成一次時空的穿越。文德斯當然不止是簡單架設台3D機器在那搞文獻記錄,他讓攝影師們也攜著機器成為舞者,一道成為捕捉台上人物每一個肢體細節和麵部表情的精靈,要知道,現代舞排演可不是輕易說「Cut」再來一遍的表演藝術,而是需要帶著情感能量一氣呵成的生命流,《黑天鵝》之所以牛逼,靠的也就是手持攝影極強的舞台參與和融入。攝影機,只有做到與舞台演員的這番共舞,才能將《春之祭》的異教獻禮悲壯感,攜著腳下競技場般的沙土,向影院觀眾撲來。

舞蹈空間,讓生命恣意生長

一把椅子疊加了另一把椅子,倒置的四隻腳上又摞上另一把椅子,一層接一層,直至人體站在椅上也不能企及的高度,舞者輕靈的從這些椅子危樓中鑽越過去,落在咖啡館地上的同伴那兒。這裡是孤獨靈魂扎堆的《繆勒咖啡館》,全景裡的男女開始著一場沒有言語的交換舞會,集體進退集體張弛,卻尋不到一絲溫馨和體貼。最具立體攝影經驗的Alain Derobe為文德斯的皮娜世界掌鏡,比《春之祭》更進很多步的貼近《繆勒咖啡館》裡的孤獨個體。就像椅子危樓脆弱的連接一般,咖啡廳裡的人際關係也脆弱不堪,男女兩個舞者成了兩把木然的椅子,被忙碌的第三者組接在一起,女人手臂環繞男人脖子,男人雙手托起女人蠻腰,「椅子」迅疾垮塌,又一遍扭起男女二人,又一遍垮塌,反反覆覆沒完沒了,直至台上的舞者體力徹底耗竭,生命卻依然沒找到溫度。

當然,皮娜的舞蹈世界有著多樣的寓意,以上關於人際關係的脆弱建築也只是筆者自我讀解。曾前後與皮娜合作的兩位舞台美術師Rolf Borzik(逝於1980年)和Peter Pabst,早已為烏珀塔爾舞劇團創造出簡約卻又讓人嘆而廣之的空間,方便了文德斯的拍攝操作。《春之祭》只是一把泥土,《繆勒咖啡館》是好幾把椅子,《滿月》則是一坨大石頭和一灣水,《交際場》又回到一排椅子。前三部都直接攝自烏珀塔爾舞劇團自家的劇場,《滿月》舞台上的一灣淺水讓舞者爆發出最強的生命力,痛苦的翻滾、決絕的從岩石上躍下、在水泊里瘋狂掙扎和潑打。對現代舞知之甚少的我甚至一度認為這門極度抽象的藝術離不開激烈的肢體表達,可到了文德斯劇組跟隨劇團演出的《交際場》段落,又體會到了肢體之外面部直接呈現的生命性,根據皮娜·鮑什早有的劇作角色安排,《交際場》的人物被相繼賦予烏珀塔爾舞劇團、65-80歲老人、14歲以上少年等三組人群。與皮娜合作近30年的服裝設計師Marion Cito,讓老人和少年身著同樣色彩的服裝,分別分場分時坐在舞台的一排長椅上,像弗拉門戈舞者一樣,一個個單獨站起,來一段或蹩腳或富創意的獨舞,或靜或動的,少年長成了老人,老人回眸了少年。文德斯在舞台劇的拍攝上雖不叫嚷「Cut」,但得益於電影媒介的可剪輯性,電影《皮娜》中的《交際場》得到了意蘊更清晰的蒙太奇呈現,一個紅衣少年站起好奇觀望世界,等他落座後已成為蒼白洞悉一切的老人。

尋找主題,你心中的皮娜

眾所周知,皮娜在文德斯影片開拍前的2009年6月就已撒手人寰。這幾乎讓一段1/4世紀的跨界承諾(文德斯1985年認識在《繆勒咖啡館》認識皮娜後就一直想合作)化為空談,也讓確信「只有在螢幕上打造出一個三維的立體空間,才讓我感到有信心再現出皮娜·鮑什的烏珀塔爾舞蹈劇場內的藝術」的文德斯一時手足無措。

然而《就是這樣》不也是在天王麥可·傑克遜去世後完成的紀錄片嗎?維姆·文德斯不也一樣在主角缺席的情形下完成過《尋找小津》嗎?再說,那些皮娜設計並監督的舞台作品早已完美而現成的擺在那兒,何不就此來場「尋找皮娜」呢?於是,文德斯回到了那個他讓人們最熟悉的主題——尋找——之上。《德州巴黎》里在沙漠裡流浪並意外撿回家庭的特拉維斯、《柏林蒼穹下》渴望人家滋味的天使丹密爾、《直至世界末日》里單純又迷茫的克萊爾……太多著名的影史形象,都是文德斯為了尋找母題創造出的經典;日本已故導演小津、時裝大師山本耀司、古巴的音樂老頭、走遍里斯本的錄音師……各類藝術家的創作脈絡,一直是文德斯以跨媒介樣式相互凝視而合作而出的紀錄片。也因文德斯的尋找,哈瓦那的拉丁爵士、葡萄牙的法多民歌,相繼成為了響徹諸如麗江、陽朔等小資旅遊聖地的聲音。那麼,在小眾群里聲名顯赫的皮娜·鮑什,註定也能因文德斯的尋找,而進入大眾視野。

因為將皮娜樹立成一個謎底,文德斯乾脆在電影中讓事關謎面的皮娜舞蹈影像都儘量少出現,他賴以解密的方式,除了烏珀塔爾舞劇團的成型作品,還有劇團的33名舞者悉數亮相,講述自己心中的皮娜,呈現方式是那些被舞蹈雕塑的沉靜漂亮臉孔配以動聽深沉的畫外音。此外,為了3D效果也為了皮娜精神,文德斯找來外景——工廠車間、城郊野外、懸空輕軌、花園玻璃屋等多個好看的烏珀塔爾市公共空間——並在這些外景之上,讓美術總監和服裝師們一起設計出匪夷所思的動人畫面。劇團演員從熟悉的劇場來到亞熟悉的公共空間,文德斯讓他們以肢體繼續著關於皮娜的解密工作,方式也是皮娜式的,要他們以即興自創舞蹈動作來回答著皮娜曾問起的那些問題,只不過在文德斯這兒,問題成了「你心中的皮娜是什麼樣的?」

答卷交來了,配著Thom Hanreich主創的現代性樂曲,有維多利亞式花園裡向西裝男子一次次放任傾倒的紅衣女子、有在工廠里背靠健碩男子亮出肌肉的亞裔姑娘、有在草地上一遍遍登上又放倒椅子的黑人少女、有玻璃房裡在艾斯梅拉達曲調中蜷縮成一團的楚楚印巴裔男子、有城市輕軌車廂里豎起長耳的男子邂逅上正欲咬死抱枕的姑娘、有十字路口飛揚的戀人、有山丘上迎著夕陽遠行的時裝隊列——那消失於太陽深處的費里尼馬戲團。這一切,都是皮娜·鮑什秘密的一部份,關於呼吸、關於生命、關於跳舞,由她的徒兒們告訴你。

至於,文德斯還在找尋皮娜的什麼?皮娜究竟該是怎樣一個人?一如導演的前述藝術片一樣,不會給你答案。然而,摘下3D眼鏡,隨Jun Miyake冰涼吟唱的《這兒和隨後》走出影院後,那舞台上的巨石、沙粒、椅子,以及烏珀塔爾市或未來或荒誕的空間,久久難以抹去,因為它們被賦予了舞者熱烈激盪而起的生命力。於是繼續找吧找吧,並且跟著皮娜·鮑什的低語:

「跳吧,跳吧,否則你將迷失。」

評論