電影訊息

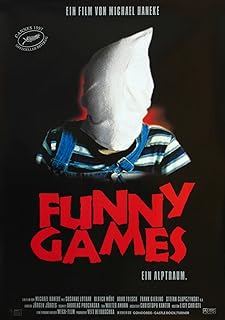

大快人心--Funny Games

編劇: 麥可漢內克

演員: Susanne Lothar 烏爾里希‧穆埃 Arno Frisch Frank Giering Stefan Clapczynski

趣味游戏/大快人心/你玩得起你玩唔起

導演: 麥可漢內克編劇: 麥可漢內克

演員: Susanne Lothar 烏爾里希‧穆埃 Arno Frisch Frank Giering Stefan Clapczynski

電影評論更多影評

2011-07-07 19:30:01

理解結構主義敘事學——以麥可•哈內克電影《趣味遊戲》(1997年版)為例

「我在此提出的主要是一種分析方法,我必須承認在尋找特殊性時我發現了普遍性,在希望理論為評論服務時我不由自主地讓評論為理論服務。這種自相矛盾是一切詩論,恐怕也是一切認識活動的自相矛盾……」

—— 熱拉爾•熱奈特

一

正如熱奈特在《敘事話語》中所說的,在希望理論為評論服務時我們會不由自主地讓評論為理論服務。可以說,正是在理論和評論的互動關係中,雙方才各自向前推進,共同發展。因此,本文的寫作不是單一的用理論去討論所要評論的具體藝術文本,而是在評論文本的同時也思考理論本身,從而通過一次批評實踐來更好的來理解理論的內涵和外延。

本文將分別以普羅普的「七種行動範疇」和「六個敘事單元」為主的敘事模型,格雷馬斯的意義矩陣以及羅蘭巴特在《S/Z》一書中提出的五種代碼為理論依據,以麥可•哈內克的電影《趣味遊戲》(1997年版)為具體實例來理解結構主義敘事學。

二

初看之下普羅普的七種「行動範疇」並不適合於對《趣味遊戲》的敘事分析。拋棄我們先入為主的認為麥可•哈內克的電影與俄羅斯民間童話故事相去甚遠這個觀念不說:「施惠者」、「公主」、「假英雄」這些概念使得我們很難在《趣味遊戲》中找到一一對應的形象。但是如果我們將這七種「行動範疇」的意義擴展到一種更適於當下理解的廣度上來,一種相對的對應和理解還是可以存在的。

「壞人」在影片《趣味遊戲》中顯然指的是保羅和湯姆,同時也代指當下這個大眾文化的時代或資本主義社會的某些弊端對人性造成的摧殘或迫害。

「施惠者」在本片中可以籠統的理解為「死者」,「被蒙蔽者」或「被閹割的形象」。「死者」可對應兒子去求救時已被殺害的鄰居弗列一家;「被蒙蔽者者」可對應勞伯一家,他們雖然有能力幫助,但從始至終都處於被矇騙的狀態;「被閹割的形象」指的是喬,他本應作為施惠者來幫助、拯救家庭,但在影片一開始他就被打斷了腿,成為了十足的「被閹割的形象」。由此可見,本片中「施惠者」處於一種臨界的消失狀態,本可以成為「施惠者」的形象都由於種種原因而沒有起到「施惠」的作用。

「幫手」在普羅普的概念中功能與「施惠者」略有不同,後者傾向於在一種「特殊時刻」所給予的援助。由於本片所有需要援救的情節點都可以理解為發生在需要救援的「特殊時刻」,因此「幫手」和「施惠者」在本片中可理解為功能大致相同,即「施惠者」即是「幫手」或者既沒有「施惠者」也沒有「幫手」。

「公主」在本片中處於缺失狀態。「公主」不僅是對立雙方所尋求的對象,其實更是他們內在動機的外化。但本片中導演刻意隱藏了保羅和湯姆作案的動機(但也正是因為這種隱藏使得本片具有一種更為強烈的諷刺意味)。

「派遣者」。如果非要在本片中找到一種形象作為「派遣者」,無疑影片人物所處的整個社會環境可以看作是一個大的「派遣者」。但顯然此處的「派遣者」不同於俄羅斯民間故事中的正面的「派遣者」,因為它是一種負面的,應該被批判的形象(此處很容易讓我們聯想到西方馬克思主義對於資本主義社會形態的種種批判與反思)。

「英雄」。本片中父親,母親和兒子都有機會充當「英雄」這一角色,但最終他們都成為了「受害者」。

「假英雄」是俄羅斯民間故事特有的一種形象,如果我們非要把保羅和湯姆理解為是一種「假英雄」,原因是他們的所作所為可能是另一個社會的「英雄式」的準則的話,顯然有生搬硬套的嫌疑。

在規定完人物形象之後,我們在來用普羅普的六個敘事單元來闡釋本片的故事。

單元一,準備:

準備單元的前三點在本片中並不具備。本片的準備階段從「壞人試圖刺探情報」和「壞人得到了一些情報」開始,湯姆以借雞蛋為由,成功打探到了「今天將不會有人拜訪喬一家」這一情報,並弄濕了喬的妻子的手機,從而實現了「壞人試圖欺騙受害人以控制他或他的所有物」這一功能,而當妻子和保羅去碼頭見鄰居勞伯一家時,妻子對真相的隱瞞又實現了「受害人上當違心助敵」這一功能。

單元二,糾紛:

在單元二中,「壞人傷害了家庭成員」體現在保羅打斷了父親的腿,「家庭成員需要或渴望某種東西」體現在喬一家人渴望脫離此種險境。而之後的英雄的出場在本片中並沒有體現。

單元三,轉移與單元四,對抗:

由於本片中「英雄」身份更多的只是「受害者」的形象,因此雖然每個人都有反抗,如兒子和母親逃跑求救,父親在家打電話報警,但所有反抗的嘗試最終都以失敗而告終。

單元五,歸來和單元六,接受:

此處的兩個單元在本片中並沒有一一對應,這是因為普羅普的模型所對應的故事大都是正義戰勝邪惡的大團圓結局,而本片結局顯然不能用「大團圓」來表述。

通過對普羅普敘事模型的借用我們發現,這種模型作為對俄羅斯民間故事的一種歸納和總結的產物,在套用其他文化語境中的故事的時候,自身的侷限性顯露無疑,其中重要的原因之一便是並不是所有的故事都以懲惡揚善為結局的大團圓模式,這也正說明了普羅普模型適用的是一種單一故事類型;但同時,它的部份適用也表明了不同時期,不同文化中的人們在編織故事的時候都會有相通的思維方式和表達意願,這或許是因為人之為人所固有的先天或先驗結構使然(類似於康德的先驗哲學或胡塞爾的先驗邏輯)。對於敘事學而言,普羅普的模型在揭示故事內涵的時候多少顯得有些力不從心和後知後覺,與此類似,我們認為茨維坦•托多洛夫的「平衡/破壞」模型和克羅德•布雷蒙的「枝型結構模型」與普羅普的模型一樣,都屬於「總結/闡釋性」敘事模型,它揭示故事類型的目的性大於闡釋具體故事內涵的目的性,而這個問題在格雷馬斯的意義矩陣中得到了相對的解決。(由於矩陣格式無法上傳,故省略。)

三

通過建立的這兩種「格雷馬斯意義矩陣」我們發現,影片當中的對立雙方其實只有兩組,即喬一家與保羅和湯姆的對立。矩陣一的建立所依據的是故事的外在的情節動作,矩陣二的建立依據的是人物動作的內在動機。不論是矩陣一還是矩陣二,不論是從外在的行為還是內在的動機,我們都會發現保羅和湯姆這兩個人物所體現出的十分複雜的人性特徵。一方面他們看起來是社會中有禮貌的年輕人,一方面他們又是正常社會成員都難以苟同的冷血殺手。

這兩組意義矩陣不僅讓我們了解了《趣味遊戲》的故事線索,更為重要的是,它讓我們理解了影片中所表現出的社會與人性的反思。不論是本雅明,馬爾庫塞還是弗洛姆等,這些西方馬克思主義學者都深刻的反思和批判了資本主義社會的種種弊端。如馬爾庫塞指出資本主義的「消費控制」把人變成了「單向度的人」,人需要的不再是它自己內在需要的,而是消費社會強迫人們覺得自己所需要的,使得人把這種「虛假的追求」當作「真正的追求」從而使人成為了畸形的,異化的人;此外,馬爾庫塞在吸收了佛洛依德關於生之本能與死之本能(攻擊本能)此消彼長的觀點後指出,正是資本主義社會對於人之愛慾的壓抑從而滋長了人的「攻擊性」。人的異化與滋長的攻擊性,這些不正是我們從保羅和湯姆身上所看到的嗎?在藝術的眾多功能之中,對於外在的社會的批判和反思無疑是其重要的一種,縱觀麥可•哈內克的電影,從「冰川三部曲」到《趣味遊戲》,從《狼族時代》到《鋼琴教師》,從《隱藏攝影機》再到《白絲帶》,麥可•哈內克始終都以一種冷峻的影像風格表達著自己對於人性被社會所異化等主題的強烈批判。

我們認為,格雷馬斯的意義矩陣的重要意義不在於去闡釋故事的外在線索,而是使得受眾能通過它去理解到故事表層背後所傳達出的深刻內涵,故與普羅普,茨維坦•托多洛夫和克羅德•布雷蒙的「總結/闡釋性」敘事模型不同,我們把它稱為「理解/闡釋性」敘事模型。

作為結構主義敘事模型的典型代表,格雷馬斯的意義矩陣顯然是用一種共時態的,普遍性的眼光去審視故事背後的深層結構。雖然這種受索緒爾和雅各布遜影響所產生的結構主義敘事學思想能切實解決很多問題,但在後結構主義或解構主義哲學家的眼裡這種用二元對立為標準建立起的結構模型顯然與世界的真相不相符,畢竟在解構主義者們看來,能指與所指之間並不是穩定的,而是一種離散或分延的關係。羅蘭•巴特在《S/Z》一書中所提出的五種文本代碼,可以說就敘事學是從結構主義走向後結構主義的一種體現。

四

首先,我們有必要重新探討和界定一下羅蘭•巴特五種代碼的具體用途,這是因為很多人對此都有不同的理解(我們在此不奢求能做出絕對符合羅蘭•巴特原意的解讀,這在絕對意義上顯然是不可能的事,並且用大量的時間對此進行考證也不是本文的原意,我們更注重的是這五種代碼對於解讀藝術作品的外在意義,而不是這五種符碼本身,但在相對的實用意義上對它進行重新理解對我們接下來的工作還是十分有必要的)。

「闡釋性代碼」(hermeneutic code)。羅蘭•巴特在《S/Z》中說道:「以不同方法表述問題、回答問題,以及形成或醞釀問題、或能延遲解答的種種機遇事件,諸如此功能的一切單位,我們稱之為闡釋符碼。」朱立元在《當代西方文藝理論》中指出,闡釋性符碼是包括所有以各種方式提出、回答問題及說明事件的單位。我們在來看羅蘭•巴特在分析《薩拉辛》時所具體舉的一個例子。《薩拉辛》片段16,17:「誰也不知道朗蒂家族來自哪個國家,或經營何種貿易,侵吞了什麼,干何等海盜行徑,還是繼承了什麼遺產,哪來這麼一筆估計好幾百萬的財富。」羅蘭•巴特認為這便是闡釋性代碼的兩個例子,它提出了朗蒂家族的原籍,財產來源等問題,而這些問題直到小說的末尾才得以解答。由此我們認為,「闡釋性代碼」的重要的特徵便是要提出問題,或者說設定懸念,至於解答與否則要依情況而定。

「情節性代碼」(proairetic code)。楊東在《文學理論》中指出,「情節性代碼」其功能在於引導讀者將細節納入各種行動序列,而每一個序列均可為之命名,以便讀者把握小說的情節構架。朱立元在《當代西方文藝理論》中指出,行動性代碼(即「情節性代碼」)指在文本中能夠合理地確立行動結果的序列。《薩拉辛》片段122和123寫道:「這時,一陣衣裙的窸窣作響,一個女人的輕微腳步聲打破了寧靜,年輕的瑪利亞尼娜走了進來……」羅蘭•巴特此時列出的「情節性代碼」是「進入」,並分為:「進入」:1:以聲響來預告;「進入」:2:進入本身。由此我們認為,「情節性代碼」一般是以序列的形式出現,並且主要是行動序列。

「意素代碼」或「語義素代碼」(semic code)。羅蘭•巴特在《S/Z》中寫道:「至於意素,只是將它們說明而已,也就是說,既不欲系之於某個人物,也不像在種種意素之間作出安排,好讓他們形成為純一的主題區;我們聽任其不穩定性,離散性,這使得它們成為塵屑的微粒,意義的不明不滅的微粒。」楊東在《文學理論》中指出,「意義性代碼」(「意素代碼」)是一種典型的所指,它通過語義的閃現提供有關人物和環境的資訊。《薩拉辛》片段4寫道:「愛麗舍-波旁宮鐘聲響起,午夜來臨。」羅拉•巴特認為,這句話道出了朗蒂家族落座在郊區私人豪宅的資訊,從而指向了「財富」這一所指,故此處的意素便是「財富」。

通過與「闡釋性代碼」,「情節性代碼」,以及接下來的「象徵性代碼」和「文化代碼」相對比我們發現,這五種代碼其實都是對藝術品中「能指—所指」關係的一種理解,更確切的說,這五種代碼其實全都是「所指」,只是功能略有不同。通過羅蘭•巴特對意素所下的定義中的「不穩定性」和「離散性」,我們將「意素代碼」理解為是除其他四種代碼之外的所指類型。

「象徵性代碼」(symbolic code)。朱立元在《當代西方文藝理論》中指出,「象徵性代碼」在文本中有規律的重複,是在文化的發展中形成的具有特定含義的意象模型。《薩拉辛》片段120,123,150等中,羅蘭•巴特指出都出現了「閹割」這一象徵,只是在象徵的具體表現上有所不同。此外,對於「象徵」一詞之意義也是眾說紛紜,故在此我們借用歌德對於「象徵」所作的理解,即認為「象徵」體現的是由個別到一般的轉化。這種「象徵」其實與以波德萊爾為代表的象徵派詩歌所傳達出的「象徵」極為貼近。由此我們在具體的運用中,將「象徵性代碼」理解為體現由個別向一般轉化的具有特定含義的意象模型。

「文化代碼」(cultural code)。羅蘭•巴特在《S/Z》中寫道:「文化代碼是對科學或智慧代碼的引用,我們指出這些代碼,僅僅點明其所引及的知識類型而已(如生物學、生理學、醫學、心理學、文學、歷史等等)。」楊東在《文學理論》中指出,「文化性代碼」為讀者提供了文本所涉及的各種文化知識背景。《薩拉辛》片段25寫道:「這神秘的家庭,有著拜倫詩歌的一切魅力……」羅蘭•巴特認為此處的「文化代碼」是「文學(拜倫)」。由此,我們認為「文化代碼」的一個重要特徵就是能夠引起人們的文化聯想。

下面我們以《趣味遊戲》為例,對每種代碼各舉一些例子,來看看這五種代碼在電影批評中的具體運用。

「闡釋性代碼」。1,影片剛開始,妻子問丈夫車內播放的歌劇的作者是誰,具體是哪一首,此處提出了問題,丈夫回答出了是韓爾德的歌劇,但是並沒有猜到具體是哪一首;2,在播放片頭字幕的時候,影片分別出現了一家三口的特寫,其中兒子看起來充滿了惶恐和不安,此處會讓觀眾對兒子的表情充滿疑問,隨後的他們的不幸遭遇對此處的特寫鏡頭做了對應、解答;3,當一家人初遇弗列一家的時候,妻子和丈夫都對弗列的莫名其妙的回答感到疑惑,於是妻子問丈夫弗列到底怎麼回事,此處提出了疑問,隨後影片對此進行了解答,原來弗列一家也遭遇了保羅和湯姆的折磨和殺戮;同時,妻子還問丈夫弗列身邊的兩個男孩是誰,此處提出了疑問,引出了本片的兩個反面人物;4當保羅打斷喬的腿之後,喬問他們,為什麼要這麼做,此處提出了本片一個非常重要的問題,即保羅和湯姆對喬一家進行折磨和殺戮的目的何在,但是這個問題直到影片最後都沒有給出正面的回答。

「情節性代碼」。1,猜謎,妻子讓丈夫猜歌劇的名字,保羅將高爾夫仍在地上讓喬猜這是什麼東西等;2,求救,片中兒子逃走去鄰居家求救,妻子逃走去鄰居家求救,丈夫用電話求救等;3,折磨,喬的腿被打斷,兒子的頭被捂在枕頭套里,妻子被捆綁起來等;4,殺戮,湯姆殺死喬的兒子,保羅殺死喬,保羅殺死喬的妻子等。

「意素代碼」。1,汽車,帆船,鄉間別墅指代喬一家的地位;2,片頭紅色的字幕和狂躁的音樂指代危險、反叛和不安的情緒;3;能讓時間倒流的遙控器代指遊戲性;4,保羅和湯姆代指正常社會秩序外的遊戲人物;5,影片開始時出現的歌劇,森林,陽光等代指資產階級「田園詩」般的生活假像。

「象徵性代碼」。1,高爾夫球棒,獵槍代指陽具,表明丈夫喬是一個被閹割的男性意象;2,電視及電視節目,象徵著外在的以傳媒和大眾文化為主導的真實世界;3,佈滿血跡的電視,象徵著外在社會對人可能的的危險性和可能對人造成的異化等。

「文化代碼」。1,影片開始出現的音樂代指歌劇;2,片頭音樂代指搖滾樂;3片頭的文字設計和音樂風格代指大眾文化或波普文化;4,保羅讓喬的妻子祈禱代指著基督教;5,保羅和湯姆的說話方式代指遊戲競猜類的電視節目等。

羅蘭•巴特一方面遵循結構主義的研究方法,對文本進行了系統的分析,另一方面他又拋棄了以共時性為原則的分析方式,反而強調一種歷時性的研究,從而不再追求一個文本中固定不變的深層結構。對《趣味遊戲》來說,我們不在像用普羅普或格雷馬斯的模型那樣去從總體上來概括出影片的情節或內涵,而是用通過用這五種代碼以一種散點的,碎片式的分析來對影片中所出現的具體意象做逐個解讀,從而讓我們用符號學的眼光理解了《趣味遊戲》中的許多影射,更加全面的理解了影片所要傳達出的意義。但是,以這種方法來解讀影片同樣也存在著許多的問題。比如,朱立元在《當代西方文藝理論》中提出,由於所有代碼都必然是文化的,所以「文化代碼」在這五種代碼中引起了頗多爭議。我們認為,同樣的問題還出現在「意素代碼」上。如果「意素」代碼具有「不穩定性」和「離散性」等特徵,我們是不是將其可以理解為「意素代碼」其實可以包含所有的其他四種代碼?這就涉及到了更為複雜的對概念內涵和外延開放性和封閉性的問題的研究。再如,按照德希達解構主義的觀點來看,能指和所指之間並不存在著一一對應的必然關係,也就是說能指與所指之間的整個意指過程是不穩定或不固定的,加之羅蘭•巴特這種解理解方式中存在的個人化解讀的因素,使得用這五種代碼來理解藝術作品多少也有點印象主義批評的味道。如此一來,羅蘭•巴特對這五種代碼之間的區分和界定就更像是一種「遊戲式」的界定,即我們之所以這樣界定概念是為了將它作為一種理解作品的手段,那麼這是不是就意味著我們還可以用全然不同的其他代碼來理解作品?想必羅蘭•巴特的這種理解藝術作品的方式與後現代強調對作品進行遊戲式的解讀不無關係。因此,我們將羅蘭•巴特的這種敘事模型稱之為「遊戲/闡釋性」模型。

五

通過對普羅普,格雷馬斯和羅蘭•巴特三種敘事模型的簡要分析,我們清楚的看到了結構主義敘事學從結構主義向後結構主義的發展過程,也理解了結構主義與後結構主義或解構主義在理解藝術乃至世界的不同思維方式和人文態度。對於《趣味遊戲》或者電影批評來說,三種不同的模型給了我們三種不同的思維向度以把握整個影片所展現出的外在敘事方式和內在故事內涵。敘事學作為一門年輕的學問,在對以小說為主的文學敘事和以故事片為主的電影敘事的研究中,發現了眾多敘事文本共同的或相似的深層敘事結構,從而幫助我們釐清了人們在講述故事時所常用的敘述方式;更為重要的是,它使得我們明白了究竟應該如何去講述一個故事,從而使得故事本身的移情作用更為強烈,以更好的引發一種廣義上的「卡塔西斯」效應。此外,我們不難發現,羅伯特•麥基在《故事》一書中所講述的好萊塢經典編劇法與茨維坦•托多洛夫的「平衡/破壞」模型和克羅德•布雷蒙的「枝型結構模型」其實極為相像,麥基所提倡的在編劇中製造鴻溝也正是為了破壞故事原有的內在平衡。由此可見經典敘事學模型對於影視編劇的重要意義之所在。

對於敘事結構的理解是以人為主體的理解,敘事結構的建立也是人對它的建立,那麼,作為建立主體的人在建立敘事結構的過程當中,必然要閱讀大量的故事文本,那在閱讀的過程中他們的腦海之中是不是就先入為主的有了一種「期待視野」或者「空白」?這樣就把結構主義敘事學和接受美學聯繫了起來;那我們腦海中「期待視野」或者「空白」的形成是不是因為我們主觀中意向性的連結作用所致?如此,我們又回到了胡塞爾的現象學之中;意象性之所以能夠存在,是不是因為在我們的先天或者先驗結構當中有能夠理解外在世界的先驗結構的存在?這樣我們就更進一步的退到了康德的先驗哲學之中……做如此單向式的邏輯推斷並不是要為了表現形上學般無窮後退的思維方式,而是為了說明:對任何一個問題的透徹理解,都必然會涉及許多與之相關的更為深刻的哲學問題的解答,只有如此,我們的理解才會達到一種相對層面意義上的平衡和完善。

評論