電影訊息

電影評論更多影評

2011-07-12 01:19:03

流水落花——從420廠到二十四城

【內容提要】本文以賈樟柯指導的電影《二十四城記》為中心,著重從音樂與時代(時代的音符)、中心與邊緣、涅槃與重生、消逝的一面等四個方面對於該影片的內容和表現形式進行了較為細緻的分析,強調了導演在本片中所表現出的對於小人物命運的關注及其具有的文化價值。同時,本文也試圖通過一種人類學的眼光來考察這部電影及其所反映的時代變遷。筆者認為:一種對於無語往昔的忠實的非先驗性的記錄,既是歷史學家的責任,也是人類學家的宿命。

【關鍵詞】420廠 二十四城 中心 邊緣 逝去的一面

第一部份:緒論與影片簡介

「二十四城芙蓉花,錦官自昔稱繁華」。 在這繁華的錦官城裡,生活著這樣一群人,他們曾經在這樣一個半封閉的環境裡生活了大半輩子。然而,現在,隨著一座名為「二十四城」的樓盤的拔地而起,這裡的一切都將改變。無論痛苦、無奈、眷念、感傷抑或興奮、喜悅,人們不得不離開這個地方,離開他們所熟悉的一草一木。從420廠到二十四城,時代的變遷是如此的迅速而神奇,然而,我們卻不應忘記了那些歷史車輪下默默承受的人們。

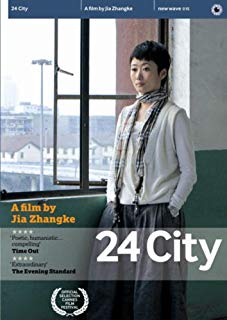

圖1:賈樟柯

賈樟柯導演指導的《二十四城記》,正是這樣一部影片。他以一種「偽紀錄片」的方式,通過非職業演員和職業演員交錯演出、真實和虛構交疊呈現的方式為我們展開了這樣一幅歷史的長卷。整個電影通過份段式的陳述,為我們講述了工人老何及其師傅、下崗工人侯麗君、退休女工大麗(呂麗萍飾演)、成發集團總經理辦公室副主任宋衛東(陳建斌飾演)、上海女工「標準件」顧敏紅(陳沖飾演)、成都電視台節目主持人趙剛以及420廠子弟——「買手」娜娜(趙濤飾演)等一系列與420廠息息相關卻又有著不同命運的人們的故事。 需要注意的是,這些人的故事更多的不是通過其在電影中的語言、動作來體現,而是以一種近似於訪談式的回憶被呈現在觀眾眼前的。這的確是一種類似於紀錄片的表現方式,然而,綜合這些人的陳述,我們發現整個影片仍然是有故事的:從420廠到二十四城的時代變遷,正是貫穿影片始終的一條紅線。無論是從50年代走來的大麗、60年代走來的侯麗君,還是70年代的顧敏紅、80年代的宋衛東,甚至90年代乃至新世紀的趙剛與娜娜,他們的成長,他們的喜悅與憂愁,都繞不開這條紅線,他們是這樣一場變遷的見證者、親歷者。賈樟柯將他們的故事記錄下來,而他們又將那個時代的故事珍藏在心底。

圖2:《二十四城記》海報

影片資訊:

出品:北京西河星匯數字娛樂技術有限公司、上海電影集團、上海電影製片廠、華潤(集團)有限公司

編劇:賈樟柯、翟永明

導演:賈樟柯

攝影指導:餘力為、王昱

錄音指導:張陽

美術:劉強

作曲:半野喜弘、林強

剪輯指導:林旭東、孔勁蕾

主演:陳沖、呂麗萍、趙濤、陳建斌

第二部份:時代的音符

初看這部影片,由於其情節的近乎缺失以及故事的繁雜,似乎有一種片段化與割裂的感覺,然而,如果我們細心體會,便會發現影片除卻剛才所提到的貫穿的紅線之外,還至少被兩種顯性符號串聯著。其一是影片中大量出現的古代或者現代詩句,其二便是那一曲曲人們耳熟能詳卻又包含著極為濃烈的時代特徵的歌曲。

影片剛開始不久,我們便聽到了420廠的工人們在合唱《歌唱祖國》。統一的節奏,統一的旋律,統一的步調,統一的藍色制服,一切視覺與聽覺的融匯都為我們展現出一種計劃經濟時代的深刻痕跡。這樣的音樂,似乎突然間就拉近了我們與420廠職工們的距離,也拉近了我們同那個計劃經濟時代的距離。終於,在《歌唱祖國》的歌聲緩緩停歇的時候,老何出現在了我們的眼前,開始為我們講述420廠初創時期的故事。

圖3:《二十四城記》坎城首映

進入影片中段,當宋衛東侃侃而談地回憶起兒時在420廠大院中的生活,回憶起70年代末80年代初那段青澀的愛情,尤其是當他談到一部給八十年代初的中國人留下深刻印象的日本電視劇《血疑》的時候,音樂再次響起。這一次,是《血疑》的主題曲,這樣一首來自異邦的歌曲,它那動人的旋律,曾經打動了當時無數的國人。然而,正如日語的歌詞所帶來的陌生感一樣,對於生活在八十年代初期的人們來說,改革開放之後的生活同樣是陌生而又新奇的,人們似乎還來不及褪下毛澤東時代的舊軍裝,就已經迫不及待的進入了一個五彩斑斕的新世界。改革,的確給絕大多數的中國人帶來了新的開始、新的喜悅,然而,對於宋衛東來說,改革意味著收入的下降、社會地位的隱性下降,甚至還帶來了一個更為直接的後果——失戀。然而,宋衛東卻依然對於新的生活滿懷著希望與憧憬,在《血疑》輕快而又略帶憂傷的旋律之中,我們和宋衛東一樣,陷入了深深的沉思。

接下來,就是上海姑娘顧敏紅的故事。天生麗質的她,在「崇高理想」的指引下,在住房緊張的催逼下,離開上海,來到成都這樣一座深處中國腹地的城市。初來之時,食堂人滿為患,大家聚集圍觀,她,成為了人們眼中的焦點,成為了工友們眼中的「標準件」(廠花)。小顧來到420廠的時候,正值1978年,這時,中國內地正上演一部當時的「青春偶像劇」——《小花》,於是,顧敏紅便得到了一個新外號——小花。然而,電影中的小花最終找到了哥哥,顧敏紅卻最終錯過了一次又一次機會,孑身一人,直到現在。當她在空闊的廚房中獨自倚靠,裊裊的蒸汽徐徐升起的時候,《妹妹找歌淚花流》的歌聲突然響起,之後,便是林黛玉《葬花詞》中名句——怪儂底事倍傷神,半為憐春半腦春。

隨後,在趙剛的那段故事裡,我們又聽到了齊秦的《外面的世界》,應該說,趙剛這一代人,正是走出去的一代。他們已經厭倦了那種重複單調的生活,他們想要體驗外面世界的精彩,而齊秦的這首歌,正是這樣一種精神最好的詮釋。

可以看到,在這部影片中,音樂不再只是情節的附庸,它本身便構成了一個序列,作為觀影者的我們,正是在這樣一段段音樂所帶來的共鳴中,從50年代走過60、70、80,來到九十年代和新的世紀。音樂的流行,從來都有其社會的底色(或者稱之為背景),一部音樂演變的歷史,同樣也是一部社會變遷、觀念變遷的歷史。

第三部份:從中心到邊緣

回顧新中國建國以來的歷史,我們不難認識到:在計劃經濟時代尤其是改革開放之前,工人(或者也可以被稱作工人階級)無論在其社會地位還是經濟地位上,都長期佔據著一種優勢。這一點,在420廠,有著十分明顯的體現。在接受賈樟柯的「採訪」時,大麗談到:「60年自然災害的時候,外面都吃不上飯,我們廠每個人每個月還供應三斤肉呢。那可不得了,發動機,上天的東西,馬虎不得。」 「記得我們以前發工資的時候,這銀行啊,都在我們廠門口設個點。廠門口還擺一個桌子,等著我們去存錢。75年那時候我,58塊錢,我存30塊錢,除了家裡的用啊,還給瀋陽老家寄點錢。我妹妹在農村,孩子多,我就把我那個穿舊的衣服都寄給她,(完了)她就改改給孩子們穿。那我工作的時候不是發手套嗎,工作服啊,工作手套什麼的,就那手套我都不捨得扔,就攢起來,攢多了寄給我妹妹,我妹妹把它洗乾淨了,把那線給它拆下來,纏好了,給我的那個——那些外甥們織——線衣線褲。」 可以說,這個時候,相對於那些生活在農村的人們來說,甚至相對於生活在都市中的其他社會群體而言,大麗們的生活是較為寬裕的。除卻自己的吃穿用度之外,還可以有一些存款,還能夠接濟親友,這足以證明:當時工人們雖然也稱不上富裕,但至少與同時代的人們相比,其經濟實力與社會地位是有一定優勢的。尤其是像420廠這樣的軍工企業,國家投入的資金力度和保障措施自是強力,60年自然災害的時候,每人每月三斤肉,這對於當時的中國人來說,幾乎是不可想像的。除了大麗的例子,在宋衛東的故事中,我們也能夠感到當時他們的一種優越感。宋衛東談到:「這個420廠它整個它就是——比較大、完整,它相對來說就像一個獨立的(這麼個)世界。……我們廠子有這個電影院、游泳池,夏天——夏天我們廠子自己還生產汽水呢。家家戶戶拿著暖瓶去打那汽水——喝。所以它牛,還是有它的道理的……」

然而,隨著改革開放的浪潮,隨著越戰結束後軍需產品需求量的大幅度下降,420廠面臨著危機,或者說得更廣泛一些,中國的國營企業面臨著危機。國企的工人們面臨著政治地位和經濟地位雙重下降的局面:一方面,過去工農兵的特殊領導地位發生了變化,知識階層重新受到尊重,下海經商成為了人們的新選擇;另一方面,由於國營經濟自身存在的體制方面的諸多缺陷,大部份國企出現了較為嚴重的虧損,在過去這些虧損都是由國家承擔的,而現在虧損的直接後果卻是工人收入的停滯不前、下降甚至是失業的危險。可以看到,這樣一個工人群體在短短的十餘年的時間內被迅速的邊緣化(政治、經濟兩個層面都是如此)。這一邊緣化的歷程,我們同樣可以在本片中看到十分明顯的例子。

在後來的一段談話中,我們看到:大麗與其在農村的妹妹一家的生活似乎發生了某種程度的倒置。大麗頗為無奈的談到:「今年呢,我妹妹她那小兒子給我寄來五百塊錢,後來我就給她打電話,哎呀我說你幹啥,寄錢幹啥呀?你這是幹啥呀?完了我妹妹說,我們知道你廠里困難。我那個妹妹的小兒子在農村啊,就弄個小賣部,還有兩個活錢兒……」 俗語有云:「三十年河東,三十年河西」,過去經常接濟農村里妹妹一家的大麗現在卻反過來成為了被接濟的對象,這樣的倒置的確意味深長,也著實反映出以大麗為代表的工人階層地位上的變化。

除了大麗,侯麗君的故事也讓我們深刻的感受到了這一點。在空無一人的公交車裡,侯麗君講述了她回家探親以及後來下崗的故事。所謂「散夥飯」的那一幕,給我們留下了深刻的印象。掩淚裝歡,正如同侯麗君自己概括的那樣,這時候的她們充滿了無奈與徬徨。四十多歲,長期生活在計劃經濟體制之下的女工們突然被拋出了體制之外,遊走在成都的人才市場間卻又無法找到適合自己的工作,這樣的無奈,這樣的心酸,的確讓人動容。侯麗君,正是這樣一群人們的代表,他們在就有的體制中失去了位置,卻又在新的體制中難以找到歸宿,她們沒有宋衛東那樣的實力與適應力來完成一場蛻變,卻依舊默默的承受著市場轉軌帶來的一切。然而,畢竟生活還是要向前發展的。漸漸的,從侯麗君的談話中,我們似乎感到她已經漸漸適應了現在的生活,並且找到了一些適合自己的事情,正如她自己所說:「有事做,老得慢一點。」

第四部份:涅槃與重生

圖4:華潤二十四城想像圖

「沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。」 社會時代的發展永遠不會因為個人的失意而停下它前進的腳步。420廠——這座擁有著上萬名職工和數十年歷史的老廠正經歷著一場蛻變,或者說正經歷著涅槃與重生。舊有的廠區正在一點一點的被拆除,一座代表城市新風貌的高檔樓盤——華潤二十四城拔地而起,這就是一個城市的新陳代謝,這就是一個社會的時代脈搏。

在給趙剛介紹二十四城樓盤時,售樓小姐專門介紹了該樓盤所保留的一片420廠原廠房的舊址。從模型圖上,我們可以看到,在新的高樓「森林」面前,這些老舊的廠房實在是顯得有些不夠協調,它們成為了過去時代的記憶,成為了420廠為這裡留下的最後一抹痕跡。

圖5:成都春熙路

影片中多次出現的大門意象可以說是有一個十分典型的例子。在影片的初始,我們看到的是熙熙攘攘的上班的人群,似乎整個420廠廠區雖然正經歷著由計劃經濟向市場經濟轉軌的陣痛,卻依舊是飽含生機的。然而,隨著華潤公司收購計劃的展開以及拆遷工作的開始,420廠的大門漸漸的失去了往日的熱鬧。工廠已經悄然間向新都轉移了,留下的只有空闊的大門和寥寥數人佇立在門口。終於,隨著一群工人的到來,「成發集團」的牌子一夜之間變成了「華潤二十四城」,這一歷史變遷的過程在大門這個特殊的意象中得到了高度的濃縮。當「成發集團」四個大字徐徐落下的時候,我們深刻的感到:一個時代結束了!

舊的廠房被一間間拆除,老的機器被一車車運走。感物傷懷,這些舊物的離去定然會令人們感到唏噓不已,這部影片,的確飽含著對於這一切舊夢的深深懷念。然而《二十四城》絕非僅僅是一部懷念過去的電影,我們從這樣的一部影片中仍然能夠感到一種新生力量的偉大。420廠的年輕一代們——宋衛東、趙剛、姍姍,他們的故事並沒有結束,甚至可以說才剛剛開始。這是新的輪迴、這是420廠新生命的開始。

第五部份:消逝的一面

如果電影僅僅是為我們展現420廠的涅槃與新生的話,那麼它是不會具備如此震撼人心的力量的。該部電影的成功之處,正在於賈樟柯沒有將人物隱藏在這樣的一種宏大敘事裡,而是讓他們凸顯出來,並將他們作為故事的真正主角。

看罷影片,我們不能不說賈樟柯在這部動人心魄的電影中體現了十分鮮明的人類學取向。他將更多的筆墨投注在了420廠的普通員工們的身上,在他們這裡,宏大的歷史變遷只是底色,更多的是柴米油鹽醬醋茶的家長里短。從中心到邊緣,從幻滅到重生,他們的命運緊緊地與420廠聯繫在了一起。然而,由於個人性格特點的不同以及時代的懸殊,他們的命運又是如此的不同。導演在這裡並沒有為我們設定一種預先的價值取向,他所做的只是呈現,呈現這些小人物的一幕幕悲喜交加,呈現他們的愛、他們的恨、他們的喜、他們的悲。

可以看到,在影片的敘述結構中,這些人物的命運主要是通過與採訪者之間的對話方式層層揭開的。此外,作者還利用了畫外資料介入以及詩歌、音樂、行為藝術的方式。應該說,這樣一種取向與我們人類學研究所進行的田野調查有著很多相似之處,在一種互動式的對話過程中,被採訪者的言行被記錄下來,我們正是從他們的隻言片語中開始了解420廠從50年代慢慢走來的那一段段歷程和發生在其背後的那一個個小人物的故事。

從《小武》、《站台》到《世界》、《三峽好人》,賈樟柯始終在關注著小人物們的命運。或許,他們並不完美,甚至有些醜陋 ,但他們作為一個鮮活的生命個體,同樣需要我們的關注與尊重。當今的時代,文化多元性與文化相對論已經得到廣泛的認同,在這樣一種時代語境之下,我們不應該僅僅看到主流,看到那些處在時代風口浪尖之上的人們,也同樣應該去關注那些處在邊緣或者正在滑向邊緣,甚至是幾乎為時代所遺棄的人們。也許,我們不能阻止無語往昔的逝去,但我們仍需盡己所能,記錄下那些有價值或者「無價值」的東西。正如同影片中萬夏的詩句一般:「成都,僅你逝去的一切,已經足以使我榮耀一生。」

第六部份:結語

從420廠到二十四城,賈樟柯的《二十四城記》通過幾個相對獨立而又互有聯繫的人物的介紹為我們從不同側面展示了這樣一幅歷史變遷的圖景,難能可貴的是,在這樣的時代變遷之中,導演深刻的注意到了歷史車輪碾壓之下近乎失語的人們。從中心到邊緣,他們一路走來,卻依然在苦苦追尋。從涅槃到重生,420廠一路走來,卻飽含著歷史的滄桑與無奈。南唐李後主有詞云:「流水落花春去也,天上人間。」 流水已去,無法回返;飛花已落,無從再生。我們所能做的只能是記錄,記錄下這落花流水的一瞬,記錄下在這土地上默默死去、默默永生的人們。

這,是史家的責任,也是人類學家的宿命!

舉報

評論