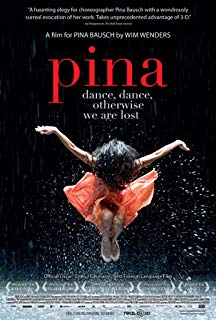

電影訊息

電影評論更多影評

2011-07-22 20:11:16

舞舞舞:肉身的輕盈,靈魂的舞蹈

紀錄片創作者如王兵,可以對著一個老人拍上幾小時,再有赫爾佐格,他會還原真實情境,親自上陣。而在文德斯這邊,如果對《皮娜》了解無多,光是那一系列舞蹈作品,電影確實會製造不小的理解障礙。誠實的說,在觀看《皮娜》之前,我對現代舞蹈了解無多。相反,我對文德斯及其作品的了解要遠多於皮娜。這就製造了一種無奈,觀影時不可避免地出現了矛盾分裂。到底是應該關注電影技巧,還是感受舞蹈本身?看完《皮娜》至今,這個問題始終困擾了我。

之所以選擇3D方式去呈現,文德斯的用意很簡單,那就是製造接近身臨其境的現場感,裡頭可以包括劇場、露天舞台以及天然外景。如果只是針對第一項,那很多人會特別困惑。既然只是要製造一個螢幕上的「劇場」,那麼,文德斯為何不直接號召大家去劇院,去支持皮娜的劇團。好在,《皮娜》里出現了更為複雜的環境場地,這是再精緻的舞台設計也無法做到的,3D也算得償所願。

皮娜的愛情與傷痛

除了朋友同事的訪談,電影主要由皮娜的舞蹈創作組成。按照年份順序,《皮娜》挑選了開場的《春之祭》,一片泥土,一塊紅布,上面是一群袒露的舞者,他們表達著自己的歡喜、驚恐和脆弱;中間的《穆勒咖啡館》,阿莫多瓦的《對她說》已經有過展示,椅子、轉門、嗜睡的女兒、瘦骨嶙峋的皮娜;結尾的《月圓》,獨舞、巨大的岩石、大雨從天而降,感情澎湃。片中,這三部作品得到了充分展示,另外還有穿插《交際場》、《呼吸》等眾多作品片段,幾乎可以說令人眼花繚亂。

很難去描述這些作品的情感核心,因為即便有一大段文字介紹,你也需要通過現場觀看,讓自己和演員、作品達成溝通,進行情感的互動。況且,由於現代舞蹈的特性,皮娜的舞蹈劇場顯然不會去表現一個家喻戶曉得童話故事。他們的主人公是抽象的男人和女人,是廣義的人類群體。在我看來,多數皮娜的舞蹈都包含了Love and Bruises,愛與傷,由男女愛情所引發的痛苦。那可以是憂傷,是不眠,是絕望的抽搐,比如《穆勒咖啡館》。然後還有暴力、歡喜以及幽默,由於現代舞蹈追求靈與肉的結合,即舞者最好能完全忠於自己的感受,表現靈魂裡的東西。所以,當肢體動作變得激烈,皮娜又加入了重複,相同的人物、重複的行為,進而製造出震撼的效果,引導或者強迫舞者和觀眾一同思考。

《春之祭》的不安,《穆勒咖啡館》的傷感,《交際場》的紛亂和怪現狀,再到壓軸狂歡的《月圓》,電影截取了舞蹈的精華部份,在短時間內,追求最大化的衝擊。如果對皮娜有所了解,那麼它會是一場盛宴。如果一無所知,那也沒關係,正如人與人之間的邂逅,其實都是偶然與巧合。你可以去試著理解皮娜,感受舞蹈。皮娜相信舞蹈的力量是來自靈魂,而不是要多高超的技藝。劇團里固然有俊男美女,但更多的是接近於普通人,並沒有定下一個萬中選一的高標準。藉助新老兩版本的《交際場》,我們能更好地理解皮娜眼中的舞蹈。她推出一個老人版,舞者的年紀都在五六十歲,然後是一個青春版,舞者的年齡大約在十四五歲。皮娜對他們沒什麼特別要求,只需要一定的舞蹈基礎,然後就可以登台表演了。這的確製造了一種感覺,人人都可以跳舞,可以表演上佳的舞蹈作品。

皮娜的舞蹈觀念還表現在舞檯布景上,她很少會中規中矩,舞台總是破碎的,被某種加入的東西所打破。像《春之祭》的泥土、《穆勒咖啡館》裡的凌亂桌椅、《月圓》裡的水和岩石。這些外部因素會讓觀眾感到新奇,進而產生詭異的體驗,他們好像進入了另外一個真即時空。

除了巡迴演出,皮娜暴露在公眾視線面前的機會並不多。這也是很多人的疑問,為何在《皮娜》里,反而不大看得著皮娜。一方面這與她個人習好有關,很多人都不清楚她的私人生活,就好像,她的生活就應該全部是舞蹈一樣。舞蹈是她最好的愛人,其他都退居其次。另一方面,從不被接受到擁有一塊陣地,現代舞蹈經歷了一條坎坷之路,皮娜也曾遭遇過咒罵和口水。過往經歷也讓皮娜更潛心於創作,去追去完美和自我超越。

文德斯的如影隨形

影片一上來就單刀直入,沒有追憶生平,更沒有刻意去交代創作動機。皮娜出現在了巨大海報上,她好像消失不見了。於是,文德斯開始尋找皮娜,就像《尋找小津》。如果一一去闡釋皮娜作品的主題動機,那麼文德斯估計要拍上十幾個小時。而關於皮娜舞蹈作品的純粹紀錄,先前也早已有過。文德斯做的就是一次集中展示,面向了解和不了解皮娜的觀眾,展示她的舞蹈魅力。只不過,他把對象框在了與皮娜有緊密聯繫的人身上。

在《尋找小津》時代,除了受訪人,文德斯還描繪了一幅有趣的東京畫。影片保持了他在路上旅行的體驗,充滿了東方風情。而在《皮娜》,這一部份生活內容被抽去,公路旅行被引為舞蹈靈魂的遊蕩,就像一言難盡的現代舞蹈。可能考慮觀眾對劇場的束縛有所顧忌,皮娜的舞者還出現在了城市街景當中,此外還有樹林、草地和高山。他們穿越了山山水水,略顯抽象。

時間永遠是一個微妙的東西,就像它帶走了皮娜。當許多人感動於街頭舞者的旁若無物,面對時間的流逝,其實在《愛麗絲城市漫遊記》時代,伍珀塔爾標誌的懸空列車就已經出現在文德斯的鏡頭裡。閃光燈亮起的剎那,文德斯也暴露了他的攝影愛好。每一張照片的背後,它到底有著什麼故事——就像在皮娜的黑白照片和簡單影像背後,她到底去了哪裡。

在《皮娜》里,裡頭並沒有普通人去追憶皮娜。來自劇團的敘述者性別不同,膚色、語言也不同。他們安靜地坐著,讓文德斯擺拍,特寫鏡頭捕捉到了他們的表情變化,然後畫外音響起。文德斯選擇這樣的表達方式,意思很明白。舞蹈無國界,舞者也不需要言語。這些人無懼大特寫,沒有對話旁白,他們只需要肢體說話,用肢體的能量來證明舞蹈的價值意義。舞蹈可以存在於靈魂之間,作為連通生者與逝者的精神紐帶。至於信念和能量源自何處,那顯然只能是皮娜,她就在他們彼此之間。追憶起與皮娜在一起的時光,皮娜好像就在他們身邊。

與受訪人的簡單言語相比,他們的作品更具說服力。在電影裡,文德斯選擇用皮娜的舞蹈作品去表現皮娜本人,而不是死板的自傳譜寫。這一次,舞者是對著攝影機表演,或者也可以說,攝影機解放了舞者。畢竟與人眼相比,攝影機有著更為驚人的表現力,比如看得更遠,可以定格,可以倒放。在《皮娜》里,很多時候,攝影機就跟著舞者,流暢地移動著。也有演員衝著鏡頭跑來,這就是一覽無遺的展示。我們可以把文德斯的鏡頭理念理解為影子,依附在了演員的形體身上。

3D技術的余慮

如果把3D想像為嶄新的技術,那其實是大錯特錯。3D技術早在幾十年前就問世了,有些劣質的恐怖片最喜歡玩這一套。玩的還就是一個分層,人物在前面,背景在後面。如果文德斯只打算進行現代舞蹈的掃盲,那麼2D的《皮娜》一樣可以做到,就像在電腦上看預告片那樣。有些人就更加直接,《皮娜》的所有精華就在預告片裡頭,而在電影裡,它被分割為碎片,有意去製造所謂的張力和表現力。

《皮娜》用3D拍攝再造了舞台,舞台有如構建在觀眾眼前。要知道在劇場裡,演員的肢體表現是重心,而在電影裡,表情也可以捕捉得到。這在劇場裡用肉眼就做不到,除非是多媒體互動呈現。跟話劇、舞台劇等形式一樣,舞蹈也是面對觀眾的舞台藝術,它只敞開一面。然而《皮娜》打破了這個概念,攝影機也可以跑到舞台上面去,貼到演員身邊,靈活自如。

在打破空間概念上,3D技術的作用發揮得淋漓盡致。舞台之外有露天的人造舞台,另外還有自然舞台,沒有任何的擺設。儘管在舞台搭設、道具使用以及舞蹈編排上,文德斯的作用為零。他只需要對素材進行刪減,然後尋找到了自己最擅長的發揮空間,那裡有城市的街頭一角,還有不時出現的列車。當三部份內容交互呈現,觀眾可以進一步感受到3D鏡頭下的舞蹈魅力。

但無論3D技術再怎麼逼真,摘去眼鏡,觀眾看到的還是疊影。如果要選擇最適合的方式去感受皮娜的舞蹈,那觀眾為何不回到劇場裡頭。進電影院去感受舞蹈的魅力,這聽起來始終是個荒謬的推論,與打開電視看電影等行為無異。換句話說,《皮娜》所有的優點都是來自現代舞蹈,文德斯的作用不大。在鏡頭後面,文德斯選擇了隱藏自己,讓皮娜的作品去說明皮娜。看它是什麼,她就是什麼。

如此看來,《皮娜》就好像不再是純粹的電影,我堅信電影可以接著拍上幾小時,也可以分成短片,放在藝術場館裡循環放映。可能皮娜走得有些意外,對文德斯的創作造成了不小影響。如果皮娜還在,可以想見電影會呈現另一種形式。我們沒有看到文德斯對《皮娜》發表什麼看法,至少不如他對小津的好奇和思索。造成這種局面可能有一點原因,電影開拍沒多久,皮娜就去世了。這部電影的初衷發生了改變,變成了眾人悼念追憶的形式,而不是一名優秀的作者,他經過時間沉澱,尋找到了最合適的方式去表現紀錄。

好在對我來說,《皮娜》可以是失重,可以是狂歡,可以是演員透過身體傳達出來的喜悅和憂傷,也可以是力量乃至是形體美本身。至於擁有優雅氣質的皮娜本人,電影好像有意去迴避,所以,看得見她或者看不見她,她的舞蹈又是什麼,這其實並不重要。重要的是,你有沒有感受到不一樣的舞蹈力量,感受到皮娜的舞蹈靈魂。【城市畫報 283期 http://www.douban.com/group/topic/20966511/】

評論