電影訊息

電影評論更多影評

2011-07-22 23:35:50

轉載:困困《「垃圾片教宗」變成了「百老匯之王」》

62歲的約翰·沃特斯依然會怪怪地說:「真想不明白,為什麼大人一到夏天就要去海灘。」這個拍了30多年電影的老頭導演雖然精瘦、半禿,留撮一字胡,可他一瞪起圓眼睛就像個一生下來就變老的嬰兒。他的電影總是以家鄉巴的摩爾(又叫「世界髮型之都」)的小青年為主角:好孩子莊重虛偽,壞孩子怪誕反叛,最後壞孩子取得了勝利。以他的年紀,怎麼說也該熬成個伯格曼,可他吸引的都是些離經叛道的人、怪胎、顛三倒四的邊緣份子、很酷的傢伙和對一切感到內疚的失敗者,他只能在地下電影屆領受「最高尚的劣品製造商」美譽。可是這一年多忽然湧起了約翰·沃特斯懷舊浪潮,他1988年的《髮膠》被重拍,1990年的《哭泣阿飛》要被搬上百老匯舞台,他那壞透了的反諷和同性戀特有的深刻的敏感得到前所未有的讚美。好像在那個正在變長的名單上又列取了一條:切·格瓦拉被印上了T恤,喬伊·雷蒙有了條以他名字命名的街道:「垃圾片教宗」變成了「百老匯之王」。

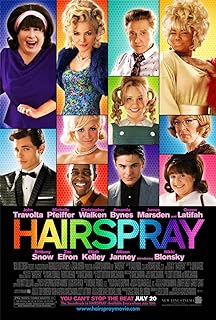

看2007年新版《髮膠》時,老覺得這是部不合時宜的電影:一個胖姑娘整天不想上學,只想參加巴的摩爾的「超級女生」——柯尼•科林斯電視秀,之間隱含了平等對待黑人兄弟,鼓勵胖子走出家門等等。這些對抗都是老生常談,又淹沒在太甜美的歌舞和太明媚的色彩中。唯一的興奮是,我看到了約翰·沃特斯。開場「早安,巴的摩爾」的歌聲里,突然冒出一鬼祟老頭,哆哆嗦嗦當街解開了大衣扣,那是他,客串了個暴露狂。這部得了授權的重拍片,尖銳哪兒去了?荒誕哪兒去了?也許1988年的那部是有語境的,是約翰·沃特斯的少年回憶:1960年代初期,傑克和傑姬還在白宮裡,學生組織還在醞釀憤怒,民權運動正在小火慢燉,巴的摩爾雲集了像他那樣被黑人靈魂佔據身體的白人少年。當時約翰·沃特斯已經公開同性戀身份,被猛烈歧視,自卑釀成了才華,反抗用荒誕取代,不是僅僅小露一臉,而是個人氣質貫穿始終,出爐的就是冷酷、粗魯卻又艷麗的老版《髮膠》。

也許怨不得重拍版,誰又學得來約翰·沃特斯的邪行勁兒呢。他的成名作《粉紅火烈鳥》有「世界上最污穢的電影」之稱,一幫怪胎競爭「世界上最污穢的人」稱號,他們把鮮肉藏在陰道里,像嚼口香糖一樣吃狗屎,壓在公雞身上做愛……還有《女人的煩惱》,一個想當名模的胖女人,她殺了一串人,吃了好些眉毛刷,在蹦床上狂舞,被電椅電死了。即使最受主流關注的《哭泣阿飛》,也是把小青年強尼·戴普打扮成蹩腳貓王,在監獄裡又唱又跳。可隨著時間的推移,約翰·沃特斯抽象化了,那些一提他就要嘔吐的正派人突然轉變了口風:《粉紅火烈鳥》被當成「美國喜劇電影經典」在紐約現代藝術博物館收藏。《女人的煩惱》是在權威面前昂首闊步的自由主義戰士。《哭泣阿飛》,那是強尼·戴普的福音,他頂著怪誕的背頭和陰邪的表情一路跑過《剪刀手愛德華》和《理髮師陶德》,所有強尼·戴普的粉絲都該面朝西方,向約翰·沃特斯磕頭。

有人問約翰·沃特斯,你是不特懷念那個邪惡大爆發的青年時代。他說:「我從不認為那是更好的時代,或是更壞的時代。我最不想回憶的就是性解放。你不能想像每天人們回到家都和不同的人做愛,可他們就是這麼幹的!在城裡有家叫『小豬崽』的酒吧,那裡亂得要命,同性戀,直男,異裝癖,酒吧在郊外,人們都得走回家,就在途中的墓地上就地野合。當我去紐約的某間酒吧,總在想,幸好那些日子再也不會重現,它毀掉了我們,毀掉了一切,難道你懷念那些日子?」他出生在一個天主教家庭,深愛自己的父母,也忘不了帶給他們的羞辱:他們的小兒子,身體一定被一個女巫佔據,因為跳下流舞被「天主教青年會」開除,磕███和大聲朗讀弗羅伊德的變態心理學理論而在高中被當成個怪胎,剛考上紐約大學就以吸毒被勒令退學。他們哪能想到,這個討人嫌會拍出驚世駭俗的電影,那個整天廝混在兒子臥室裡的鄰家男孩哈里斯·格倫-米爾斯丹,會成為1970-1980年代最怪誕的電影明星。這個從約翰·沃特斯臥房裡爬出來的小子,後來取藝名「迪文」,電影導演的「繆斯」,大部份電影的「女主角」。當迪文演個男人時,他很平庸,找到兒時玩伴後他煥發了詭異的光彩,或者說,他們互相映照。因此約翰·沃特斯還被和喬治·盧卡斯相提並論,因為他們拍的都是銀河系以外的物種,前者是尤達大師,後者是迪文。1988年迪文死在睡夢裡,約翰·沃特斯也不再是個四處借錢拍電影的窮小子,他能拉來大投資,他也漸漸老了,他後期的電影裡再也沒有手淫、狗屎或者毒品,沒有5、60年代的矯揉造作,只剩艷麗和甜美,他還如人所願地瞧不上了現如今:「你如果因為主流接受了我的幽默而感到震驚,那就該多看看電視,那上面的一切都比我幹的事情粗俗得多。」

百老匯版《哭泣阿飛》還沒上演,已經引發了一連串沒人能回答的疑問:被主流招安的約翰·沃特斯,是否還算是「反叛年代不懷好意的老爸」?為什麼這個號稱「不尋求任何社會補償價值」導演會被拔高成個圖騰?那些猛烈抨擊偶像制度的傢伙怎麼總在這個年頭被奉為偶像?約翰·沃特斯一言不發,這個比鬼還機靈的老頭迅速領悟了名流之道:就像湯姆·伍爾夫永遠穿白色,安娜·溫特總戴著大墨鏡,約翰·沃特斯敞開了那個像電影一樣刻意、俗麗的私生活大門。他家裡到處是假的玩意兒,假花,假食物,假藥片,假貓,躺在臥室裡瞪著驚恐眼睛的假嬰兒。他還有一個假的妻子,一個叫蘇珊的中年婦女,拍電影時她就客串個小角色,沒事兒時接接電話打掃房間,一有記者前來採訪,他就用慘白的雙手抱住蘇珊的肩膀,用怪聲怪氣的腔調向那些早就知道他是個同性戀的記者說:「介紹一下,這是我的妻子。」 他最近一次雜誌硬照是躺在自家大床上,懷裡攬著那個嚇人的嬰兒,穿亮粉色套裝,與寶藍色的名字拼寫「JOHN」形成比《髮膠》還艷麗的色彩,據說他就保持著這種姿態說:「人生最重要的不是拍出了什麼電影,而是哈哈一笑。」

評論