電影訊息

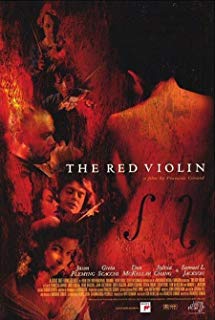

紅色小提琴--The Red Violin

編劇: Don McKellar and 佛朗科斯吉哈德

演員: 卡勒洛謝奇 Irene Grazioli Anita Laurenzi Tommaso Puntelli

红色小提琴/红提琴/

![]() 7.7 / 29,109人

130分鐘 | France:140分鐘

7.7 / 29,109人

130分鐘 | France:140分鐘

編劇: Don McKellar and 佛朗科斯吉哈德

演員: 卡勒洛謝奇 Irene Grazioli Anita Laurenzi Tommaso Puntelli

電影評論更多影評

2011-07-28 04:53:31

純粹不是那麼容易

Amati被譽為世界三大名琴之一,尼古拉·阿瑪蒂製造,另兩大名琴則出自尼古拉的兩個徒弟之手斯特拉地瓦利和瓜奈利。

本片即是通過阿瑪蒂製造的一把紅色小提琴展開來敘述的故事,故事梗概不再累述,之前一篇評論已經把電影的脈絡描述的很清晰了。

在這裡我想從電影音樂的角度和影片拍攝手法兩個方面簡單的陳述一下自己的觀點。

在電影音樂方面最出彩的莫過於第二張牌翻出後那個天才孤兒所給大家展示的音樂片段,而其後第三張牌的英國音樂演奏家波普為大家帶來的即興則稍顯遜色,後面這段電影內容更多的摻雜了情慾,當然情感在音樂的創作和演奏中是必不可少的,《樂記》"凡音之起,由人心生也。人心之動,物使之然也。感於物而動,故形於聲。但顯然不及孤兒蒼白的臉頰,若有所思的眼神,以及上下翻騰靈巧無比的指尖奏出的無可挑剔的樂聲帶給人的視聽享受。這讓我想起了很多和音樂有關的電影,《放牛班的春天》的天籟般得童聲合唱,《狂戀大提琴》的孤獨的大提琴獨奏。節拍器(我需要進一步琢磨當時的節拍器的原理及裝置細節)越來越快,孤兒的樂聲也在漸快,快的不急不躁,急中有緩,快中有松。而這個演員無疑是成功的,這個孩子必定會拉琴的,而且拉得相當好,聽這段音樂,讓夏日的我屏住呼吸,樂聲停了,孤兒的心臟彷彿停止跳動,我也彷彿忘記了呼吸,直到他在試奏會上暈倒……我知道這張牌翻開時就意味著他的不幸,或許也是他的幸福。只是孤兒如土,琴未入,想必他在天堂也會寂寞吧。

影片拍攝手法上第一紅提琴是從始至終出現在影片裡,不用說也是貫穿全文的一個線索,但另外一個在拍賣會的現場,反覆幾次出現,以幾個人物為主角進行了不同角度的拍攝,意義在於哪裡?其實我覺得琴的工藝本身值得傳承,但最為重要的是放在懂琴愛琴的人手中,樂器是放在演奏家的手裡才是它最重要的意義之一。這把紅提琴經過了幾個世紀幾個國家的流浪,命運多舛,但最終得到一個好的歸宿。我想拍賣會現場的反覆,每一個細節(再轉到該拍紅提琴時門掩了一下後才開,我知道有文章裡面),都是為最後它的歸宿的高潮做鋪墊。

最後我想說,當幾個世紀前amati用著妻子的血裹遍它的全身,那靜靜渲染的一刻,我在想,有些人註定是為這些而生的,命運也好,主觀也罷。有些人有些事,就是那麼的純粹,只因為這個世界必須有純粹的人和事,哪怕預示著疾病死亡背叛流浪,也義無反顧,不是你,就是我。

上豆瓣一年了,我不算一顆純粹的豆子,一直也不敢寫樂評,書評和影評,怕寫不好,但是總歸今天寫了一點點東西。

總是想著硬裡的唱片至少半個t了,琴至少彈得多麼好了,那幾本朋友送我的書至少琢磨透了,才敢給別人講,因為真怕半瓶子晃蕩,這是做學問的大忌。

是時候做點什麼了。

評論