電影訊息

電影評論更多影評

2011-08-07 20:36:15

一場穿越的盛宴

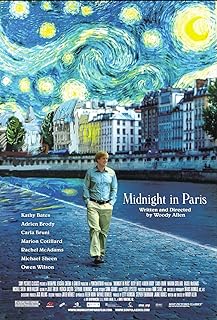

兩個月前誰也不曾料到,這部《午夜巴黎》(Midnight in Paris)會成為伍迪·艾倫一生中最賣座的影片。從5月份坎城電影節首映至今,影片取得165萬人次的票房,這個成績在法國來說並不驚奇,罕見的是在他的老家,《午夜巴黎》也獲得了「空前」的勝利。4500萬美元的票房,是同系列的上一部作品《午夜巴塞隆納》的兩倍,超過了幾十年前的代表作《曼哈頓》和《安妮霍爾》,也刷新了個人最賣座的紀錄(1986年的《漢娜姐妹》)。

《午夜巴黎》在美國的熱賣,已不僅僅是艾倫一個人的事情了,對於關係微妙的法美兩國來說,這部承載了大量菁英理想和思維方式影片,更像是對一種文化的傳播現象。在一些巴黎人眼中,伍迪·艾倫的「巴黎」依然是美國人眼中的巴黎,所有的印象都是先入為主的,服從於人所熟知的隨筆和回憶錄的,甚至是有些主觀的「陳詞濫調」的。但艾倫的確是傳遞出了巴黎在所謂「爵士年代」的風情,這份美,若換做一個法國導演,就少了那種旁觀者的距離感和審慎魅力。「法國文化已死」是前些年《時代》週刊拋出的梭鏢,扎到了法國人的痛處,可是骨子裡,今天的美國中產階級還是嚮往著「巴黎夢」。哪怕這是一幅脫離現實的印象派繪畫,是海明威筆下「流動的盛宴」的殘缺倒影,是另一部奇幻的《開羅紫玫瑰》,也足以讓吉爾這樣的美國小文青神魂顛倒,在橋上謙卑地另覓方向。

票房當然離不開索尼娛樂在北美的成功營銷,從以紐約和洛杉磯為腹地的點映,到後來鋪展到全美1038家影院,許多從未放過艾倫作品的影院,這次也都為「巴黎」留出空間。影評人的口碑也的確推動了六七月份的上座率,「打敗暑期大片」成了媒體的罕見褒詞。至於明年的奧斯卡,反正他早就不在乎了。和前面的「倫敦三部曲」相比,《午夜巴黎》少了些黑色,多了些懷舊。當然這種知識分子的懷舊多少有些賣弄的味道,需要足夠的文藝儲備才能引發共鳴,會心一笑。可以感覺得出,影片中身為編劇的吉爾,對於同去巴黎的女友和岳父母是心存「不屑」的,伍迪·艾倫又趁機嘲諷了當代美國人的膚淺。但當吉爾置身於海明威、菲茲傑拉德、達利、布努埃爾和艾略特這類「偉人」面前時,他又不得不小心翼翼地藏拙。可以說吉爾就是艾倫本人的青年化身,他穿越到1920年代,不過是想回到自己的創作初期,重尋勇氣和自信。午夜下的熱情粉絲,滿心是陶醉的情懷,倨恭之間還有一點點自嘲。吉爾就像是個穿越夢境的灰姑娘,只有坐上午夜的老爺車才能點亮自身的光彩。當那些二十世紀名人粉墨登場時,他們也不過是燈紅酒綠中的同齡人,觀眾們可以在影片中切身體會,文青也是最普通的孤獨者,需要同類的相互認可。在自負的吉爾看來,當代的評論家如保羅,根本不夠格;一旦到了海明威面前他又變得自謙和萌動,這種微妙的心態在《午夜巴黎》中隨處可見,不經意間用艾倫式的妙語點評出來,「笑果」自然是好萊塢大片永遠達不到的。

「巴黎印象」原本是用濫了的標籤,艾倫只用了開頭一組「明信片」鏡頭,就勾勒了出來。背景音樂的貼切,甚至超過了法國電影。至於在今天的巴黎,「文化氣質」還剩幾何,伍迪·艾倫不置可否。「導遊」卡拉·布呂尼的拘謹,她那句「愛兩個人」台詞的稚嫩,絲毫解不了小布爾喬亞的惑。科斯托爾和歌迪亞的表演實在是太過搶眼,海明威的「霸氣外露」正好襯托出了威爾遜的唯唯諾諾。他更需要阿德里亞娜這樣的女人,柔情、聰慧、性感,能同莫迪利亞尼、畢卡索一起為之傾倒,吉爾恨不得多穿越幾次,從「爵士年代」到「美好時代」,甚至是更為奢華的路易十四時期,體驗生命的無限可能性。毫無疑問,《午夜巴黎》是一部專屬於知識分子的電影,它巧妙地剖開了他們的靈魂,再裝入到幻想的軀殼裡,扔到巴黎小巷去遊蕩,能賣的如此票房,完全就是撿到皮夾子了。

Luc,2011年7月

評論