2011-08-20 20:11:17

<譯>內傷——佩德羅·阿莫多瓦談《吾棲之膚 》(出自《電影手冊》)

************這篇影評可能有雷************

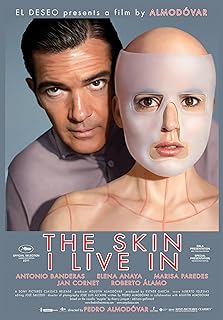

內傷——佩德羅·阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)談《吾棲之膚 》(La piel que habito)

原文: 電影手冊(Cahiers du Cinéma) 2011年7-8月刊 N°669

採訪者:伊莎貝拉·茲赫比(Isabelle Zribi)

譯者:黃燦燦 (法國)

翻譯文章發表在cinephilia網站: http://cinephilia.net/archives/9555

1.你是如何從改編蒂埃里戎蓋(Thierry Jonquet)的小說《狼蛛》(Mygale)開始,構思這部影片的結構的?

「在我改編一部小說時,我只會讀它一到兩遍,不會更多,因為改編是需要自由的。至於這部電影,我並沒有照搬原作小說的結構,而是設計了一種我特有的敘事方式。小說的敘事是不斷在神秘的現在時和一些過去片斷的插入之間交替,但我們並不太清楚那些過去的片斷與哪些內容相對應。在這本書中最令我感興趣的是:醫生的復仇,我希望深化表現它,使之更真實可信。

我如同在講述一個童話:「從前有個故事發生在在古城多雷托,在一間鄉村房子裡…」 電影就這樣開始了:先是一個表現多雷托城的全景鏡頭,然後在這座城裡有一座房子,房子裡的窗邊有一個女人,她擺出一些神秘的姿態:她在做瑜珈。接著我們看到另一個女人將準備好的早餐放到升降傳輸梯里。第三個出場的人物是外科醫生羅伯特(Robert Ledgard, 安東尼奧·班德拉斯飾)。囚俘、做飯的女人、醫生,三個人物之間的關係從開端看來似乎並沒什麼張力,觀眾會對此感到驚訝。至少我想像會。陰謀便始於這缺失的張力:這即是我對開端的主張。

在老虎男的段落,敘述發生了轉折,因為醫生必須對囚俘的處境做出一個抉擇。這選擇同時也明確了其他人物的命運。到這兒為止,還是線性敘事,但當醫生與囚俘薇拉(Vera,埃琳納·安娜亞飾)共度第一夜時,他們頭靠著頭睡覺,思緒彷彿彼此傳遞,於是我們閃回到從前,來看看人物們究竟是如何走到這裡的。敘事分成了兩部份,是他和她分別的回憶。觀眾洞曉了人們的遭際之後,敘事又重回主線。這一轉折的時刻發生在影片的中間段落,給人感覺好像切割成了兩塊兒。」

2.在敘述中,有三個元素:復仇,一段愛情故事的可能性,一個死去的女人附著重生於另一人物的記憶。但對這三者的處理並不均等,不如說你編排了一種精巧的失衡。

「復仇的情節是我創作這個劇本的起點,這就像是一段外科醫生的託詞。而且在我的故事中,復仇其實沒有任何意義,因為強姦並沒有真的發生。但對於醫生羅伯特而言,強姦行為被藉以證明社會審視以及權利審判的存在。影片真正的主題並非復仇,而是權力的濫用。就如片中根本沒有發生強姦,外科醫生對年輕男子的犯罪行徑是不公正的。這也正是一些國家和政府常做的事情,為犯下暴力罪行找出一大堆藉口。對皮膚再生的研究比復仇之於醫生的意義重大得多,在他看來為達到研究目的摧毀另一個人的生命是完全合理的。但是他給了囚俘一張自己摯愛的亡妻的臉。這時我有了一個契機加入閃回講述他與妻子的愛情。但我更傾向於只呈現一種通過他的眼神和表情憶及過去的方式。最終一切關於他的前妻、家庭的故事都消失了。在他眼前的是一張嶄新創造物的臉,並非他亡妻生命的延續者,是一個原本有著自己人生的,卻被他親手毀掉重塑的人。

電影中傳達這個資訊的場景是當醫生看到老虎男強姦薇拉的時候。他想起自己的前妻曾跟這個男人發生過關係,此時他想把他倆一起殺了。但當他走進房間,他先將槍瞄準在薇拉身上,然後他遲疑了一下,最終改變主意選擇只殺掉老虎男一個人。

就在這一刻,他愛上了這個新的造物,這個用眼神向他乞求:「不要殺我,讓我活下來,我會奉獻一切你想要的。」的女人。他慾望的新對像是薇拉。復仇的理智消失了,前妻也消失了,這段新的愛情故事佔據了它們的位置。對我而言最關鍵的是,所有再現於影片中的過去都是用於表述,一切醫生走過的路都是為了讓他抵達此處,為了愛上他的造物。這份始料未及的愛戀令他變得仁慈,甚至變得像個孩子一般易於操控。影片的最後,真正的倖存者薇拉重回故土,她擁有的是不屬於自己的美麗皮囊,但她重新變回了威桑特(Vicente)。我想表達的即是,科學不是入口,靈魂和存在的自我認同感的延續是無法被任何事物操控的。」

3.關於變性本身,我們可以想像大衛科南伯格式的移植過程,伴隨燒燬的皮膚,疤痕,肌肉之類。不過埃琳納·安娜亞的肌膚很光滑,很美。縫合和傷疤創面的想法只體現在外部,通過服裝和麵具。在影片中存在著驚人的對器官的暴力行為,但一切都呈現出臨床式的清潔、冷靜。

「在我考慮影片風格的時候,曾猶豫於黑白默片式和如今成片的中性、裝飾性風格兩者之間。我不想做一部血腥電影。希望用儘可能少的血來表現場面。我們只在相當於第二層皮的外衣上看到了創痕,這件衣服出自設計師高緹耶(Jean Paul Gaultier)之手。在一個場景里,外科醫生在模特身上畫線,如同在畫一幅地圖,一塊塊區域像一個國家的不同省份。我們也在她的上半身看到過傷痕。但我不想表現解剖,即使對我而言這確實是部暴力的電影。真正的強暴是威桑特所承受的,劇烈、持續的強暴,最殘酷的懲罰。然而我還是想用中性的方式表現:我要求我的演員們不著裝飾,我想要裝飾性的佈景,但不用恐怖片式的舞台照明,我選擇用一種用暗於慣用顏色的調色板。」

4.你真的曾想做一部黑白默片嗎?

「是的,我的願望是拍一部向我鍾愛的弗里茨·朗(Fritz Lang)致敬的電影,或是茂瑙(F.W. Murnau),用強烈的明暗反差和段落式。但我很快就放棄了這個想法,我最主要的電影方面的參考是來自喬治·弗朗敘(Georges Franju)的《無臉之眼》(Les Yeux sans visage),一部不令人恐懼的,抒情風格的電影。」

5.你是用什麼方式將這種參考運用在你的電影中的?

「這部電影我常看。不可避免地,它會在我寫劇本時影響到我。這裡有一種平行理論:尤其在薇拉這個人物和阿莉達·瓦莉(Alida Valli)所扮演的人物之間。還有一個關聯是在《無臉之眼》中利用動物皮為毀容的女主角重塑肌膚,和本片中羅伯特醫生為了獲取資訊從豬身上取血樣的兩種行為之間。同樣也有一些畫面影像上的共通處,像一些瞬間場面,一些要來片場看我們拍攝的人物:科學怪人弗蘭肯斯坦(Frankenstein)的傳說,《被縛的普羅米修斯》,希區柯克的《迷魂記》和《蝴蝶夢》,恍似朱迪絲·安德森(Judith 安德生)扮演的人物轉移到了瑪麗莎·佩雷德斯(Marisa Paredes)所扮演的人物身上。這些參考如同鬼魅幽魂經常出沒在拍片現場。 」

6.在薇拉試圖逃跑的場景中,她穿著一套黑色連體服和白色面具,令人聯想到喬治·弗朗敘(Georges Franju)甚於路易斯·菲拉德(Louis Feuillade),而且薇拉看起來像個小男孩,如同一個男人要變成女人必須先回到孩童的狀態。

「是的,我要求埃琳納在這個場景里表現得像個男孩子,這是唯一的過渡場景。我要求她像假小子一樣跑動,我用俯拍鏡頭,確實讓人感覺她是個淘氣的小孩子。」

7.在你的幾乎所有電影中,藝術形式都直接作用於敘事:歌曲,畫作,編舞,影像等等。但最令你感興趣的並非這些藝術形式本身,不如說是它們展現出的視覺效果。你經常以它們為背景拍攝一些喪失理智的或富於激情的人物。如在此片中,醫生的前妻在歌聲中文學化地死去,或者薇拉依靠路易絲·布爾喬亞(Louise Bourgeois)的作品適應了她的變性身份。

「確實,我的電影外觀性很重要,然而終究還是角色在表達。藝術最令我傾心的是它所懷揣的歷史感,而不是當作文獻式的外貌。比如在我的電影《對她說》中,兩個男人參與表演皮娜鮑什(PinaBausch)的《穆勒咖啡屋》(Cafe Muller),這部作品幫助我表達了影片的主題。我們可以在其中看到,兩個穿白色連衣裙的盲女,盲目地在一間滿是桌椅的咖啡館裡走動,男人們匆忙地將她們抱起,以免她們撞到自己。我用這齣舞劇是為了用閾下方式,表現兩個女人深度昏迷的世界是何等的幽深。同時我展示出兩個男人的情感,其中一個哭泣,另一個沒有,當他們都回到醫院,沒哭的男人驚詫於另一個男人的哭泣,但當他聽到卡耶塔諾.費洛索(Caetano Veloso)的歌聲時也不禁潸然。我們想知道這是為什麼,而只有當我們重新思考古老愛情故事的時候才會懂得。

在《吾棲之膚》中,路易絲·布爾喬亞的作品非常關鍵,它使薇拉能繼續生存下去。我非常喜歡這位造型藝術家的作品,她的許多作品中都展現了雙性的共存。她的雕塑中經常能看到兩個性別的生殖器官。還有一些作品表現監禁中的女人,其中有一個露出雙腿,上半身卻是一座房子。薇拉在牆上也畫過這個作品。還有薇拉用自己的衣服製作娃娃的段落,令我自己都很感觸。娃娃的縫紉痕跡很重,就如她自己縫合的創疤。其實我想借這些作品:第一是呈現她自己也在創造一個人的效果,第二是為故事注入新的活力。同樣地,一些歌曲,膠片拍攝場景和舞台戲劇都在我的故事中扮演著講述的角色。」

8.關於電影中的電影呢?

「我想將其更戲劇性地融入影片整體中。比如我用過兩次配音,在《崩潰邊緣的女人》和《破碎的擁抱》中。我本身很厭惡配音,但我用在其中是為了表達人物的處境。在《崩潰邊緣的女人》中一個女人為斯特林·海登(Sterling Hayden)和瓊·克勞馥(Joan Crawford)在電影 《荒漠怪客》(Johnny Guitar )中的愛情戲配音。她所愛的男人沒能給斯特林·海登配音,所以她自己一個人完成了對話,這是電影中最美的一段故事,她聽不到自己所期待的出自男人口的「 te quiero 」(我愛你),她只能在耳機里聽到斯特林·海登說的「 I love you 」這一場景表達出了人物的孤獨處境。在《破碎的擁抱》中,在丈夫觀看自己妻子的電影幕後花絮片時我也用了配音。他找人給他妻子拍花絮其實是為了監視她的行蹤,然而適得其反,當他看著影片中的佩內洛普·克魯茲說:「放手吧,我將離開你,你再也見不到我了」的時候,她本人正在門口對他說著同樣的話。配音使同一段落增加了第二場景,於是男人被拋棄了兩次。」