電影訊息

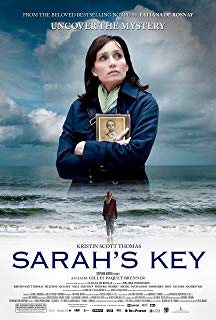

心鎖--Sarah's Key

編劇: 吉爾巴克貝納

演員: 克莉斯汀史考特湯瑪斯 Melusine Mayance 尼爾斯艾列斯鐸 米歇爾杜查索

莎拉的钥匙/隔世心锁(港)/萨拉的钥匙

![]() 7.5 / 14,627人

France:111分鐘 | USA:111分鐘

7.5 / 14,627人

France:111分鐘 | USA:111分鐘

編劇: 吉爾巴克貝納

演員: 克莉斯汀史考特湯瑪斯 Melusine Mayance 尼爾斯艾列斯鐸 米歇爾杜查索

電影評論更多影評

2011-08-25 14:42:53

是誰在為歷史唱輓歌

昨天是老舍先生的祭日,可若不是木衛二告訴我,太平湖這個地名早已消失在北京地圖上,只剩下一片叫北太平湖的小水窪,我一直還覺得這片湖水如今碧波蕩漾,因人跡罕至而草長鶯飛,正如歷史在浪漫化的想像中悄無聲息遠去一般。但實際情況是城市發展的進程早已大踏步的踩著歷史飛奔,咆哮歡呼著衝進未來。那歷史呢?在今天如何看待歷史,是否還與當下發生聯繫,或就此忘卻?在過去和未來之間,如果相聯繫的不是抽象的數據和傳說,而是個人與血脈的話,人與歷史的關係該如何處之呢?

《莎拉的鑰匙》就是一部討論這些問題的電影。可是總體來說十分蒼白,並不算成功。前一半是歷史與心理並重懸疑,後一半完全靠心理懸疑支撐,卻因前半部節奏緊湊、懸念很強,後半部強加說教,而讓電影斷裂。這是一部聰明與笨拙並存的電影,由於我並未看過原著小說,所以不知該將時好時壞的質量歸在原作者還是導演的名下。比如伯納德因需緊急處理與中國簽訂合同而忽略正全情投入調查冬賽館事件中莎拉一家命運、並正在懷孕的妻子朱莉的情緒、思想這個小片段,其實已經極其聰明的說明了電影的主題:如何看待、處理「歷史傷痕」與「奔向未來」之間的關係。但結尾處卻畫蛇添足了一大段關於歷史與未來的慷慨陳詞。在人們飛奔向一個想像的未來美好世界的急切麵前,所謂歷史道義與指責顯得多麼無力。

影片最後三分之一充滿了一股濃郁的民族意識。站在當下反思二戰排猶歷史的電影並不罕見,通常主角是帶有歷史傷痕的當事人。不過這部影片卻是從法裔美國記者的角度調查歷史。當過去的許多影片從籠統的人性與人類角度反省歷史殘酷時,這部電影卻是從民族角度回顧過去,更進一步說,是通過理解歷史,在全球化的今天,延續法國(或歐洲)的民族記憶、籍此確認這個民族在當下世界的位置,並篤信清晰的歷史記憶有助於一個更「正確」的美好未來。朱莉在調查同時發現自己懷孕,丈夫因希望開始新的生活、不願多增加負擔而極力強迫她流產。但朱莉依舊堅持生下這個小女孩,取名為莎拉——這個女孩是伯納德這樣一心奔向未來世界的人眼中的負擔,卻是朱莉所堅持的民族記憶的延續。

一切觀點都很清晰,但問題是:論據呢?影片結尾,朱莉的女兒,小莎拉望著窗外都市的霓虹,可誰能保證莎拉的未來如何?回到開頭的問題,歷史的輓歌是否懷舊與敏感者的一廂情願?歷史對今天來說有多少影響力已經很難確定,更何況民族的黑暗記憶?

回憶將我帶到今年早些時候的以色列之行。從祖父輩就是猶太復國主義者的大叔帶我去看古代戰爭遺址masada,跟我講「上帝的選民」。而他的女兒,和她在美國長大的敘利亞男友驚嘆,原來和我這樣一個中國姑娘有這麼多相似性,驚嘆我「像一個美國人」——美國,成為一種文化標準。從這個意義上說,《莎拉的鑰匙》這部電影有其尖銳和敏感性。但那些執著的後人所唱著的歷史悲歌,到底能流傳多久,又到底是不是像夜鶯的歌聲一樣,永遠在午夜夢迴時忽遠忽近,並消失在酷烈的太陽下面?

-----------------------------

電影扣分的地方在於無所不在的apple產品廣告,在我看來,是太過份了一些。

評論