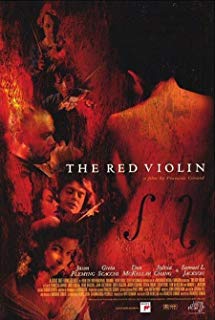

红色小提琴/红提琴/

![]() 7.7 / 29,109人

130分鐘 | France:140分鐘

7.7 / 29,109人

130分鐘 | France:140分鐘

編劇: Don McKellar and 佛朗科斯吉哈德

演員: 卡勒洛謝奇 Irene Grazioli Anita Laurenzi Tommaso Puntelli

2011-08-29 21:57:22

《紅色小提琴》的電影音樂(轉載)

************這篇影評可能有雷************

影片《The Red Violin》的攝製充分體現了國際化的合作,它描述了一把小提琴在五個不同國家漂泊的五個不同的故事。每到一處,導演都動用了當地的演員和攝製班底。這些創作人員之間沒有任何聯繫,五個故事之間也沒有任何關聯,展現了不同的時代氣息、文化背景和意識形態。這部影片似乎讓我們品嚐了一道用來自世界的五種原料做成的大餐,感覺與眾不同。只有兩樣東西是縱貫全片的,一是那把紅色小提琴,一是對音樂的熱愛;而維繫這兩樣東西的最重要的載體就是義大利作曲家Corigliano為影片所作的配樂。

作為一部藝術片的配樂師,Corigliano運用了十分傳統的技法和配器,他為小提琴所寫的獨奏樂曲具有很高的藝術性和技巧性。就像《幸德勒的名單》配樂的演奏者提琴大師怕爾曼一樣,只有真正的提琴家才能夠勝任此片的配樂。為此,作曲家特別邀請了當紅的年輕小提琴家Bell來擔任violin solo。為他伴奏的是著名的指揮家Salonen棒下的愛樂樂團。熟悉古典音樂的朋友們一定對獨奏、指揮和樂隊的名字如雷貫耳,這樣的強強聯手可以勝任任何的演奏;反過來,能夠讓大師感興趣的電影配樂也絕對不會是庸俗之作。所以說,這張原聲大碟具有極高的藝術價值。而CD的錄音是由SONY公司古典部的資深錄音師和製作人錄製的,它的音質也不容懷疑。

配樂共有五個部份。第一部份的標題是「Cremona」,描繪了紅色小提琴的誕生。Cremona是義大利出產提琴的名城,當地一位最著名的制琴家正著手為他深愛的妻子Anna和他們將要誕生的孩子製作一把世界上最好的小提琴。配樂就在「Anna's Theme」中開始了。開頭是女聲低沉的無伴奏吟唱——這聲音是如此的空靈,帶著些許哀怨,似乎暗示了她的將來會充滿坎坷;然後獨奏小提琴在不知不覺中把旋律接了過去,並把它推向了高潮。在「Death of Anna」中,音樂陷入了小提琴製造的一片混亂中。伴隨著男主人著急的腳步,音樂不斷漸強。當他打開房門的剎那,音樂忽然在全樂隊的強音齊奏中嘎然而止。在那床上,Anna已經因為難產而死去……但是制琴家沒有放棄制琴,相反他要讓他妻子的生命在這把琴的身上得到延續。「Birth of the Red Violin」充滿了陰暗的色調和瑣碎的旋律,在主人公的意識中,只有手裡的這把琴了。終於,提琴完成了。「The Red Violin」是一首異常優美的曲子,我們驚奇的發現它居然運用了「Anna's Theme」中的Theme。然而在小提琴的聲音中,它在哀怨中透出堅強的生命力。這一部份的配樂是全片中最像配樂的一段,作曲家表現都是人物的內心活動。這些曲子充分使我們相信Corigliano是一位完全合格的配樂家。

制琴家死後,紅色小提琴流落到了Vienna,埋沒在鄉間的一個男修道院。鏡頭裡,一群孤兒正在齊奏小提琴,領奏者有資格使用這把其貌不揚的琴。這時的配樂簡直就是17世紀流行的曲風,讓人聯想起維瓦爾第的小提琴協奏曲「四季」。而接下來的「Kaspar's Audition」,又讓人想起巴赫的無伴奏奏鳴曲。這首曲子描寫了一位過路的提琴教師聆聽修道院的小男孩Kaspar演奏時的情景。琴聲中透出與他年齡不符的深沉,顯然他幼小心靈早已飽經創傷。最後教師決定帶他回維也納,並要把他培養成才。「Journey to Vienna」是一段輕快的慢節奏樂曲。這首曲子讓人想起莫扎特的柔板,輕柔雅緻。在絃樂忽明忽暗的伴奏中,我們看見遠處時隱時現的美麗風景,Kaspar的心情似乎也隨著悠悠然了……「Etudes」全然是一首練習曲,伴隨著節拍器拍點速度的不斷加快,Kaspar的琴越拉越快,簡直讓人目不暇接。在這首曲子中,Bell小小的展示了一下他的琴技。當然,拉得快並不是最難的,難就難在他要模仿初學者的生硬和錯音。只有具備很強的控制力的人才能像他那樣做到隨心所欲。Kaspar最終因為練習過度而猝死了,「Death of Kaspar」是一首沉重的葬禮進行曲,它的緩慢又讓我想起了格里格的「奧塞之死」。Vienna是音樂之都,這一部份的配樂透出許多德奧古典體系的風格,體現出作曲家過硬的作曲能力。

隨著一聲粗野的滑音,畫面把我們帶到了吉普塞的流浪人群中。「The Gypsies」和「Pope's Gypsy Cadenza」是地地道道的茨崗舞曲。就像同一把小提琴可以演奏不同風格的樂曲一樣,作曲家也能夠勝任各種風格的曲子。隨著「Journey Across Europe」,紅色小提琴幾經波折,來到了Oxford。此時它的主人是魔鬼般的小提琴家Pope——他直接影射了Pagaini。Pope追求性來刺激他的樂感,在「Coitus Musicalis」中,八度雙音琴聲中充滿了誘惑。而隨後又一隻小提琴的高音旋律的加入,則是Pope的女友Victoria的主題。音樂中兩條旋律就像兩人熱切的身體接觸一樣纏綿而曖昧。「Pope's Concert」是全部配樂中難度最高的一首,它的技巧不亞於Paganini的24首隨想曲。Bell完善的技巧在此發揮的淋漓盡致,讓人佩服。然而Pope由於過份依賴性的刺激而最終背叛了Victoria,在「Popes' Betrayal」中,那狂野的雙音最終被Victoria的槍聲所終結。這一段樂曲充滿了緊張的情節,戲劇衝突盡現無遺。

「Journey to China」是一首陰暗的曲子,紅色小提琴的命運就像這個陌生的過渡一樣令人擔憂。曲中,又響起了「The Red Violin」的主題,它依然保持了堅強的個性,在狂風巨浪中始終尖挺。歲月推進到文革時期,凡是西洋的東西就會被消滅,紅色小提琴也不例外。但是上海音樂學院的周媛和另外一位老師出於對音樂的熱愛,捨身保住了提琴。「People's Revolution」是一首有趣的曲子,開頭直接使用了文革時期的「紅色歌曲」。一群無知小孩子在手風琴的伴奏下又唱又跳。「……忠於革命忠於黨,刀山火海也敢闖。誰敢反對毛主席,就讓他去見閻王……」這些歌曲現在聽來,充滿了諷刺的味道。隨著童聲的淡出,絃樂隊接過了旋律。很奇怪,這首進行曲式的革命歌曲,一下子變成了優美抒情的詩篇,描寫出周媛純潔善良的內心。說實在的,我覺得「Shanghai」這一部份的配樂不盡人意。樂曲過短,音樂性比較匱乏。這也難怪,在當時的歷史背景下,藝術又哪裡有棲身之處?

最後一段「Montreal」,描述了紅色小提琴經過兩百年的漂泊終於重見天日,整個的配樂充滿了現代氣息,作曲家充分運用了龐大的絃樂隊製造出各種音響效果。提琴鑑定家Morritz發現這把提琴的過程是盡心動魄的,隨著絃樂的碎弓,氣氛被不斷渲染直至極點。而在「Morritz's Theme」中,獨奏小提琴不斷在大音區里跳躍。Morritz陷入了深思,他不明白這把琴的聲音為何如此出眾,而所有疑惑的焦點則集中在琴背殷紅色的塗料中。最終他通過DNA鑑定,發覺這居然是人血!原來這就是制琴家讓妻子的生命在琴中延續的方法。「The Theft」是緊張的場景音樂,它表現出Morritz盜取提琴時緊張的情緒和危險的情景。作曲家把整個絃樂作為一個音塊,用大潑墨似的手法來進行渲染,聽來好不過癮。最後,又重現了「The Red Violin」的主題。在經歷了重重磨難之後,它終於撥雲見日,琴聲中也多了些解脫和明亮的色彩。

在這張原聲大碟的最後,收錄了作曲家的一首純音樂作品:「The Red Violin——Chaconne for Violin and Orchestra」。這可以算是作曲家以這部電影為題材而寫的標題音樂了。這首曲子提取了配樂的動機,將它發展成一部成熟的作品。這首曲子已經超越了電影配樂的概念,它是作曲家自己對The Red Violin的詮釋。這首曲子的藝術價值是不容置疑的,它可以在當代的小提琴與樂隊的獨奏曲中找到自己的位置。