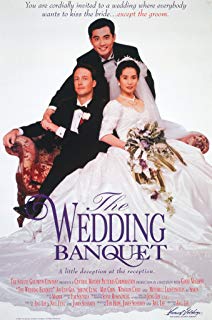

電影訊息

電影評論更多影評

2011-09-09 09:30:34

同志亦凡人,凡人真煩人

一直覺得李安的作品都是不溫不火的,沒想到喜宴這麼大費周章,恨不得把所有的中國式的傳統繁文縟節全部在西方人面前展示一遍,放假回家也參加了幾場婚禮,總覺得新郎新娘在眾目睽睽之下手挽手走上那條道挺可憐的,雖說結婚這件事用腳趾頭想就知道只不過是屬於兩個人的,但是目之所及的全是各種旁逸斜出的節外生枝,兩個人過日子就好,還總要找點別的什麼人來見證,來的人也很少抱著見證祝福之心,不過是帶張嘴過來吃點東西,鬧鬧伴娘闖闖洞房坑坑新郎摸摸新娘,然後拿上禮物抹著油嘴挺著鼓起的肚子各奔東西,一個婚禮就這麼過去了,總體來說,就是娘家婆家聯合導演的一場戲,不過賓客們醉翁之意僅在酒,只盯著糖是什麼糖煙是什麼煙菜是什麼菜,對於台上戲子的賣力演出則通常露出些應景的神情,發出些草草的掌聲,然後迫不及待地低下頭去,繼續對付那隻煮的不太爛的鹵豬蹄。

於是一場婚禮常常分成兩個陣營,新人一邊注重的是自我滿足的形式感,賓客一邊則對自我飽足的現實感更感興趣,因為兩方的訴求不同,處在一個場所的時候就顯得特別滑稽,再加上山寨司儀千篇一律讓人雞皮疙瘩起叢生的插科打諢,就儼然是一個水陸道場,各種貨色雲集,就差當街跳大神了。

按照李安的說法,這無疑是五千年來的性壓抑在作祟,其實在我看來這或許跟性壓抑沒有太大的關係,而是中國人骨子裡的階差之愛在起作用,西方的基督文明里強調的是博愛,是以從來沒有孝這麼一說,因為他們覺得所有的人都應該是生而平等值得同樣對待享有並且付出同樣的愛的,然而對大多數的中國人來說,真正值得在乎的依次是子女,父母,愛侶,以及各類三教九流親朋好友,所以你看喜宴之中對兩個新人最在乎的其實不是新人自己,而是忙上忙下張羅這一切的爹地媽咪,旁人如何反應於他們看來也不打緊,因為看著一對璧人衣著光鮮楚楚而來早就已經笑的合不攏嘴了,老臉綻放,滿面紅光,幾十年含辛茹苦果然沒有白費,就像丟出去的小種子終於長滿了整個荒原,然後恨不得所有的人都來分享這碩果纍纍的喜悅,至於果實是飽滿還是乾癟還是不堪重負垂頭喪氣,就別管那麼多了。

其實婚姻跟愛情也正如賓客同新人的關係一樣,前者其實不需要什麼形式感,只需要踏踏實實柴米油鹽吃喝拉撒踩著瑣碎的腳印走向憧憬的甜蜜就已足夠了,而後者卻真的需要些形式感強的東西,誠如許知遠文中寫過的那樣,愛情不是為了迅速獲得性的滿足,也非通往財富與權利的手段,它更看重的是一種心靈上的溝通和優雅的形式主義。

甚至還有人把愛情誕生的時間地點規定到了12世紀的普羅旺斯,雖然這個地方在現在看起來那麼文藝小清新,但這無疑同愛情的浪漫氣質不謀而合,同非功利化的想法不期而遇。然而現今的我們早已經把這完全翻盤洗白了,談到愛情,眾多的不屑紛至沓來,不然就是信誓旦旦標榜愛情已死的,不然就是睡人無數反過來說真愛難尋的,要不然就是用種種條件去把愛情死死拴住讓它動彈不得的;談到婚姻,卻又多了許多逢場作戲的形式感,丈夫如何在丈母狼與老婆間左右逢源八面玲瓏,老婆又怎麼能在婆婆面前表現的溫柔可人清新自然,這都需要演技去一一排練,演習,重複,然後成為條件反射的一部份,不管你願意還是不願意,雖說人生如戲,但是你總不能一直入戲,等到人戲不分的那一天,也就像程蝶衣那樣,距離瘋魔不遠了。

故事的結局當然是皆大歡喜,中西之間的文化差異看似因為一個孫子的即將誕生得到了暫時的彌合,但是這些傳統卻在故事之外時時上演,同性戀引發的故事裡,中國人往往看到的是其中的那個「性」字,是以所有的鄙夷責難看起來都是那麼的理所應當,而西方人看到的則更多是那個「戀」字,其實只要有愛,是男是女又有什麼關係呢,但是很多人依舊在那個「性」字上久久停留不願離去,就像打地鼠一樣拿著木棍等待著它露出頭來趕緊敲上一下好顯出自己的在道德上的優越,其實,在我看來,他們並非因為「性」字而耿耿於懷,也許恰恰只是因為,他們從來不知「戀」為何物而已。

評論