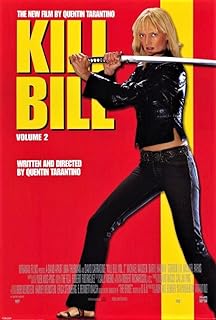

電影訊息

電影評論更多影評

2011-09-10 17:44:44

單純解脫

我發現我低估了昆汀的水平,原以為電影的續集會直截了當地延續《追殺比爾》的結尾,然而情節的表達方式絕不像想像中的那樣簡單,其實電影的續集才是電影所要說的全部,而上一部倒像是情節上的熱身。在續集裡我們會明顯的發現大規模的武打場面已經沒有了,取而代之的則是昆汀最為擅長的談話情節和劇情鋪墊,復仇雖然依然是電影情節的主線,但是不知不覺中已經被放置到了一邊,而女主角的經歷以及她同最終仇人之間的關係,竟然成為了影片最大的看點。怪才的力量終於爆發了,他硬生生的將一個絕對落入俗套的電影,拉入了一個可供提升的空間,他讓觀眾在對續集毫無懸念地滿懷期待的同時,更將自己的思維方式毫無保留的貢獻出來,而觀眾則真的情願在那一刻做他的追隨者和學生。

我承認我對《黑色追緝令》理解上的欠缺,而這種欠缺的發現卻源於《追殺比爾》系列,尤其是續集當中同類元素的出現,這個元素按照我的話來講,就是殺手的對白。不論是《黑色追緝令》還是《追殺比爾》都充分的描繪了眾多的殺手形象,而與其他殺手題材電影不同的是,昆汀在電影情節上賦予了殺手們充分的話語權,而這種語言對白式的情節卻往往成為了支撐其電影風格的重要因素。當我們想起《黑色追緝令》中的令人難忘的情節時,那一定是法國巨無霸討論、殺人前的聖經、誤殺後一連串的鬥嘴,這些對白有些是情節演進的重要籌碼,有些則是純粹的毫無關聯;在《追殺比爾》中關於這類的對白也有很多,大都集中在續集當中,比較引人注意的是比爾的弟弟同獨眼殺手之間的探討,這和前者那些近乎滑稽的討論一樣,即使不安排出現,也不會對情節造成多麼大的影響。

然而這些對白的出現,則是對整個故事的基調產生了顛覆,我們可以從這些對白的內容中聽出,這些傳奇殺手們的今天是何等的無奈,也隱隱約約對他們產生了同情。昆汀的這種表現的目的大概只想告訴我們,殺手也是人,他們也在說人話。以往我們對於殺手的理解全在於其無言和冷血,而這些看似無關痛癢的對白將我們的概念完全改觀,這些話不存在意義,但是讓我們的確感到了神秘感的減弱。這種輕鬆地氛圍和幽默的環境並不是每個人都能做的出來的,荒唐和幽默不是憑空的粘貼,而是一種在氛圍上的鋪墊,當我們看著《黑色追緝令》中的一堆搭檔焦急的洗著因為誤殺濺上的一身血液,並且比照《追殺比爾》中婚禮的綵排那種近乎喜劇化的對白時,我們才發現昆汀才剛剛出現,他在尋找一種他家都能接受的時機去闡述他那種簡單而又令人陶醉的觀點。

殺死比爾這麼簡單,簡單到令無數人跌破眼鏡。然而到底哪一種結束方式我們能夠接受似乎我們也說不清楚,僅僅是將一種期望轉換成另一種期望罷了。殺不殺死比爾對於影片最後的女主角來講似乎已經不重要了,因為該解釋的已經解釋,所有的人權物權都已經明了,只差武士刀拔出的那一瞬間,而且已經迎合了觀眾們的期望,殺死了仇人,結局圓滿,單眼只是想通過故事的這個流程和觀眾探討一個問題,比爾是指一個人,還是指一種生活方式?同樣的問題他在《黑色追緝令》當中也探討過,不過是一個殺手同一個搶劫犯之間的談話,談話涉及到了殺手在殺人之前常說的聖經名言,更啟示了兩位主人公在正常的情節敘述方式下各自的命運。說到這裡,我們似乎能夠了解昆汀安排平民化的殺手獨白的最終用意,是為他們各自的解脫尋求可供逃離的資本,也就是平民形象。殺死比爾是一種解脫,救贖搶劫犯、金盆洗手也是一種解脫,昆汀的解脫條件往往就是這麼理想,這麼簡單。

在影片畫面的表現手法上,我們會從電影中感受到六十年代以前的畫面風格,比如女主角開車時的拍攝視角,類似於希區柯克的某些同類鏡頭;以及九十年代中期的拍攝方式,比如比爾的弟弟在酒吧中的場景和對話方式,和《黑色追緝令》異曲同工。我寧願將這部影片歸類為劇情片,也不願意以動作片來討論它,雖然這裡有火爆的打鬥場面,有無數的倒下的手下敗將,有最終的仇人和不死的主角,可是我看不到好人與壞人,看不到殺人與被殺的任何理論上的合理性,更看不到劇情中的暴力帶給人們潛意識的亢奮。

評論