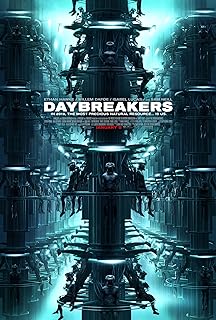

電影訊息

電影評論更多影評

2011-09-10 17:49:18

嗜血種族危機之降臨

歐美電影所謂「大片」者,無外乎以拍攝手段和後期特效的成熟,使得電影所構造的場景,在其極端的劇情安排下擁有相當的吻合性,從而給人以足夠的視覺衝擊和如在其境般的真實感。其場景選擇大多數是在歐美本土取景,如描寫世界末日或全球戰爭等題材,則以特效表現人們所熟悉的標誌建築的崩壞和毀滅,增加劇情表達給人們的真實感覺。

《嗜血破曉》表現的是被吸血鬼佔領的地球,而電影在製造場景氛圍上,甚至只是簡單的黑夜取景和局部描述,就足以讓吸血鬼世界呈現在我們面前。而電影場景效果的給人以真實感的另一個原因,在於電影對吸血鬼本身的人格化設定,這種設定自然緣起於古老的德古拉傳說,也是在遵循近年來電影中吸血鬼具有人形和人性的習慣。但是這部電影的突破在於,利用吸血鬼本身的絕對主視角,幻想其族群佔據世界統治地位時的狀況,從而表達出十足的批判現實主義風格的取向。

我堅信在導演和編劇構架整部電影的過程中,他們考慮更多的並不是那個被構思過無數次的吸血鬼世界,而正是我們這實實在在的人類的世界。影片一開始就進入吸血鬼所在的都市,而並沒有交代人類是如何被吸血鬼所取代的。因為導演明白,他的觀眾一定懂得吸血鬼、殭屍這些恐怖類電影的基本原理,也就是傳染定律,正常人一旦與吸血鬼或殭屍存在體液接觸,則必定成為它們的一員。而影片的一開始則告訴我們,吸血鬼太多了,人越來越少,意味著供應吸血鬼的人類血液也越來越少,而整部影片則圍繞著是想方設法獲取血液,還是用極端手段變回人類鬥爭不已,直到影片的最後整個世界也沒有發生深刻的改觀。

改觀與否於這虛構的世界,還是於我們對這故事的期待來講,都不是最重要的,然而令人驚異之處卻在於,導演為影片製造了動作類商業片浮躁的氛圍和基調,其最終目的表達的卻是深刻的對社會問題的思考。假如我們講故事的情節比喻成我們現今的社會,會發現其所描述的吸血鬼社會就可等同我們人類的社會。電影需要我們較為淺層的思考,是對於長久以來我們試圖努力的對資源觀念的修正。正如電影中吸血鬼不去注重與人之關係,現實中的人類,其對自然生態的破壞亦不亞於嗜血的怪物們。當我們自認為我們佔據著食物鏈的最頂端,以及擁有獨特的繁殖能力時,我們最終會因為對所需求的環境肆意的侵害和吞噬,而終致自身滅亡。電影中傳染擴散的設定導致吸血鬼的成倍增加和人類血液的銳減,如果真實中的人類社會真有這麼一天,因為資源的同樣狀況而苦惱到發瘋時,類似電影中因缺血而變異的掠食者是否會出現於我們身邊,亦未可知。

當然我們不甘於僅將這部電影理解成大眾教育類電影,其實不論是人類的掠奪還是吸血鬼的嗜血,其深層的原因一定是存在的。正如電影中所描述的,在種族危機降臨、滅絕臨近時,維持現狀永遠是高層利益集團的策略,他們可以盡力掩蓋危機的事實,處決危機論的傳播者,甚至可以縱許深化危機行為的繼續,而目的只有一個,那就是保證最高層利益的不減。這不禁讓我想起了末日題材的電影,它們大多數共同點是極力渲染人類過份的慾望造成的極度的愚昧,亦多以此搭建衝突的主線。比如高層決策看似的理性,實際上對於大多數甚至決策者自己都是帶有毀滅性的,即是愚昧的表現。所以與其說《嗜血破曉》為鬼怪類電影,亦不如就將其納入「遙望未來」的電影,儘管其視角和人設均不甚常規,但未必不比其他作品所言的透徹。

不知是商業化影片的千篇一律,還是真實人類的本性使然,大多數電影的末世統治者都為表面的鐵腕長者,而內裡的猥瑣小人,主角的行動的最終目的則是將其剷除。這類人在其他題材中僅僅是一個人而已,而在末世題材中卻代表著人的慾望的集合,彷彿此人的滅亡就標誌著人類濫用慾望的行為的消逝。這種模式當然充滿了理想主義色彩,而其理想竟是扭曲了的,是人們對自我的嘲諷。人們竟然看到同類的死亡而幻想著自己慾望的消逝,這種近乎悖論的荒唐被普遍運用,是否緣起於人們麻木的心理?也許人們在觀看電影中末日的景像時,僅僅像是在看另一個世界——一個與我們的世界平行的另一個世界罷了。

不過《嗜血破曉》至少令情節描述,沒有因為主角的不死和統治者的死亡而宣告結束,電影中的世界如同現實世界一樣仍在抗爭和苦行,其內容的啟示性也因之以增強。不過我們不能指望回復者的抗毒血清能拯救真實的世界,我們的抗爭比虛擬的電影世界要艱難得多。

評論