2011-09-21 02:30:07

輕與重的悖論

************這篇影評可能有雷************

電影與原著的對比~

電影與文字的對立

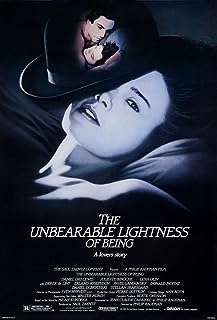

《生命中不能承受之輕》是米蘭昆德拉思想的集大成者。成功的駕馭了政治與情愛這兩個敏感命題。用沉重深刻的筆調描述了布拉格與日內瓦在那個動盪不安的1968年的故事。因為此文是電影論文,所以就不多對原著贅述。

說實話,要將一部哲學內涵深厚的文字作品改編成電影實屬不易。有這麼一條禁令:電影永遠也不能表現哲學。藝術世界裡電影與文字這兩種表現手法在《生命中不能承受之輕》身上似乎不可調和。看電影前也在擔心,失去了昆德拉那如手術刀般精準且穿透力極強的文字闡述,只剩下影像的表達是否畫虎不成反類犬,淪為只有暴露噱頭的情色片?這一切都要依靠導演對鏡頭和氣氛塑造的拿捏以及對原著情節的取捨。看完後只能說差強人意,或許是我抱了太高期望的緣故。

情節上,電影對薩賓那與弗蘭茨的故事做了大量刪減,著重表現了托馬斯和特蕾莎的糾葛,使得薩賓那完全成為了配角,弗蘭茨則是可有可無的大學教授。他們的存在變成另外二人愛情的陪襯。導演依靠對白和音樂來塑造影片的哲學氛圍,而不是依靠鏡頭和畫面佈景,這樣避免了受眾面的狹窄但是也成為該片的硬傷,喜歡原著的人可能就不太高興了。我認為導演刻意讓觀眾獲得欲言又止欲說還休的感覺,用這種說不清道不明的味道來補償難以表現的哲學思想。

原著中政治與愛情兩個命題用墨可謂平分秋色,但是影片明顯重愛情輕政治,布拉格之春成為二人愛情的催化劑。例如原著中對於托馬斯所著的關於俄狄浦斯的文章做了很詳細的解釋:

「但他心裡想,無論他們知道或不知道,這不是主要問題;主要問題是,是不是因為一個人不知道他就一身清白?難道坐在王位上的因為是個傻子,就可以對他的臣民完全不負責嗎? 」

「當托馬斯聽到追隨當局者為自己的內心純潔辯護時,他想,由於你們的「不知道」,這個國家失去了自由,也許幾百年都將失去自由,你們還能叫叫嚷嚷不感到內疚嗎?你們能正視你們所造成的一切?你們怎麼不感到恐懼呢?你們有眼睛看嗎?如果有的話,你們該把眼睛刺掉,遠離底比斯流浪去!」

————原書第五章 輕與重

而在原著中變成了一段很簡短的酒館對話,還加入了俄國人和捷克人關於酒館音樂爭吵的橋段。導演刻意弱化政治氣息,力圖將原著中表現出的反對共產主義的「媚俗」侷限在兩種價值取向的衝突這一層面上。

作為全書重點之一的——永劫回歸理論被導演選擇性的忽視掉了,這亦是我不滿意的地方,托馬斯曾經這麼思考過:

幾天後,他又被另一種思想所打動,我把它記在這裡作為上一節的補充:在太空以外的什麼地方有一顆星球,所有的人都能在那裡再生,對於自己在地球上所經歷的生活和所積累的經驗,都有充分的感知。

或許還有另一顆星球,我們將在那兒帶著前兩次生命的經驗,第三次再生。

或許還有更多更多的星球,人類將在那裡誕生於更成熟的層次(一個層次即一次生命)。

這就是托馬斯版本的永劫回歸觀。

————原書第五章 輕與重

原書依靠對永劫回歸觀點的闡述,結合人物的經歷和抉擇來表現生命中重的一部份。而電影或許由於受到表現手法或者時間長度的制約,乾脆放棄了這一內容。使得片中人物輕有餘,重不足。這也是為什麼許多沒有讀過原著的人看過電影后認為不過是兩對輕浮情侶的情色故事而已的原因。

當然,作為一部改編電影它依然是成功的,從愛情的角度集中詮釋了原著輕與重。如果單純以一部電影的標準來評判,它無疑是一部攝人心魄的文藝愛情片。

二元對立

原著一開篇即談到了永劫回歸這一哲學命題:

「如果我們生命的每一秒鐘都有無數次的重複,我們就會像耶穌釘於十字架,被釘死在永恆上。這個前景是可怕的。在那永劫回歸的世界裡,無法承受的責任重荷,沉沉壓著我們的每一個行動,這就是尼采說永劫回歸觀是最沉重的負擔的原因吧。」

————原書第一章 輕與重

這是昆德拉所說的極重,意指一種周而往復永不停止名為永恆的沉重。隨即發問那麼所謂的「輕」就是輕鬆嗎?還援引了巴門尼德的話:

「巴門尼德於公元前六世紀正是提出了這一問題。她看到世界分成對立的兩半:光明、黑暗;優雅、粗俗;溫暖、寒冷;存在、非存在。他把其中一半稱為積極的(光明;優雅,溫暖,存在),另一半自然是消極的。我們可以發現這種積極與消極的兩極區分實在幼稚簡單,至少有一點難以確定:哪一方是積極?沉重呢?還是輕鬆?」

————原書第一章 輕與重

巴門尼德回答:輕為積極,重為消極。這是一個明顯的二元對立。但是昆德拉並不這麼認為,他認為這是一個疑問,輕與重的對立最神秘,也最模稜兩難。之後的故事便圍繞著愛與欲,靈與肉,輕與重這一系列的二元對立展開了。縱觀全書,可以發現昆德拉竭力想表現出這些看似完全對立的二者間微妙的關係。托馬斯、特蕾莎、薩賓娜、弗蘭茨每個人都是矛盾的復合體,在他們身上既有輕亦有重;他們的愛情中既有柏拉圖式的精神戀愛亦有單純的肉體吸引;對待布拉格之春的變故時,他們的內心既有深厚的社會責任感亦有逃避政治安逸生活的嚮往。

可見,傳統的二元對立在昆德拉的書中構成為一個耐人尋味的悖論。傳統的二元對立是主客關係,善與惡,美與醜等格格不入的概念。丹麥物理學家玻爾說過:「和小真理相對的當然是謬誤,可是和偉大的真理相對的仍然是偉大的真理。」 這種強烈的反差對應了劇中人物搖擺不定的選擇:特蕾莎往返於日內瓦和布拉格之間,在輕與重的生活方式間抉擇;托馬斯搖擺與薩賓那與特蕾莎之間,在靈與肉的愛情中抉擇。昆德拉直接將人物置入犀利的矛盾背景下毫無迴旋的餘地。而不像其他作品,例如《雷雨》將僅有的二元對立矛盾作為全書的高潮,《生命中不能承受之輕》則全書貫穿了矛盾,雙方因為對方的存在而存在。

說到二元對立不能不提加繆,加繆的創作也有大量的二元對立的題材,荒誕和理性,生與死,墮落和拯救,陽光和陰影,有罪和無辜這些二元對立的主題經常成對出現,而且互不取消,甚至有相反相成的意思,這是他的一大特點和魅力之所在,加繆在他的隨筆中數次使用這樣的修辭方式:用一片黑暗來形容明亮的陽光。在這種修辭方式中看不到邏輯的一貫性,到處都隱含著矛盾。二元對立的兩極互相為對方的存在而存在,形成強大的張力,悖論和歧義性、多義性在此從生。

但是加繆的二元對立僅僅是一個背景的矛盾,他的人物並不需要進行痛苦的抉擇,往往是在二者之外找到了第三條路。加繆的悖論是存在主義的悖論,而昆德拉更加理性,更傾向於現實主義。他大膽的讓劇中人物思考意識形態層面的問題,絲毫不避諱的將愛情中肉體與精神這一永久難題擺在托馬斯面前。從這兩位思想性作家的比較中,可以看到二元對立這一亘古不變的永恆命題具有多麼強的生命力啊……

在另一個命題——「政治」中,二元對立則被淡化了,不再像原著那樣表現意識形態以及人性審查的問題。僅僅是俄國人和捷克人審美情趣的對立(酒館那場戲);瑞士人(編輯)和捷克人(特蕾莎)價值觀的對立。托馬斯重回布拉格後,受到關於他之前寫的有關俄狄浦斯文章審查。這一點電影的處理實在過於草率,沒有將俄狄浦斯和時局的聯繫闡明,亦沒有刻畫出托馬斯在簽與不簽間躊躇不定的矛盾。托馬斯變成了一個堅持獨立思想的只是分子,輕率堅決的拒絕了內政部官員要求他簽聲明書的請求。看起來更像是地下黨成員在保護組織,是此片最大的敗筆。沒有了矛盾,沒有了二元對立,沒有了發人深省的對白,就那麼平淡的敘事過渡到了二人丟掉工作來到鄉下生活的片段。要知道,在全書序言就有這麼一句話:

「一切罪惡在事先已被原諒,一切也就卑鄙地許可了!」

——《不能承受的生命之輕》序言

而這句話所指的正是俄狄浦斯由於不知而殺父娶母的事情,也是影射捷克當政者辯解由於之前的不知情而對國家陷入淪陷不負責任的行徑!而影片就那麼忽視了這個內涵,僅僅依靠托馬斯在酒館的高談和一份聲明書的拒簽來敘述,使得這個情節顯得獨立於整部電影精神之外。

另外,影片對於二元對立矛盾雙方的互相轉換還是表現的還是非常到位。托馬斯一開始意圖維持「性友誼」保持一種「輕」的生活方式,但是卻陷入到了與特蕾莎和薩賓那「靈與肉」的糾葛中,當特蕾莎問他沒有愛怎麼會有性這樣的問題時,原本善於言辭的他竟然無從答起。托馬斯置自己於一種追求「輕」而得來的「重」之中。

在布拉格之春發生之後,托馬斯和特蕾莎想要逃避捷克的政治動盪,來到日內瓦選擇」輕」的生活方式。但是特蕾莎發現失去了生活的意義,之前與托馬斯的愛情失去了背景也不再沉重到足以將她拴在日內瓦。所以她毅然離開,回歸到「重」的生活方式。

作為一名知識分子,托馬斯對入侵者和極權統治極其憎恨,出於對「政治媚俗」的厭惡,他拒絕收回一篇關於俄狄蒲斯的文章,並且拒絕在一份許諾效忠當局的聲明上簽字,失去了從醫的職業,成為了一名窗戶清洗工。托馬斯之所以選擇一種沉重的生活是因為那種在媚俗天堂里像天使一樣輕鬆的生活是有自我意識的生命所不能承受的。他最後在異常辛苦的生活中感到了快樂,「使命?我沒有使命。任何人都沒有使命。當你發現自己是自由的,沒有任何使命時,便是一種極大的解脫。」而同樣出於對「政治媚俗」的厭惡,他卻拒絕在萬人抗議書上簽字,放棄了沉重,選擇了輕鬆。當他得知簽名的抗議者遭到極權統治迫害時,又因為自己沒有簽字僥倖躲過了迫害而內疚,內心又回復到沉重的境況。

輕與重的意象表現

再來品味一下導演是如何用影像來表現輕與重的終極命題。

首先片中對於特蕾莎三次泳池片段處理極為成功,堪稱全片的亮點。特蕾莎第一次躍入泳池時吸引了托馬斯的注意力鏡頭和光影效果的處理奠定了一個基調。第二次則是導演一次成功的嘗試。原著中這段是特蕾莎的夢境,先來看看原著中如何描述:

她赤身裸體與一大群裸身女人繞著游泳池行定,懸掛在圓形屋頂上籃子裡的托馬斯,衝著她們吼叫,要她們唱歌、下跪。只要一個人跪得不好,他便朝她開槍。

影片表現為特蕾莎浮在泳池裡,借她視線在水平線的上下起伏進行場景切換來聯繫夢境與現實。光線被水折射,女人的軀體被水阻擋若隱若現,托馬斯的身影轉瞬即逝,用沒有對白的鏡頭成功的給了觀眾一種暈眩的感覺來替代原著中哲理性的描述。由於之前並沒有對特蕾莎的身世進行鋪墊,所以觀眾如果沒有看過原著很難想到這個場景有什麼涵義。不過導演精妙的手法可以掩蓋掉這一絲突兀。當然出於倫理以及電影分級的考慮,沒有開槍殺人的鏡頭。不然成了CULT片必然影響整部電影的素質和票房。

在片初始部份,特蕾莎淺睡中下意識的抓住托馬斯的手,不讓他離去。然後托馬斯遞給她一本《安娜卡列尼娜》並親吻她的手指後離開。這裡體現了男人的重和女人的輕。

薩賓那的禮帽是該片給人留下深刻印象的道具。導演成功的表現了禮帽中蘊含的感情。薩賓那與兩個男人的糾葛關係,禮帽是最好的詮釋者。每次導演都不忘給禮帽一個特寫。這頂富有強烈男子氣息的黑色禮帽有這些涵義:

首先,這是一個模糊的記憶,通向被遺忘了的祖父,那位十九世紀波赫明小城市的市長。

第二、這是她父親的紀念物。埋葬了父親質,做哥占古了父母的全部財產,她拒絕不顧廉恥去捍衛一己之權利,便嘲諷地宣稱她願意要這頂禮帽作為難一的遺產。

第三、這是她與托馬斯多次性愛遊戲中的一個道具。

第四,這是她有意精心培養的獨創精神的一個標誌。她移居時沒帶多少東西,而帶了這又笨又不實用的東西,意昧著她放棄了其它更多實用的東西。

第五,她在國外時依然帶著它,這頂帽子成了一件傷感物。她去蘇黎世見托馬斯,就帶著這頂帽子,打開旅館房門時頭上也正戴著它。可有些她沒有預料到的事發生了:這頂帽子不再新鮮有趣和刺激性慾,僅僅變成了一座往昔時光的紀念碑。這次會見是一種時間的回覆,是他們共同歷史的讚歌,是那遠遠一去不可回的沒有傷感的過去的傷感總結。

這頂禮帽是薩賓娜生命樂曲中的一個動機,一次又一次地重現,每次都有不同隨意義,而所有的意義都像水通過河床一樣從帽子上消失了。我們也許能稱它為赫拉克利特河床(「你不能兩次定入同一條河流」):這頂帽子是一條河床,每一次薩賓娜走過都看到另一條河流,語義的河流:每一次,同一事物都展示出新的含義,儘管原有意義會與之反響共鳴,與新的含義混為一體。每一次新的經驗都會產生共鳴,增添著渾然回聲的和諧。托馬斯與薩賓娜在蘇黎世的旅館裡被這頂帽子的出現所感動,做愛時幾乎含著熱淚,其原因就是這黑色的精靈不僅僅是他們性愛遊戲的遺存,而且是一種紀念物,使他們想起薩賓娜的父親,還有她那位生活在沒有飛機與汽車時代的祖父。現在,我們站在這個角度,也許比較能理解薩賓娜與弗蘭茨之間的那道深淵了:他熱切地聽了她的故事,而她也熱切地聽了他的故事。但是,儘管他們都明白對方言詞的邏輯意義,但不能聽到從它們身上淌過的語義之河的竊竊細語。所以,當她戴著這頂禮帽出現在他面前,弗蘭茨感到不舒服,好像什麼人用他不懂的語言在對他講話;既不是猥褻,也不是傷感,僅僅是一種不能理解的手勢。他不舒服是因為他不明白。

結尾先交代了二人的結局然後再敘述,這無疑是符合原著的敘述的。原書到一半時薩賓那便收到了噩耗。導演讓觀眾在最後幾分鐘看著托馬斯和特蕾莎在一條已知結果的道路上行駛,宛若一條永遠走不完的路,就如同輕與重的終極問題般永遠得不出答案,這個結局處理是成功的。