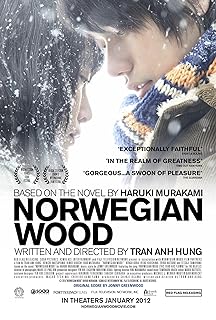

電影訊息

電影評論更多影評

2011-09-22 07:57:29

青春中擱淺——《挪威的森林》觀影后記

青春大抵不是能被一個色調涵蓋的,像陳英雄的電影裡最擅長運用的色彩——冷清的石灰色中一點電話聽筒的慘紅,流動中的草壤層層的擁擠的綠,白色的雪地裡擁抱著臥下的人逐漸在距離的挑戰下凝成一個黑點,藍到心碎的海浪在褚石砸碎自己痛得四濺成了白色……

青春大概也不是能被生硬地打出分數的,像《挪威的森林》的書和電影——諸多名家至今對《挪》褒貶不一,「青春文學」有之,「暢銷快餐」有之,大眾的認知更是在「寫盡迷茫」和「情色自白」間兩極分化;而電影,豆瓣5.9時光7.1 IMDB6.5,讀過原著的心裡活著自己的渡邊、直子、綠子,純觀影的也在鏡頭和故事轉換間形成了喜惡。

又或者,乾脆套用張怡微一句話「青春,誠然是變化無常的,卻總是靜默無聲。」

而《挪威的森林》對於我們來說,或許就是青春里欲說還休乍醒猶夢的一段記憶:搖擺的內心,喪失顏色的信仰和喪失信仰的愛情,一點傷痛像是黑椒汁撒在如歌歲月上,就這樣滲入整段時光都「入了味」。

有情慾,即使國內已經無比和諧,直子和綠子吐出的話語還是赤裸裸的直白,但那一點純情——「他死了之後我就不知道怎麼和人交往」的直子,「如果一個人這麼對我說,我就好好愛他」的綠子,「但是我知道那是我不能輕易放棄的東西」的渡邊——又勾著心尖,真實的,坦然的,洶湧的,在每一個角色里綻放,甚至當初美靠在車后座閉眼的悲傷,流淚缺席,卻依然把人的心撕扯開來。

故事還是村上的故事,但村上一句「但看過陳英雄的電影,才發現原來這是一部以女性為主題的作品,篇幅都是屬於女人的。」已經足以說明電影與書質地上的不同。

書的角度是渡邊的角度,文字在表達「迷惘」、「傷痛」這樣的情感心理上是影像難以匹敵的。以「萬」為單位的書稿對於以「分鐘」為計算的電影,最大的挑戰莫過於是否能把故事說圓。

陳英雄的電影版顯然給了直子更多的筆墨,導演的偏向甚至直接在男主身上體現——直子的敏感猶豫恐慌鋪陳完整,而綠子變成了「性感迷人大膽直接」的小甜心,毀掉玲子一生的經歷被抹去「心目中的完美女性」女同傾向都出來了。

而在另外一方面,木月的自殺——爬到車后座,擺出睡眠姿態,和初美的死的交代——在她最絕望處用渡邊的獨白結束她的支線故事,則完全可圈可點。

只有一個解釋,陳英雄的美學更著重於畫面感和情緒爆發力和延展性。在這種程度上,直子的絕望在山野里能在濃重色調里雙倍突出,木月的自殺有一種從容而淡定之感。「故事之外」的背景似的玲子的故事,在貫穿上的難度過大,對這個人物,陳英雄選擇的是淡化處理,自然也就把影響人物塑造的一個重要因素刪減(但其實,玲子是原書一個很具震撼力的角色,在這個處理上我覺得陳英雄是失策的)。

關於渡邊,陳英雄的處理是,他的旁白,只用來推動故事。他的心理,用環境來表達。松果、山林、海邊、雪地、露珠,數量眾多的景的特寫穿在故事進程中,完成了各種關於疼痛、絕望、新戲、重生、堅韌的隱喻,甚至點向主題——真誠地相愛,用力地生活。而幾處技巧,渡邊上樓梯時候旋轉的取景,大片綠色草地陰影的擴散,渡邊前往山中看望直子路上隨著山路顛簸的景色(彷彿觀眾進入了渡邊的眼來觀察,完成了一個短暫的身份轉換)。

這樣的手法在電影界並不少見,特別是東南亞的導演,特別執著於美景的視覺衝擊力。喜歡的人覺得心都變得柔軟而敏感,不喜歡的人覺得導演自作多情地省去了書里更多應該由人物的表演而展現的情懷。

是的,《挪威的森林》在這個越南導演的鏡頭底下顯得「濕漉漉的」,下不完的雨,幹不了的露珠。朋友說起這個,一句「真是好玩,直子的問題就是太『干』哪」讓我們都失笑。陳英雄對於《挪威的文林》,或許真的是太夢了太矯揉了太「濕」了,未達村上功力,也沒有融匯Beatles這歌的情趣。

至於演員。

先談被我稱作「日本演員裡的大本命」的松山研一。號稱「變色龍演員」,自然是演什麼像什麼,我對松山有著極其深厚的信任。影片一開始,松山顯得「愣」,表情也少動作更猶豫,總透出一種戰戰兢兢。

和直子的逐步密切里,渡邊這個角色的變化,一在於和直子的交往中更果斷堅定,二在於對「活著」這件事有了更加深刻的認知。越來越敢付出的渡邊,再遭遇美好的綠子,不能說沒有猶疑,但又因前兩者生出對綠子的情感上的「殘忍」。木月的故事讓他對生命的態度更加透徹,而旁觀初美的感情,讓他在和自己的對比中被矛盾的兩種情感拉扯——初美那樣絕對地愛著一個人,讓渡邊覺得「多好啊」,而自己,直子是深愛的,綠子是「非常喜歡」的。

這個角色的難度,在於那變化要顯得得當而自然。

松山對於這個變化的把握是很令人欣喜的。坐在桌邊準備離去(直子生日那次)時候,說話還是訥訥的,第一封信也端著不確定;第一次見面縮著發冷的身子跟著她被動地行走,她發病後先是自己在清晨的寒氣里瑟縮兩下,才敢衝上去;到後來高興地前往,飛奔前去擁抱,甚至主動對她開口要求同居。松山的表達一點點開放,是真誠的。

對於綠子,松山嘴不軟,但原本兩端上翹的唇形,微微一笑的表情,給了「非常喜歡」一個很好的說服力。

直子死後兩場戲,松山真正豁出去。85年的年輕演員,長著一張偶像臉,憔悴成大叔也就算了,哭得口水鼻涕眼淚直嗒嗒地淌,海風裡甚至還在兀自晃蕩(……),身子立不穩東倒西歪,面相整個愁苦得讓人在電影院裡抓緊了手把。在大礁石上躺著,哭著,眼神空了,透了。——嗚咽聲被後期消掉,他在無聲的悲苦中撕心裂肺。——無疑是整部片裡我最入戲的時候。

菊地凜子、水原希子放在一塊說。兩位女主戲中都很是鮮明。菊池的直子一直是敏感憂鬱,病發時候的狀況比原著有過之無不及,她的眼神演技很到位,慢半拍的轉動剛剛好是對外界封閉的最好表達,而在末期幻聽時候轉過身的那一刻,迷離到了極致。在崩潰之時,菊池的表現方式是「藏匿」,無論是手遮住全面,還是深陷渡邊、玲子的懷中,她所能想到的最好的方式就是封閉和索愛,但那愛又是致命的,她令她對唯一有把握的感情也懷疑起來。

陳英雄給了菊池大量的面部特寫,捕捉她一個眨眼,一個低眉里傾瀉而出的複雜情緒。菊池無疑是裝著一個發動機的,在崩潰的每一次里她都把那種走投無路的歇斯底里放大無數倍呈現出來。問題所在就在於期間轉換太過突然,爆發性的神經質有時候會令人在觀影中摸不著頭腦:啥刺激的她我咋沒看出來?

而水原希子,不得不說是陳英雄對綠子二次創作的一個缺憾。靈動是靈動,美好是美好,坦誠是坦誠,主動是主動,但這個綠子的符號化是必需要承認的。水原是綠子甜心版本的進化,卻並不足以讓觀眾愛上她,也不足以讓觀眾理解為什麼渡邊喜歡她(僅僅因為可人的話渡邊是不是有點簡單了?)

應該為和渡邊攤牌時候的水原鼓掌。兩個頭部的特寫,水原用喉部的演技完成得很是出色。她是驕傲靈氣的小姑娘,因為傷多了所以假裝不怕傷,因為哭多了所以忍著不能哭,而喉部一次次的滾動就是那些被壓抑的情緒,「壓抑「這樣一種最不好表達的演技,就被水原輕鬆搞定了。

而水原最糟糕的一場戲在於父親死的時候,電話那頭光線黯淡。水原那幾句台詞的表達本來應該充滿一種委屈傷到沒力氣再悲傷的難過。但鏡頭偏偏給的不是特寫,水原並不擅長用肢體來表達情緒。

《挪威的森林》,其實可圈可點之處甚多,但硬傷也很是明顯。對於一部已經享譽已久的文學作品的改編,自然要接受兩種聲音。文字和影像兩種藝術的交匯,可貴之處是給予觀者更飽滿的情感體驗。由是,這仍然是一部值得一看的作品,哪怕是為了將那些殘忍、摯愛、堅忍立體化,讓故事在視網膜上再次衝擊,在腦海深處與文字帶來的感應衝撞,在感慨與回憶的同時,描摹加粗彼時的打動中,屬於自己的感受。

哪怕,為了對面的岸邊,「青春」捎遞而來的,一句抒情。 舉報

評論