電影訊息

電影評論更多影評

2011-09-29 20:05:47

若無詩意可供棲居——寫在《死亡詩社》書影同讀後

1

海德格爾說:「人,應該詩意地棲居在大地上。」

風琴的音色乾燥,略帶沉鬱。螢幕上的Cast表象是被這樣的聲音悠悠地吹出來。電影已經結束,我沒有變換姿勢。放映入的聲音在後面響起:「燈,等一會兒再開。」

他沒有說原因。

「燈,等一會兒再開。」這也是我心底的聲音。第三次看《死亡詩社》了,一如既往的淚點低。我還需要一點黑暗的時間晾乾眼角,然後換上一個若無其事的表情。

22年前的電影,從時光的那一頭伸出利器,準確地插到現實上,帶著關於教育沒有參考答案亦無判斷標準的疑問而來,每一句試圖解開的言語都只成就一個悖論,每一個試圖為自己觀點創造論據的實踐者,都給予對立面沖毀自己的契機。

沒有一個曾作為學生的人可以逃過,因為你本身已經成為案例。

曾經悲喜怒罵怨愁恨,那些在矛盾里搖搖欲墜的選擇,那些聽說而來的羨慕,那些曾經堆起的理想狀態,像是一個巨大的抽獎箱,隔著成年累月積攢的古舊感,在你拾取回憶片段之時,亦沾有一手灰塵。

——「燈,等一會兒再開。」

2

提到彩菱老師,你會想起什麼?

我這樣去問高中時代的同學。他們一些親歷,一些耳聞。大多數她的學生和我一樣,很少刻意去想起她,甚至選擇性規避回憶和討論。哪怕高二分班之後,別的班聽說我們,第一反應是「彩菱是你們班的吧?」被這樣問起,「啊?」「嗯」之後,多也選擇三緘其口。

因為《死亡詩社》再次想起,從記憶庫里提取到的,也都是散亂的碎片。 一頭辮起辮子還及大腿的特別長髮,是不是早就宣告了她的不同?我不知道。她是第一批公派去英的英文老師,據她自己說使館裡還有她的照片。教我們的時候她大概40歲,總是有意無意提起孩子——「我的小女兒」。課堂上總是前幾節不緊不慢,一走神就不知道變換到哪個話題。然後在全年段要測試的前一節課的最後半節,像泄洪一樣感覺所有記憶類知識滿滿蓋了自己一臉。

其實更深的記憶應該是,她是那個多次在課堂上直接被學生頂撞的老師,是那個總是一開始不知所云又拖課到讓人崩潰的老師,是那個害得我們英語成績始終倒數的老師,是那個被學生課下非議重重的老師,是那個……被學生直接一封信告到校長要求撤換的老師。

我完全不敢去做一次換位思考,在被當堂頂撞的時候,這樣一個曾經滿懷熱情的老師,懷揣著要給重點中學被應試教育快要吸乾的學生帶來新鮮元素,引進英美式活躍課堂和百科素質的時候,遭遇學生的拆台甚至最後演化成痛恨,是怎樣的心情。

但我真切的感受過那樣的痛恨。身為她的課代表,因之莫名要分擔來自同學的埋怨,又要面對比起其他班級顯得可憐的英語分數。在非常累的時候聽到下課鈴,卻在她沒有例外的拖課下想要罵粗話——更不用說因此造成實驗課遲到,被其他老師教訓時那種恨不得咬誰一口的心情。要跑去別班找認識的同學借他們老師的筆記才能在下次年級測試的時候不被英語這門課目拖後腿,熄燈之後拿手電筒抄到眼花,再想起課上做的「完全無用」的口語練習和知識拓展,之前「老師再怎麼樣也是老師啊怎麼能直接課上頂撞」的種種同情通通被削減成一句「活該」。當然還有,最後聽說她被同學一封信寫到校長那兒去投訴,看著她眼睛紅紅地帶著黑眼圈上課雖然同情,但告別時候「終於還是換老師了啊」的喜悅,還是在看她轉過身的時候在嘴角勾畫了弧度。

我要用怎樣的詞語去形容呢?我甚至沒有準備好褒貶和描述的色彩,也不知道用基丁老師來類比,是冒犯了他們中的誰。

3

是的,這部片子我看了三次,每次都哭。

初中時候凌晨偷偷在書房看,帶著耳機,被輕易帶進配樂的領地內,因《歡樂頌》而雀躍,因薩克斯而內心柔軟,因結尾處的風琴而嘆氣連連。

年紀尚小的時候,特別害怕死亡,尤其是知名不具的局部。《死亡詩社》將這種迴避發揮到的極致,放慢的打開窗戶的動作,在白雪反照的光裡帶上花環時的表情,一把開啟放著槍的抽屜的鑰匙,父親枕邊暗示「殺戮夢想」的剪刀,沉悶的槍聲,一扇扇打開的門,一隻離掉落的槍不遠的手臂,辦公桌後中邪似得反覆悼念者「He’s alright.」的母親。

——這樣一組死亡意像帶來的壓抑,超過的血淋淋的屍體。導演似乎有意拖長了整個死亡的過程,從決心赴死到執行自殺再到屍體發現以致於最後的親友悲慟,節奏被有意識地拉到很長很長,早已對死亡心知肚明。

手槍沒有消音,但死亡被「消音」了。那種驚怖,其實更為殘忍。

第二次在高中的電影社看這部電影,在被父親否決到底最後說出「Nothing」的尼爾的眼神裡流淚。恰逢學生期最壓抑的時間裡,真真如張愛玲所言「在別人的故事裡流著自己的淚」。與其說是為他傷心,不如說那淚水的成份里比重最高的那部份應該歸咎於委屈。

父權的壓制,學業的艱難,社會評價的標準。應承下來的每一句教導,代價都是內心深處的千萬次絞殺。被期待的真是面部是被要求和被規劃,然而最痛苦的不是被封殺了其他的錄,而是決意走上這條「別人給的路」的時候,賜死了千千萬萬個欲言的聲音。如果前者還有對象可投擲怨懟,後者卻只能雙倍承受施者受者的痛苦,因為兇手,正是我們自己。

而這一次的哭點,一是在托德於雪地裡踉蹌地哭泣之時,二是在結尾處學生們站在書桌上喊出「Oh,captain.My captian.」那刻。

查理有反叛的慾望,尼爾有表演的夢想,諾克斯有萌動的愛情,米克斯成績優秀……生活在兄長光環之下的托德,是一個把原始表達能力都藏得很深很深的人。他不願意參與讀詩,寫下「Seize the day」又自己揉成一團。當同伴們的故事分支精彩絕倫的時候,他只是那個每年生日都收到一樣的禮物,內心孤獨又略顯封閉的人。是基丁在一步步感染他,是尼爾一次次拉他到熱鬧的世界裡——哭,不僅僅是因為痛失最好的朋友,亦是一個終於建立自己小世界的人(在基丁引導之下即興寫出出色詩歌、和尼爾有了更深交流、在小團體裡逐漸有存在感和融入感),再一次觸碰慘白世界的哀傷。

——那片雪地就像之前的他,白,白到什麼都沒有。

而那些獲得的顏色,又即將要被剝奪走。

適逢大學之後不再TOP,課外實踐屢次點燃我和母親之間的戰火,再一次被責難和限制砸得遍體鱗傷。忍不住緊緊盯著托德每一次摔倒、站起、又摔倒、又站起逐漸化為越來越淡的黑點,覺得眼裡的濕潤是像是河水,一點點漲起來,水光幻影中,向前跑的那個,變成了我自己。

4

我是在高二的時候告別彩菱老師的。但直到我畢業之後和學弟學妹們說起我高一的班級,還是會被追問關於彩菱老師的傳言。同情的成份也被屢次的敘述打薄,說的人和聽的人都在心裡先鋪了層惡意,然後彼此交換批判的言語,堆積起內心醜陋的一道牆。

「是啊,畢竟高中還是課業重要啊。高考定生死嘛。「

「創新教學法也不能犧牲掉學生的成績啊。」

「她呀,就是太超前了。和大環境不適應嘛。」

我們自以為是地批註著,心安理得地做著這樣那樣的結論。選擇性失憶的部份包括曾經聽著三十分鐘的課文背景對英國皇家體制無比的興奮,包括各種小組練習和發音糾正留下的現在在語音方面的優勢,還有很多很多……真的,都不記得了。

清和說:「我只願記得你的好。」就原諒我用當時的年幼為藉口,無法實踐,遺憾和悲傷,自然也只能自己承擔。

記憶里還有一個片段。是我在高三午休時侯抱著巨厚無比的《五年高考三年模擬》走過階梯教師,看到二三十個學弟學妹們閃著晶晶亮的眼睛,和她做對話。那時候她已經被「發配」去負責口語社的訓練了。在制度之外,實踐著她曾經意圖在制度內完成的願望。

我和抱著《語法大全》的舍友說,你看,這才對,這才適合。

我們交換了一個眼神,她很是明理地表示同意。這一趟路過,就真的,路過了。

5

很多時候,就是這樣吧。

好比最認同基丁的托德,在被校長叫去談話,在樓梯上都逐漸地趨同了教授的腳步,和基丁的走路教學背道而馳。舊制度的受害者往往無意識地重蹈覆轍,甚至成為新制度的劊子手。而對基丁表達不滿的同事,卻又模仿基丁讓低年級的孩子在雪地裡朗誦詩歌,「走自己的路,有自己走路的樣子」。

制度化的大環境,不會輕易被傷筋動骨。創新的嘗試,最先反感的,也許是嘗試里被給予希望的受益人。再偉大的聖賢,都不能打動所有人。所以最後站在課桌椅上的沒有卡梅倫和一部份學生(即使他們在位置上低頭、扶眼鏡、摸後腦勺,感到無比尷尬),所以彩菱老師也沒有得到我們的認可。——在這種程度上,基丁是幸運的。

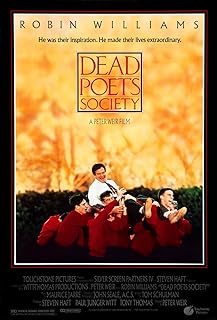

《Dead Poet Society》,被翻譯成「古詩社」也有,《春風化雨》也有,但都沒有《死亡詩社》這個直譯來得精準而富有內涵。

怎麼可能在新的革命里沒有祭祀?詩社扉頁里尼爾名字的縮寫又何嘗不是一個暗筆。

然而「向死而生」的信念一直在,被壓制的吶喊,會在內心留下更深的印痕。

評論