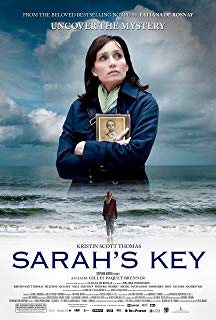

莎拉的钥匙/隔世心锁(港)/萨拉的钥匙

![]() 7.5 / 14,627人

France:111分鐘 | USA:111分鐘

7.5 / 14,627人

France:111分鐘 | USA:111分鐘

編劇: 吉爾巴克貝納

演員: 克莉斯汀史考特湯瑪斯 Melusine Mayance 尼爾斯艾列斯鐸 米歇爾杜查索

2011-10-02 21:01:59

講故事的人。

************這篇影評可能有雷************

這是一出根據歷史小說改編的電影,而雖是算作fiction的小說,卻是基於真實的歷史。真實的故事發生在1942年的7月的巴黎。此時法國已經淪陷變成傀儡政權,在納粹的指揮下,巴黎警察在1942年7月16到17兩天,於巴黎集中逮捕了一萬多名猶太裔移民和他們的子女,因為在被告知需要離開和被帶走之間時間間隔很短,傀儡政權的法國警察只允許猶太人帶走一條毯子,一件外衣,一雙鞋和兩件襯衫。他們首先被關在離艾菲爾鐵塔不遠的叫作的自行車比賽場裡若干天,然後再被轉移到巴黎郊區的中轉營,最後被送上前往奧斯威辛的不歸路。而這次對巴黎猶太人的逮捕清洗也因那座已經不存在的自行車比賽館Vélodrome d'Hiver 而得名,被稱為Vel' d'Hiv Roundup。在這次逮捕中,13000多名猶太人被逮捕,其中大部份是婦女和兒童,佔了二戰期間法國逮捕的42000名的四分之一強,從奧斯威辛倖存下來的只有800多人。

以上便是這部電影的歷史背景最簡單的描述,經年累月之後,就算最後那些消逝掉的靈魂都變成了冰冷的數字,但在維基百科上讀到的時候,仍然覺得背後發涼。電影結束時候的字幕裡寫道,這部電影是獻給所有二戰時候遭難的猶太人的。道理很簡單,就算是虛構的故事在戲劇化和悲愴,也不過是滄海一粟,在那麼多逝去的靈魂和破碎的家庭的故事裡,這也許並不是最悲涼的一個。小說作者和電影導演不過是運用他們的想像,去重現了一個可能存在的故事,並希望通過故事的講述,告訴人們一個最簡單的道理,有很多故事和真相是需要說出來的,我們很多人並不去說這些故事,於是這些故事就被當成是沒有發生過,就被忘記了。但是一旦故事說出來,就會被記住,就不會被忘記。而往往是大時代大歷史中小人物的命運和波折最觸動人心。

故事是這樣開始的。一個來自紐約的美國女記者跟隨法國商人丈夫一起搬到了巴黎,她們的新家就安在巴黎市區丈夫家的老公寓裡。女記者在巴黎為一本新的文化雜誌工作,雜誌主編力求雜誌新刊能跟new yorker, vanity affair等水準相當,要求女記者寫一篇有力的feature。在美國的時候,她曾經為時代週刊寫過一篇關於逮捕的文章,當她發現老公家的老公寓便位於佔領期間巴黎的猶太人聚集區的時候,便被追尋歷史的好奇驅使,開始調查這家地址曾經的猶太住戶。這一切,發生在2009年。

時光倒退到1942年的巴黎,那天的逮捕發生在7月16日清晨的四點,警察們到達sarah的家的時候不過是早晨的光景。sarah和弟弟都還沒有起床,他們和往日一樣在床上嬉戲。警察的到來打斷了他們的嬉鬧,大概處於害怕和看到母親驚悚的神情,sarah讓弟弟躲進臥室牆上的秘密隔間,並鎖了起來,告訴弟弟就像他們一起玩兒遊戲時候一樣,她會回來找他。

就這樣,sarah和母親以及後來在樓下碰到的父親一起被帶去了自行車場館,被帶走的還有她緊緊拽在手裡的鑰匙。但是當他們在被帶走的篷車上時,父親得知弟弟被關起來以後,就已經傷心欲絕了。而負罪感也加重了sarah想要回家找弟弟的急切。

可是一切都太晚,他們和那兩天被關在自行車場館的猶太人一樣,過了好些天可怕的日子。那個場館有十個廁所,但是因為其中五個有窗戶,所以被封了起來,而其它五個已經堵住。那個場館有刷成深藍色的玻璃天頂,於是封閉的空間加上排泄物的惡臭,空氣渾濁骯髒。想要逃走的人都被當場射殺,而很多人因為絕望自殺了。

儘管sarah的父親試圖懇求警官放他回家接兒子,但他卻被毒打。最後他們一家人被送到郊區的dramsy轉移營,孩子和父母分開。男人們被先送去奧斯威辛。在集中營的時候,sarah記住了一個曾經幫她截下一隻營外村婦扔進營中的蘋果的警察的名字,並在某天帶著小夥伴rachel試圖鑽鐵絲網底下洞逃走的時候,告訴這個叫jaque的警察,她會一輩子記住他那天給她的蘋果。警察因為感動和良心發現,幫助兩個小姑娘逃走了。

轉回2009年,女記者在翻查了資料和對比死者的名單之後,發現sarah不在其列,而專門研究過這次逮捕的法國作家還幫她找到了sarah的照片。於是她聯絡了老公的父親,向老人詢問這間公寓的真相。因為她相信sarah還活著。她的公公告訴她,在1942年7月他們一家搬進了那間曾經屬於一戶猶太移民的公寓,先是出租,但後來確認他們不回回來了,就變成了自家房產。那時候,公公才12歲。那個夏天裡有一天,有個小女孩突然出現在他家門口瘋狂地敲門,他開門之後那個小女孩就衝進臥室,用鑰匙打開牆上隱蔽壁櫥的門,他站在小女孩身後,小女孩開門後癱坐在地上尖叫和哭泣,他父親衝進來,和他一起目睹了壁櫥里已經開始腐爛的男孩屍體。

弟弟死了,但是sarah活了下來。逃出轉移營之後她的同伴生病死掉了,sarah則幸運地被救她們的農夫夫婦收養。他們視她為自己的孫女,並帶她到了巴黎去找弟弟,只是弟弟已經不在了。

女記者的公公交給女記者一盒文件,那是他父親的遺物,文件上寫著sarah。因為對於sarah和對於猶太人一家的愧疚和關心,這個法國男人在之後的十多年裡一直和法國農夫一家保持著聯繫,他每個月給農夫寄錢,作為sarah的撫養和教育費用,並關心著女孩的成長。農夫和太太視sarah為孫女養大,但儘管家庭溫暖,也無法填平她心裡的創傷和負罪感。18歲那年,在戰爭勝利過去幾年之後,sarah不辭而別去到了美國,希望離開讓她傷心的故鄉,開始全新的生活。女記者聯絡到那家農夫的後代,農夫孫子的女兒交給她sarah最後一封信,那是sarah的婚禮邀請信,她在紐約嫁給了一個美國小伙子。

於是,女記者又回到了紐約。幾經周折終於找到了sarah的丈夫的家。老人已經病入膏肓住在家裡由太太和女兒照顧。女記者以為就要見到sarah,只是那家女主人太太是sarah 丈夫的第二任妻子,sarah在她兒子才9歲的時候,因為無法再承受記憶的折磨,開車撞上卡車自殺了。當年她9歲的兒子已經移居米蘭,當年父親為了減輕他的悲傷,從未告訴他母親的死的真相,更沒有告訴他,他母親並不是一個普通的法國農村姑娘移民,而是一個分崩離析的猶太人家的唯一倖存者。

而此時的女記者也經歷著自己生活的變故,在調查故事的開頭,她就懷孕了,但她的丈夫並不想要這第二個小孩,因為他們第一個女兒已盡成年,他希望他們可以過兩個人的生活。而她卻希望把小孩生下來,婚姻出現了危機。但這一切都只是她探尋sarah故事的插曲。最後她去米蘭找到了sarah的兒子,一個中年旅行作家。作家兒子並不相信這個執著到偏執的美國女人講的母親的故事,不相信自己是猶太人並且斷然拒絕了聽她告訴她sarah的故事。但因著好奇心的驅使,他回到紐約問他的父親。他父親才把一切告訴了他。

故事的結尾是冬天的中央公園,女記者獨自推著兩歲多的女兒去赴約,此時她已經和丈夫離婚,帶著兩個女兒回到紐約。她要見的正是sarah的兒子,他去法國見到了收養他母親那家人的後代,他們送給他他母親小時候和少女時候所有的照片和日記。他們一起看那些東西,那個男人對女記者充滿了感激。他問女記者她的小女兒叫什麼名字,她說:「她的名字叫sarah."

-----------------------

我是和兩個猶太男同學去看這個電影的,而原因則是其中一個要過生日。看之前他們開玩笑說未來的歷史學家過生日,又是猶太人,看holocaust movie再合適不過了,可是看完大家站在電影院外午夜微涼的風裡斷斷續續聊了大概半小時才緩過來。其中一個男生看哭了,而他們倆說,如果不看這個電影,就不會知道這段歷史。

所以,有些故事是需要說出來的,就算巴黎修了紀念館,就算歷史學家有研究,但是基於這些的虛構的電影和小說,也許是讓普通人了解這歷史最好的途徑。也許有人看了之後,還會願意去看維基百科,了解更多的歷史。

而電影最觸動我的還是那些細節。比如女記者的年輕同事根本對二戰沒什麼了解,比如他們問她為什麼要這樣一直追問和調查下去,她說她覺得這樣做才對。我想這不就是我慣常下意識的回答麼,我也會說,這是必須知道的,知道是對的。

讓我開心的巧合是,那個女記者叫julia. 而以後再次去巴黎,也有了新的去處要去。