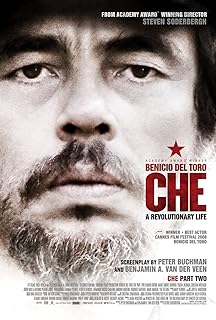

電影訊息

切:39歲的告別信--CHE: Guerrilla

編劇: Peter Buchman

演員: 班尼西歐岱托羅 Carlos Bardem 德米安畢齊 喬昆迪艾曼達 Pablo Duran

切·格瓦拉传:游击队/切·格瓦拉传(下)/切:39岁的告别信(台)

導演: 史蒂芬索德柏編劇: Peter Buchman

演員: 班尼西歐岱托羅 Carlos Bardem 德米安畢齊 喬昆迪艾曼達 Pablo Duran

電影評論更多影評

2011-10-09 21:28:58

瞧,這些人

2003年的夏天,我四處搜求,終於買到了一隻印著那隻著名頭像的帆布背包。有一次背著它坐公車時,聽到旁邊有個少年問身邊的女生:「知道他是誰嗎?」女生答曰不知。他便解釋:「他叫格瓦拉,唱搖滾的,可出名了。」

這結論情有可原。我還在賣這個包的店裡買了一件科本的T恤。那裡還有列儂、滾石等一眾圖案,只是沒有迪倫。一度成了我的老大遺憾。那幾年切突然加入了搖滾明星的行列,和張廣天、黃紀蘇的《切·格瓦拉》多少有點關係。此劇「被評為2000年中國知識界十大事件之一」。之後,就聽說這兩位主創都上山投奔某鄉去了。這部偉大的「史詩劇」也許便是投名狀。

現在我已經明白,消費是最無力的表白,佔有一個符號和物件說到底是錢的事,與理想主義什麼的風馬牛不相及。喊口號相比之下更牛一點,前提是得有人聽。當把電影拍到上下兩集的時候,想讓人聽就有點困難了。

《阿根廷》採用的是索德伯格比較擅長的「多線交叉」法,把1964年格瓦拉前往聯合國發言的美國之旅和1955~1959年的古巴革命交替穿插起來。前者採用黑白影像,後者用彩色影像,都採用大量手提攝影,帶有濃重的仿紀錄片色彩。二者的交替形成了一種特殊的「互文」效果。黑白部份中格瓦拉接受採訪時的陳述,變成了彩色部份中戰鬥場景的畫外音,似乎成為他對過去戰爭歲月的一種解讀;而彩色部份中的游擊生活,對黑白部份中格瓦拉在聯大的講話,尤其是他對拉美國家代表的反駁,也形成了一種背景的投射——革命果實是用他親歷的流血犧牲換來的,他有權用任何方式去捍衛它。他在採訪中恍若獨白的那些回答:關於革命、信仰、人性等等,與畫面中他在游擊隊員中間的表現並行,巧妙地讓觀眾在不經意間接受了這種「格瓦拉談格瓦拉」的效果。

這也是為何我更喜歡《阿根廷》的原因。單從影像文本上看,索德伯格已經達到了目的,製造出了其實並不乏疑點的真實感。但這種真實又不是那種「紀錄片」式的真實。實際的《阿根廷》看起來更像一場夢幻:黑白部份中屢屢出現對格瓦拉麵部的特寫,各種角度的強烈光線對比畫面,而彩色部份中很少有他的近景鏡頭,表情也大多被軍帽的陰影所遮蓋,只有當他戴上那頂著名的貝雷帽之後,才更多地露出了面孔。炎熱的叢林、翠綠的玉米地不斷忽然切換到紐約的黑白都市。這兩個世界之間的隔膜與距離,正像革命的勝利一般不可思議。然而切就遊走在它們當中。我們看不透他,正如他也看不透它們。想找到他的哪一句話是真實的,哪一句是泛泛的敷衍,並不比從那場已經被「日常化」的革命中找到決定勝利的一次交火更容易。

觀眾就是在這些幻覺中看到了神話的「常人版」:一個攜帶著沉重的哮喘穿行於叢林的病人,一個總惦記著教新兵們讀書寫字的「戰地知識分子」,一個像小學老師一樣解決戰士告狀的「教導員」,一個堅決處決禍害百姓的逃兵的「鐵面法官」。甚至是一個無異議無條件接受菲德爾·卡斯楚所有人事調動的「忠誠戰士」。這仍然是一種耳熟能詳的英雄套路。只是在索德伯格的加工之下,狗血被影像的敘述稀釋掉了。而攝影機也根本不讓人看清他的表情。它只要觀眾知道,切就是這麼一個人,這些對他都是非常自然的表現。就完了。那些模糊、沉思、捉摸不定,只在黑白世界裡閃現而過。那時,他已經不在革命當中。

革命締造了神話,革命本身就是一個神話。

在影片的結尾,補全了開頭兩位未來領袖在陽台上的對話。之前卡斯楚問:「你是不是覺得我瘋了?有點瘋狂是好事。」而兩個多鐘頭後,觀眾才看到之後切告訴他,自己要在古巴革命勝利後繼續「解放全南美」。卡斯楚的回答是:「你也瘋了。」

等到《游擊隊》的開場,已經是1965年。正好砍掉了切「建設和平年代」的那段歷史。很明顯的避重就輕。但此間古巴高層的某些「內幕」,恐怕只在唯一的知情人卡斯楚那顆83歲的大腦里存著,外人是搞不到手了。牛人如CIA,也只能根據M主義政黨的某些習性來玩推理,以為切和托洛茨基一樣,已經被自家的老大清洗,告別信什麼的,全是偽造品。幸而最後切又現身在剛果,給美帝國主義的謠言以致命的反擊。那時,他已經告別了地球人的常識。

從形式上說,《游擊隊》是部「正常」的電影。中規中矩,按時間順序講完了切在玻利維亞的三百多天。從化裝入境、組織隊伍,到轉戰密林,最終覆滅。當情節變得殘酷時,往往給人的感覺才更加真實。因為「勝利敘事」的套路正在被一次次的失敗證明並非定理——同樣的宣傳美好未來,為村民施醫送藥,不動百姓一針一線,卻無法打消那些木訥的面孔上疑慮和恐懼的神色,更無法讓他們跋山涉水地前來投奔。相反,他們報之以說謊和出賣,直至圍觀了英雄被處決。

切還是那個切。他拖著沉重的哮喘,讀著書,解決戰士之間的紛爭,堅強而公正。但在完全相反的境況面前,他的力量顯得越來越疲弱。其實並不是他在變弱,而是現實在變強。這時觀眾才能感受到,所謂的傳奇之光環,不過是被勝利的結局塗抹上的虛飾。同樣的舉止,在收不到積極效果的情況下,就不再那麼高大了。反而有些「形式主義」。因此,請不要相信什麼過程比結果重要。對每一個追隨切的人來說,與民眾一起歡慶勝利、開著吉普車進軍哈瓦那,和飢寒交迫、帶著感染的傷口行軍,沒有任何防備地死在某個鳥不拉屎的小鎮上,根本不是一回事。就是這同一個人,前者讓你覺得他無所不能,而後者讓你疑心他完全不知道自己在做什麼。

只有勝利的革命才能締造神話,只有勝利的革命才是一個神話。

所以,切和所有的人一樣,只是一個人,他生命的結局並不完全取決於他自己。無須再用「暴躁」、「濫殺」這些更戲劇性的東西來突出這個性格的矛盾複雜。即使他簡單到只是一條線,這條線仍然不可能是筆直的。因為他是在一個如此高低起伏不平的世界上行走。密林可以是勝利的搖籃,也可以是迷失的絕路。至少,還原如此殘酷的游擊生涯打破了那些關於「追求浪漫」的傳聞:誰能覺得這種生活是浪漫的?

我有時懷疑他也是中了玻利瓦爾的毒。那位南美的「解放者」一氣解放了五、六個國家,其間付出了不計成本的代價。而那些被他解放的人,無法接受他的「拉美合眾國」設想,終於變成了他的敵人,甚至想暗殺他。切的區別,是只在走出第一步的時候就被幹掉了。幫助一個國家趕走殖民地總督,和幫助一個國家推翻現有的政府再換一個,畢竟是兩回事。後者註定不會被所有的人視為「解放」。玻利維亞,這個用「解放者」的名字命名的國家,毫不客氣地成了新夢想者的葬身之地。

《游擊隊》的結尾也用了一次回溯,這次是切和卡斯楚一起乘船駛向「革命道路」的那段鏡頭。歷史回到了起點,勝負未卜,前面可能是神話,也可能不是。兩個「瘋人」面對著蒼茫大海,沉默無語中帶些忐忑和茫然之意。他們都只是人。

一個比另一個多活了44年,而已。 舉報

評論