電影訊息

電影評論更多影評

2011-10-21 22:22:28

【Whereas I was blind, now I see.】 (使看不見的東西被看見)

【0】。

「推開門,帶上最合適的表情,不要看見別人,也藏好自己的心。」 ——顧城《我溫暖的憂鬱已升上頂端》

語言像血液一樣該去哪兒就會去哪兒,它大概會在某些時刻被喚醒,只是為了和別人交換愛和遺忘。 記得米蘭·昆德拉在他的《笑忘書》裡,就曾讓一位哲學教授講過這樣一句話:「自詹姆斯·喬伊斯以來,我們已經知道。我們生活裡面最偉大的冒險,在於冒險的不存在。」再加上了艾薩克:」天才是運氣,生活里重要的是勇氣。」

所以,我想寫這封信給你。

【1】。

村上春樹在《世界盡頭與冷酷仙境》提及世界這方東西,會委實含有各種各樣的「簡言之即無限。」的可能性,並惟其如此才得以成立。面對那些可能性的選擇,某種程度上,是由構成這個世界的每一個人來去決定。所謂世界,不過是由濃縮的可能性製成的咖啡桌。

卻惟獨飛鳥可過。

一位羅馬學者,曾致信奧古斯丁,他說:「神是唯一的。是不可理解的,不可言喻的。」 而康德對於這種神的描述,也曾寫道:「我說的道德信仰,意思是要無條件地相信,那些即便是以我們最誠懇的努力,仍不能達成的善,神將幫助我們達成。」

我清楚記得,在我們做這個有關青年實踐項目的過程中,就曾有不止一個人對「 Rutual as god.( 祭神,如神在。)」這句簡短的話所描述的內容實質,表現出了一種不可言喻的,既好奇又觀望的態度。 在機械論科學的「邏輯」之上,還有更根本的真理。 就像康德在《純粹理性批判》裡提到:」原因的背後還是原因。」 既然我認為答案已是這樣顯而易見,就好比說:「神同在「構成了一個信仰,」如神在「只能是偶像崇拜。但即使是這樣,卻也令我始終無法完美地澄清。這到底是這句話略帶宗教意味的傳達使然,抑或還有其他原因?畢竟這句話看上去,在它的每一個文字之間,都被無可消除的親密記憶紐帶,緊緊相連,而且也並非人希望對方費解所使然。人們通常的反應,是會想找到當事人,讓其給出一個合理的解釋。本來不被理解無可奈何,不可強求。人要理解某人,也許只是水到渠成的事。

記得作家普魯斯特在《追憶似水年華》這樣寫道:「我們所看到的一切,都是已然存在於我們內心的東西。」,於是這便讓我想起小時侯,曾經在電影上看到的有關「福迪尼奇蹟」的描述:當初一人被其他人,用繩索和鐵鏈五花大綁的方式,塞進了一個大衣箱之中。其餘那些觀望的人們,又在其外面纏了好多道鐵鏈。隨後將其人連同箱子,從尼亞加拉瀑布上頭推落下來,隨即投入北冰洋,凍成冰塊。

即便那故事恍惚得不夠真切,通常我也會固執地認為,回憶總是和夢境相連,那裡的一切,都如雲遮霧繞一般迷離,輪廓依稀莫辨。不過我倒是可以感覺出那片風景,它潛藏著對自己至關重要的什麼,而且我清楚:人們大概也是在看同樣的風景。我緩緩做了個深呼吸,將自己的處境同福迪尼的處境,冷靜地加以比較:身體未遭束縛這點我倒是得天獨厚,但他不明所以然卻使我被動。

還記得村上的另一部小說《國境以南,太陽以西》曾描述過這樣的場景:「你我之間有某種特別的東西,這點我非常清楚,想必你也心裡明白。 口頭是無法表達,但那東西,它的確就在那裡,而且非常非常寶貴。」

所以說,這世界就是羅生門。沒有真相,只有立場。

「我如今,依然常記起當初情景。記那日,我自睡眠初覺醒。見自己臥在一樹蔭,下有花兒墊作茵。因覺心驚,不知所居何地,身是何人。更不知何自而來,如何至此境。」—— 約翰•彌爾頓《失樂園》

如今我們接受著同樣的建議,卻彼此相隔,互不知情,我們都懷有美好的願望,卻無處訴說,我看到了獨善其身的弊端。我很好奇,我們之間有過愛嗎?如果你告訴我一切都是我的一廂情願,我不相信。

所以我究竟要談論些什麼?

一位篤信基督的朋友告訴我:「時間不是流逝的,而流逝的是我們。人天生是有弱點,有缺陷,有慾望,不完整的。」人天生有缺陷,這也許是真的。我們怕失去、怕孤獨、怕寂寞。遙望那些消逝了的歲月,彷彿隔著一塊,積累著灰塵的玻璃。

【2】。

我甚至不知如何解釋這篇文章的創作動機,如德·尼·德·魯日蒙所言:「情人的幸福之所以感動我們,只是因為那種逡巡其左右的不幸。」 如果我說它無關學術,只關風月,會不會有些遣詞造句的荒誕? 但目前的結果是,它的確看上去已不再是一篇與公共建設有關的文章了。雷蒙德·卡佛在《當我們談論愛情時我們在談論什麼》(原作名: What We Talk About When We Talk About Love)談到:「所有這些,所有這一切我們談論的愛情,只不過是一種記憶罷了。甚至可能連記憶都不是。」說到底,寫文章並非自我診療的手段,充其量它不過就是,自我療養的一種小小的嘗試。而現在,我準備一吐為快。

畢竟直言不諱是件極為困難的事,甚至越是想直言不諱,直率的言語越是遁入黑暗的深處。到那時,大象將會重返平原,而我將用更為美妙的語言,去描述整個世界。

大概也可以這樣說吧,我們從年輕變得成熟的過程,不過是一個我們對自己慾望以及言行,毫無道理與荒唐可笑的那部份,慢慢地習以為常的過程。於我來說,倒也經常會把杜拉斯的話這句話奉若聖經:「愛之於我,不是肌膚之親,不是一蔬一飯,它是一種不死的慾望,和疲憊生活中的英雄夢想。」

比如有一些時候,當你看到了一個人,便莫名知道總有一天,你會和他發生某種聯繫。 正如薩崗引用艾呂雅的詩句《你好,憂愁》做為了她小說的名字,而我們每次碰面時都是這樣問候的。 即便也許存在於其中問題是,難題恐怕一個也未得到解決,並且在我傾吐完之後,事態也依然如故。

可回到開篇時的問題,難到這不是一種趨勢? 我們得到的資訊越多,個人發展的多樣性就越大,於是便自以為我們之間的差異也越來越大,便放棄了溝通的願望,而事實上,我懷疑,究竟有什麼是不可逾越的?答案不在我手中,或許需要其他人來告訴我。

一個人需要隱藏多少秘密,才能巧妙地度過一生?

我寧願選擇笨拙地度過一生。

【3】。

我只有在兩種情況下不大說話,善於低頭:一種是心不在焉,一種是陷入了愛情。這兩種情況,其實也我並不清楚它有沒有發生。而敏感的人們一如往常,其實並非不知道,一隻麻雀,沒有天意,也不會隨便掉下來。

有時也會包藏著翻雲覆雨的海。

就像大家嘴邊也都掛著愛,卻南轅北轍說的根本不是一件事。

亞當斯密的經濟理論名著《國富論》把現在社會經濟生活,描繪成個人利己行為的產物。也許可以這麼理解——引用拜倫的話就是: 「我對你的愛,就是對人類的恨,因為愛上了人類,就不能專心愛你了。」

我連同我的夥伴們, 就是在這個樹木瘋長的的夏天, 整理著我的青春。我總覺得自己將成為別的什麼人,似乎總想去某個新的地方,開始新的生活,並在那裡獲取新的人格。 我不得不按照這種過去的記憶坐臥行止。直到迄今為止,不知重複了多少次。 在這此後的途中, 也許不管將來怎樣。但這對我來說,我是想通過成為另外一個自己,來將自己從過去的自己,把從所懷有的什麼人當中解放出來,交換在某種意義上,也類似改頭換面的那種成長。我一心一意認認真真地這樣求索不已,並且相信只要努力遲早會實現。

正值7月,我們採訪了一位詩人,mlln。

「Pretend You are happy when You』re blue,It isn』t very hard to do.」 ( 痛苦的時候裝出幸福相,這不是那麼難做到的事」。) 見面的時間很不幸,那天是個下雨天。 鮑比·狄倫正繼續唱著 A hard rain’s a-gonna fall.( 大雨就要落下來。) 這種天氣,很容易讓人沮喪。我懷有的缺憾無論如何都依然如故。見面的地點相約在蜂巢劇場附近,一間叫COSTA咖啡館。

記得阿登伯格這樣的幾句:「你所得僅僅四百克郎,卻願意豪放地花五百,去咖啡館! 你覺得一切都不如所願,去咖啡館! 你內心萬念俱灰,走投無路,去咖啡館! 你仇視周圍,蔑視左右的人們,但又不能缺少他們,去咖啡館!」

所以一種企圖去直接跳脫到採訪進程的說法是,貝洛克的一句話:「當我死去,我希望有人說:他的罪殷紅,可他的書被讀過。」 就像是疾病使普魯斯特回到寫作,孤獨使卡夫卡回到寫作那樣。

mlln的確深知這一點。因此他的寫作就更為突出地表達了內心的需要,也就是說他的寫作失去了實際的意義,與發表、收入、名譽等等毫無關係。寫作成了純粹的自我表達,成為了mlln對自己的紀念。這讓我想起了艾略特很有名的一篇文學評論,談個人才氣與傳統,他所想要強調的是:每一個個人的創作成就,必須放在文學譜系裡去評斷才有意義——譜系,就是歷史。然而這個標準,對二十世紀的中國人毋寧是困難的,因為長期政治動湯與分裂造成文化的嚴重斷層。我們離我們的原典,我們的譜系,我們的歷史,非常、非常遙遠。

【4。1】。

一,關懷, 盛衰有憑,離合關情。

世之所處,多逆而少順。——出自《無聲戲》。

對於人類來說,慾望和厭倦是兩大支柱,它們交替出現著支撐我們的人生,一切選擇都與這兩樣東西有關。叔本華說:「發現其他人跟你有同樣的困惑,這對你來說也是一個安慰。」他說的沒錯,對於人類來說最好的安慰劑,大概就是知道你的痛苦並不特殊。甚至有更多傑出的人,都像你一樣忍受著同樣的痛苦和不幸。 甚至於它在宗教傳統中,在人類心靈的渴望中,在對道德良知的認定中都能體現。這真理就是:宇宙其實是有些的意義和目標,就是培養至善。

也就是在那時,我認定我們的工作是有意義的,我們替不善表達的人說出了他們的感受,和善於表達的人取得了共鳴。人本身就應該追求他本身喜歡的東西,而不是被世俗所約定的你應該喜歡什麼樣的東西。 至於那些痛苦的、甜蜜的、不幸夭折的、苦盡甘來的,留存在這世界的,卻只有相愛本身。 耶魯這樣說:「我認為藝術的本質是給人一個解決問題的過程,這樣你就能體會到自己都不知道自己有的感情。」 對於那些毫無知覺的人,應該恭喜他們,就讓他們那樣下去。如形影相弔地,傾聽這暗夜的濤聲和風鳴,日復一日地如此冥思苦索。

在採訪當中,mlln談及台灣最寶貴的,不是它的景色,不是它的山水,而是它的人:「你要去台灣的話,你要是想看景色,你會失望的,你要是想吃美食,你也會失望的,你要是想看什麼大陸沒有的東西,你也會失望的。你很難找到一個地方,你乘坐公共汽車,下車的時候,司機會跟你說謝謝。當你有了整錢,你換不開的時候,你隨便找一個店舖,換完錢之後,還會開心地跟你說一句謝謝。」

如果人們不相信克制是通向幸福境界的門匙,那麼放縱肯定更不是。埃勒克特拉說:「甚至上帝也不願聽不幸者的表白。」

這就好像一個人喝光了幾瓶威士忌,啃著麵包,喝著水筒裡的水,滿頭沾滿沙子,背負著旅行背囊,卻踏著初秋的海岸,不斷西行、西行。 在採訪當中,mlln提到了今年的七月中旬,由胡德夫吶喊並參與的一次工人罷工。正如那些天才都是有性格的,極少隨和,實際上胡德夫也是如此。他們中鮮有人能和所有人打成一片。人群中,他們格格不入,孤獨是他們得道成仙的必經之路。而正是因他們是天賦使然,所以他們怪異的言論舉止和思維方式,又能被大家坦然接受。普世的道德價值觀在他們身上不湊效,就像阿萊克桑得雷所說:「所有的火焰都帶有激情,而光芒卻是孤獨的,為了好給信仰留出餘地。」

「那些在我們看來陌生和新鮮的事情,在台灣卻並不新鮮。」mlln坦承,並談及起了一次新晉的學生運動:「 這些一系列事件的構成,也為華人社會塑造了一個民主的先例。同樣是在7月份,台灣的東海大學——這所學校正是以學生運動最為出名。學校裡面有片相思林,在裡面種滿了相思樹。由於校方打算把這片樹林賣給郵政系統,於是便引起了學生們的抗議。一群學生佔領了二層樓的校長室,那天正巧是期末考試。但凡有需要考試的同學離開,都有人幫著占座,以換掉那些該考試的人走。然後再等考試完成,繼續抗議。」

一些伴隨疲倦中的心酸回憶,在天地間隨風飄蕩,反覆吟唱。

這就好像在傳達:如同你在那邊自強不息一樣,我在要這裡也必須自強不息。 也許我們惟一能做的,就是從這片悲哀中掙脫出來, 並從中領悟著某種道理。而領悟後的任何理由,在那繼之而來的意外悲哀面前,卻又是那樣地軟弱無力。哪怕他們同處一室卻無話可談,他們深愛彼此卻互不相識,他們嚮往接觸卻找不到橋樑,他們渴望表達卻沒有語言。

【4。2】。

二,媒介,立此為據, 人在雲端。

桑塔格在談到卡內蒂時講過:「對於早熟的孩子來說,思考就是一種速度。」此刻我腦海中首先浮現出來的,卻仍是那片草地的風光:草的芬芳、風的清爽、山的曲線、犬的吠聲,接踵地闖入腦海,而且那般清晰,清晰的只消一伸手便可觸及——但那風景中卻空無人影。 那一切曾那般活生生的存在,如今卻了無了蹤影,變成隨風吹散的煙。

就像我們每一個人走路無不有其習慣姿勢一樣,感受方式、思考方式以及對事物的看法,也都有其習慣性傾向。即使想加以改正,也並非當即可以奏效的。若操之過急,反而會影響到其他方面。這個觀念的真正作者不是源自於我,而是在存於內心的某個人,我把他視為就是流過每個人身上強有力的潛意識流,或是我頭腦中的一個詩人。這不是任何人的成就,而是潛意識流——只可惜他沒有偏愛,卻碰巧選擇她作了他的小提琴的弦。 大概也如馬里恩•馬吉德評價說:「阿勃絲作品中的偉大人性,就是將她起初對個人隱私的侵犯合法化了。」

難道一切都是夢?

對馬克思來說,意識形態是一種想像的拼合物(bricolage),一個純粹的夢,空虛而無實義;它由」日間餘思」所構成,這些」日間餘思」之源,是唯一豐富而實在的現實--個體歷史的現實,且正是這些具體的物質的個體,物質地產生著這些」日間餘思」。 從某種意義上來說,無論周圍景物怎樣變化,無論人們搭話的聲音怎樣不同,缺憾本身就是我自身,這我心裡明白。

但這一切對我來說,就像睡眠就是生活, 而那生活卻是夢。 睡眠不是生活的反面。我從一個夢渡到另一個夢,彷彿從一種生活渡到另一種生活。如同那首名叫《光誠》的詩歌:「漫長又漫長的夜晚,到處都是不說話的光明。」

正是因為人們始終身上存在著,永遠不成不變的致命的缺憾。那缺憾帶給人強烈的飢餓和乾渴,一直讓人焦頭爛額,以致於往後恐怕也同樣會使人焦躁不安: 「由於我是學傳媒的,對電子傳媒有一些偏見。 比如現在既然有了網路的傳播媒介,人們為什麼還願意讀報紙?記得貝雷而森曾經做過的一個很有名的實驗, 他的手法也十分單純:在一個報紙工人罷工的城市,記者去採訪那些喜歡讀報紙的人。由於報紙工人的罷工,也就沒有了報紙,而那些真喜歡讀報紙的人,還是在堅持讀報,同時依舊像那些正常人一樣,嚴肅、莊重、無所畏懼的生活。哪怕是:他們沒有新的報紙,也會讀舊的報紙。讀報紙已成為是一種生活習慣,同時也變成了一種人為彰顯的生活品質。 那某種由於強烈的願望所帶來的空氣的顫動感,那樹木枯榮帶來的氣息,人的氣息,星體在運行中相遇而形成的引力,將永遠是電子媒介無法代替。誠然,電子媒介可以代替我們閱讀的文本,卻不能代替我們閱讀的感官。 你也許有一個kindle,它恐怕可以裝下幾百本書,但那些卻是廉價的。它也許跟一本書的重量差不多,但它所承載的絕不僅僅是文字,它所承載的更像是一種生活方式。 就像你們探討獨立精神,我認為獨立也有問題,其實獨立也在討好——他們並非不自由。」mlln說。

最糟的事不是人是不是不自由,而是人們忘卻了他們的自由。 傳播者往往是反叛的、非理性的和瘋狂的,正是這種平等性,使得他們像旅行家又像人類學家,全天候地在大都會裡潛行——地鐵、時代廣場、小餐廳、快餐店、公園、公共圖書館、曼哈頓的廉價賓館,還有馬戲團、有脫衣舞表演的小俱樂部、畸形人博物館、妓院、精神病院、寵物火葬場、屠宰場、拘留所、乃至陳屍所。他們企圖在這裡拍下雜耍藝人、駝背者、截癱者、侏儒、巨人、變性人、脫衣舞女、連體雙胞胎、智障者、活骷髏、瀕死的人,種種畸形人、怪人和社會邊緣人的全部生存現實。

也正是在這種時候,李維提醒我們要記得:「自降生時起,我們就需要大量的愛,來讓我們生活下去,有了這些愛,我們才得以維持。」

【4。3】。

三,鬱結,心被糅成一塊,愁腸百結。

大概作品這東西不過是凸顯個性的一個文本而已。我愛旅行,邂逅河流山川與雨露星風,但主要目的倒不是是為了邂逅艷遇, 即便是統稱為憂傷的艷遇,所以恐怕我想,最終也許我哪裡也未能抵達。 我所把握的,不過是空不見人的背景而已。就像是那些奇幻的故事,最令我沉醉。萊蒙托夫說過:「我是在你身上愛著我往昔的痛苦,還有我那早已消逝了的青春。」

mlln說:「詩歌跟小說我覺得最大的區別在於,小說是面向公眾,而詩歌永遠只能面向自己。我寫的東西終究也只屬於我自己。所以有些時候,詩歌永遠無法和公眾溝通。」

如羅蘭巴特所寫的那樣:」作者永遠只是負責製造文本,剩下的一切只能交給讀者。」 一部作品,可能它偶然攫住了某一個時期的social undercurrent(社會暗流),或成為文藝文章中,詩意盎然的副歌或者主題句。或幾乎在某一時期,成為各種真文學,恰到好處地符合了當時的集體情緒。但若它過了那個時期,就只能成為「懷舊之物」。比如海子說,面朝大海春暖花開。當時我們都會覺得它很美,卻也不禁讓我們想起了王爾德的詩:「人生因為有美,所以最後一定是悲劇。」 所以海子,真正寫的是什麼呢?他實際上是寫——房子就是他的墳墓。死亡卻並非生的對立面,它潛伏在我們的生之中。

我想也許,這個世界對那些會思考的人而言是出喜劇,對那些只會感受的人而言卻是出悲劇。就好像一部作品的死,它既不需要驗證,也不需要被考量, 從它們的出生開始,一部作品便是一條下墜的線條,它如一種就是我們生活中的空氣,看不見,卻實實在在存在著,它即將帶我們進入生命的終點站,卻也在維繫著我們的生命。 那絕非是足以撼倒對方的巨大力量,更或許它所發出的,不過是微不足道的力,然而卻能引起對方心靈的共振的希望。 畢竟生活里很多東西為我們留下痕跡的,只模糊存在自己的意識中的,總是悄無聲息。在談到自己的詩集《給鬱結的詩》時,mlln這樣描述:「所謂鬱結,它甚至其實並不代表誰,或者它並不是一個人。它不過就是我們整個青春期的一個過程。而在此期間,我會碰到一些值得寫的事情和人。也許不過就是一個代號罷了,它並不能真正代表什麼。就像當詩歌到達讀者的面前,其實詩人就已經死了,也就沒有說話的權利。他不能坐在這邊,陪你讀完。」

但睡夢像是多少世紀的蜘蛛網上最細微的一條絲, 像所有的隱秘形象的主人一樣,都將和夢一起遠去,而天使致力於墮落入間。 類似的這種疏離感,正恰逢羅曼·羅蘭所言:「你一定有過這種感覺,當你心事重重,渴望找個人談一談的時候,那個人是來了,可是你們的談話,成了兩條七扭八歪的曲線,就那麼淒涼地、乏力地延伸下去。你敷衍著,笑著,裝作很投機的樣子。但是,你心裡渴望他離去,讓你靜下來,靜下來啃噬那屬於你自己的寂寞。」

就在這種氣勢奪人的暮色當中,它便類似一種少年時代的憧憬,那是一種從來不曾實現,而且永遠也不可能實現的憧憬。這種直欲燃燒般的天真爛漫的憧憬,也許我在很早以前就已遺忘在什麼地方了。甚至在很長時間裡,我連它曾在我心中存在過,也都未曾記起。而所搖撼的恰恰就是,我身上長眠未醒的,真正地屬於我自身的一部份。但是當我恍然大悟時,一時悲愴之極,幾欲涕零。

「年輕時,我們曾經相愛卻渾然不知。」——威廉·巴特勒·葉慈

【5】。

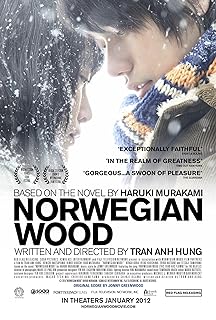

「不存在十全十美的文章,就如同不存在徹頭徹底的絕望。」——村上春樹 《且聽風吟》(日本)

對於詩歌中那些現實與非現實的錯位,與別具一格的行文。那全部的時代氛圍和個人感性,田園情結和青春之夢,都是些湖水裡頭那白楊樹的倒影,足以令人沉潛其中。 語言只不過就是提醒我們:除了岸上的白楊樹外,還有另外一個世界,有可能更真實地存在。我甚至幻想,如果我的家是由四處漂泊組成。 我所目見的那天地間的一切,全都紅彤彤一片,於是我便可以嘗試一下眺望美麗的夕陽。 我所看到的,但凡是目力所及的東西,都是現象和現象背後一點一滴的線索。 只因它不僅僅是只有靠從一個夢遊離到另一個夢,從一處景色到另一處景色才能生存。

當我憑藉那些輾轉曲折、千絲萬縷的來歷,恍然領悟到其為何物的時候,我這才領悟,那給我帶來的心靈的那陣震顫,究竟是什麼東西,也已經是三個月以後的事了。在我們整個行程完結之後,十月初,我收到了mlln的詩集。預訂併購買它的大概達到了三百人,翻開除去他寫的《引子·2008年6月》,在眾多詩歌中間我無意看到一句異常簡單,卻直指人心的文字,這句話當然必然不是寫給我,它只是詩集中開篇的導引。哪怕那片我心目中最寶貴的東西,早在很久以前,就已壽終正寢。我眼前存在的不過是我往日的記憶殘片。 難道僅僅是物件的特別?

「我打開收音機,突然想起了你。」

舉報

評論