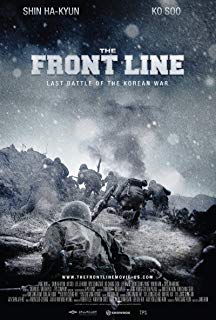

電影訊息

電影評論更多影評

2011-10-23 07:37:03

如果你只看電影,不去思考現實,那你就輸了……

《高地戰》如果說是近幾年優秀的亞太地區的戰爭影片,我覺得是合適的。

對於戰爭影片,我們習慣了首先去關注它的戰爭場面是否震撼,是否逼真,是否血肉橫飛,是否有殘肢斷臂……如果有,那麼片子至少在「合格」的水平之上。關於戰爭電影的發人深省之處,才是真的能給影片加分的地方之所在。《高地戰》看來也很符合後者。

「韓戰」——一個被韓國炒了又炒的電影題材,因為她的民族性、現實性,總能很自然地喚醒觀眾的共鳴。且不論戰爭中的正義與邪惡、對與錯,關於戰爭本身的批判,才是現代戰爭片開始追求的共同主體。可以說,一部《高地戰》幾乎向所有國家的觀眾傳達出一點:他們已經站在了戰爭道德與政治道德的「制高點」。

當朝鮮還在為美帝和南偽咬牙切齒的時候,當我國還在為60年前的解放戰的勝利而樹碑立傳的時候,我們似乎才猛然發現,道德的「制高點」已經悄然被我們曾經的對手佔領。

影片中,離戰爭結束前的12個小時裡,南北雙方的士兵唱起了互相熟知的歌曲,不禁都潸然淚下。大家都想丟棄武器,結束這場無休止的戰爭。此時,沒有了意識形態的衝突、沒有了仇恨,有的只是民族大義和對和平的呼喚。在那一刻,你壓根從心裡覺得,你要是在那個時候不合時宜地喊出一句「社會.主義萬歲!共.產.黨萬歲!」真的是顯得多麼的可笑。

而這,正是「制高點」的控制力!

於是,有些觀眾開始反思戰爭的意義,開始反思這場戰爭是不是一定要打,甚至覺得我們中國人那時怎麼那麼s.b的去介入這場戰爭!

好吧,你若是這樣想,那導演太高興了,一部影片的更深遠的影響力終於有其效果了。

誠然,我佩服韓國導演在處理韓戰題材的影片時的號召力。其實,這是同一個民族間,南北雙方軟實力的競爭。誰先淡化意識形態的衝突,誰先高舉民族大義的旗幟,誰就佔據了主動。很明顯,韓國人處在制高點。但是我想說,民族大義可以有,反戰的聲音可以有,但每一位觀眾應該有自己的氣節,明白什麼是自己的底線,什麼是國家的底線,什麼是在「大同世界無限好」的美好願景中應該依舊堅持的。因為,有些東西你是不能忘記的:

我們參加這場戰爭,是被迫的,是無奈的。別說你們韓半島誰統一誰不管我們的的事。別忘了,那是在緊張的冷戰時期!你美國若不出兵干預,我們也就不會出兵干預!我們不是怕李承晚統一了韓半島,而是怕你李承晚真的是美國的傀儡,讓美國軍隊飲馬鴨綠江,威脅我國的東北重鎮。那樣的後果會怎麼樣,你有沒有仔細想過。

而這些,導演有沒有跟你說呢?

所以,如果因為一部煽情的影片而斷然否定我們的爺爺輩們的流血犧牲,是不是顯得有些幼稚呢?

所以,一方面我們要看到,在很多方面韓國、中國台灣已經開始打出了這樣高舉民族大義的「溫情牌」。這似乎很有效——台灣人說了:「我們要和平,大陸你要撤飛彈!」於是很多國家聲援台灣:「大陸你要拿出善意呀!」呵呵,善意,是的,我們有善意,但是你們島內還是有那麼多想鬧獨立的聲音,你們解決好這個問題沒有?

是的,我們需要與時俱進,也要走民族大義的路線。但是我們不能忘掉本。不能忘掉我們血淋淋的過去,正視現實,求同存異,才是我們應該去做的。因為,這個世界本來就沒有電影中渴望的那般美好。

最後我想說,電影是個窗口,是國家軟實力的象徵,是劃定「道德標準」的一種方式。這一點韓國人已經用好了,我們是不是也要去爭奪一下「制高點」呢?

另外,這只是一部電影,屬於藝術的範疇,看看而已。如果你只看電影,不去思考現實,那你就輸了…… 舉報

評論