電影訊息

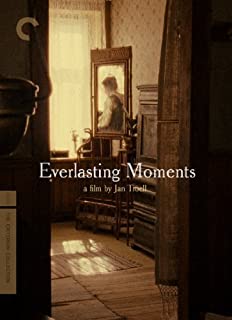

璀璨瞬間--Everlasting Moments [DK]

編劇: Niklas Radstrom 揚托爾

演員: 瑪莉亞‧海絲珂寧 麥可佩斯伯蘭特 賈斯柏克里斯汀森 Emil Jensen

永恒记忆/永恒时刻/玛拉拉森的永恒记忆

![]() 7.5 / 5,780人

131分鐘 | Australia:106分鐘 (short version)

7.5 / 5,780人

131分鐘 | Australia:106分鐘 (short version)

編劇: Niklas Radstrom 揚托爾

演員: 瑪莉亞‧海絲珂寧 麥可佩斯伯蘭特 賈斯柏克里斯汀森 Emil Jensen

電影評論更多影評

2011-10-25 07:29:22

通過鏡頭,你看到了什麼

「通過鏡頭,你看到了什麼?」

在她準備放棄照相的時候,她的引路老師----那個照相館老闆,這樣問她。

當初,她拿起相機,不過是想把它賣給這個老闆,而就是這個人,給她拍了她有生以來的第一張照片,於是,在冥冥中,她發現了自己和照相機之間那無法剪斷的情緣,她拿起了相機。

通過鏡頭,她又看到了什麼?

在照相機的背後,她不過是一個貧民窟裡的貧寒婦女,一堆的孩子和家務,外帶著給人打掃房間賺錢,還有一個雖然善良但是斷不了酗酒的丈夫,這些幾乎就是她生活的全部,偶爾會有一些詩意的感觸,也不過是發現屋簷下的冰凌會折射出美麗的光芒。

可是通過鏡頭,她又看到了什麼?——她看到了另一種鏡像,這種鏡像給人們帶來了滿足,給她帶來了自信,那無意間捕捉的瞬間會成為凝固的美,那從沒有在意的平凡景物會煥發出新的魅力,那凝聚的瞬間會成為心靈的感動和情感的永恆,成為她對這個世界的理解和她被這個世界的理解。

她平凡的一生,因此而不同。

這就是電影《永恆的時刻》,電影也被翻譯成《瑪拉拉森的永恆記憶》,講述了瑞典首位女攝影師瑪拉拉森的人生經歷。導演特洛爾的妻子是這位瑪拉拉森的孫女,2008年在他77歲的時候,拍了這部電影。瑞典導演楊-特洛爾,是歐洲影壇最具知名度的導演之一。1966年特洛爾以《4乘4》正式殺入影壇,兩年後他的第二部作品《生活的火花》便在柏林電影節上獲得三項大獎,1968年,他的第三部電影《誰見她死去》更是成為柏林影展的大贏家,攬獲了包括最佳影片金熊獎在內的五項大獎,成為瑞典最被看好的導演。1971年,他的《大移民》入圍了奧斯卡最佳導演和最佳編劇兩項大獎,《瑪拉拉森的永恆記憶》則是其時隔37年後二度角逐奧斯卡。遺憾的是,在確定入圍名單最後一關時,電影落選。但是,實際看來,這應該是個帶有爭議和遺憾的「誤判」。

作為一部高齡導演的作品,這部電影的確呈現出來「老」的跡象:首先是他的影像風格,沉浸在一片昏黃的光線之中,畫面凝重而豐滿,偏暗的光線充滿了懷舊氣息以及與那個時代非常吻合的時代氛圍。特別是畫面的構圖和影調非常講究,如果靜止地看,非常具有老照片的感覺,彷彿這不是一個個人傳記,倒像是老照片的回憶。這種格調,充滿了藝術氣息,和表現攝影這樣一個藝術題材氣質非常吻合,而片中對一些老照片的展示,如那張拍攝少女遺體的照片,精準地體現出早期攝影以及那個時代審美的魅力。無獨有偶,這種奇特的影像風格在其他老導演身上也有體現,塔爾科夫斯基的《鄉愁》、亞歷山大•索科洛夫的《父子迷情》等電影都是導演的晚年之作,都呈現出了非常獨特的影像風格,對於這種獨特有人曾解釋為與導演進入老年後的視力有關,但從現在看來,我更願意解釋為「薑還是老的辣」——在拍攝了那麼多電影之後,他們已經日臻化境,運用自如,已經能夠隨心所欲而又準確無誤地用攝影機表達著心中的情感。就像電影中瑪拉拉森和自己的攝影機那樣,她最後為自己拍下的照片,那種沉靜安詳的美,正是經歷了生活的磨礪和歲月的沖刷後才可能有的美。

電影的這種影像風格也充滿了對過往那個時代的敬意。這種敬意表現在許多細節上,片中所有的場景道具,都充滿了懷舊的氣息,勾勒出那個時代特有的韻味。而片中丈夫經歷的一些社會事件,以及他一生都揮之不去的「泡特金」情結,都在記錄著那個時代的社會特徵,飽蘸了那個時代的社會氛圍。

電影中另一個「老」的跡象就是敘事方式的娓娓道來和舒緩婉轉,電影沒有一味地強調主人公與照相的情愫糾葛,沒有反應她對於攝影的投入與痴迷,相反,大量的篇幅在表現她和丈夫、孩子的凡俗的生活,在瑣碎的生活中,她感受著生活的磨礪與真諦,尋找著和丈夫的情感平衡點。羅素說,學會接受生活的瑣碎和乏味是必要的。正是瑣碎而乏味的生活,鍛造了她的性格和對藝術的執著。瑪拉拉森的扮演者貌不驚人,第一個出場鏡頭甚至會給人一種過於平常的意外感,但是很快她就用自己的表現,特別是那雙內涵豐富的眼睛抓住了觀眾的心。實際上,扮演瑪拉拉森的女演員瑪麗亞-海斯卡尼是瑞典的實力派女星,2003年曾獲得過芬蘭維拉獎的最佳女主角,特洛爾對她的選用可以說是獨具慧眼。

電影中瑪拉拉森和那個照相館老闆的交往溫暖而動人——其實我們都暗自盼望著他們的友誼能轉化為愛情,但是,她最終還是選擇了自己的丈夫,這是因為電影中丈夫這個角色也刻畫的非常豐滿,他其實是個善良的人,愛自己的家人,有正義感,在他心中有著強烈的社會參與慾望,他對於泡特金「無政府共產主義」的執著信奉,決定了他一生與這個社會的碰撞與痛苦,包括他難以自製的酗酒。正因如此,妻子瑪拉拉森才會最終能寬容地接納他,這實際上是對於一個時代的接納與妥協。也正是這樣的胸懷,讓她最後能為自己拍出那樣從容和靜謐的照片,那照片,不僅僅是對一個追求藝術的女人的善良心靈的歌頌,也是追憶一個時代的輕輕吟唱。

在那種近似吟唱的感覺中,我們對於攝影有了一種更新的認識。我喜歡用「照相」這個詞來代表那個時代的攝影,不僅是因為這個詞具有一種懷舊的感覺,而且這個詞還有一種歷史的厚重感,有一種對於攝影的敬重感。這種感覺,在我們可以隨手使用數位相機和手機捕捉影像、靠後期修改渲染來得到所謂攝影效果的今天,已經很難輕易感受到了。

所以電影中的那台老相機,總是觸動我們懷舊的快門,拍下心頭用上的溫暖,這溫暖來自於導演對自己長輩的尊崇,也來自於導演對一個時代的溫情審視。 舉報

評論