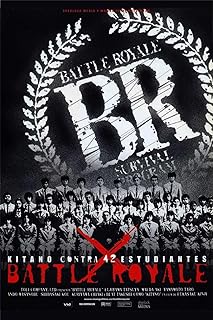

電影訊息

電影評論更多影評

2011-11-02 06:23:19

一部溫情脈脈的青春片

觀眾帶著期待走進電影院,就像帶著爆米花一樣理所當然。去看《大逃殺》,大多數觀眾的期待就是血腥、暴力,人性的黑暗面。他們隨時準備接受驚嚇與刺激,並帶著提高血糖的巧克力。可是,出乎意料之外,120分鐘的儀式之後,卻發現這樣一部傳說中的《大逃殺》,在暴力的外殼之內,居然是如此溫情脈脈,深情款款,血肉橫飛之間,帶著無限的悲憫。

一、 北野的人物塑造:關於大人和孩子的差別

曾經有一個新媽媽抱著孩子站在弄堂里,看到隔壁中學的女學生嬉笑路過,突然悵然若失,「我從來沒有想過,會有比我更年輕的東西。」

每個大人都曾經是孩子,每個孩子也都正在變成大人。在所謂「成年」的那條界限上,之前所有的種種愛恨、孤獨、迷茫怎麼可能被一頁翻過?大人與孩子的差別,或許就是社會開始用克制、責任等條條框框來要求那些被稱作「大人」的個體們。不過在此之前,忘了問他們能不能承受。

孩子們的殘忍很直接,他們忍受不了大人犯下錯誤,不再相信大人,就向舉起尖刀,發洩屬於青春期的暴躁不安。而北野這樣一個成年男子,即使被刺傷,在毫無援助的旁觀中,必須自己挪到水池旁,洗去血跡,贏得自己的尊嚴。

北野的是本片最為成功的人物塑造,他是如此殘忍,將尖刀擲向一個18歲竊竊私語的女孩,就像扔出一個粉筆頭,他滿懷熱情地看著屠殺規則,就像一個終於等到心愛節目開演的老頭,他宣佈每個時段的死亡名單,就像老師宣佈考試成績與排名。比較《辛德勒名單》中的納粹軍官,讚賞完建築師就下令處死,挑選一個沒有經驗的女孩做女僕…. 北野的喜惡同樣讓人難以估計,毫無徵兆,捉摸不定的瘋子才最危險。

北野卻又如此孤獨。這樣一個儈子手,在這樣一個孤島上施暴,居然還一直開著手機,不願錯過家人可能會打來的電話。當他從睡夢中醒來,甚至子彈已經穿過他的胸膛,只要電話鈴響起的時候,北野依然會馬上站起來,找出手機,接起電話。因為,在電話那頭,是他渴望的女兒和家人的愛。接起電話的那一瞬間,他又立即隱藏起自己的渴望,因為,在電話的那頭,實際得到的是嫌棄和冷漠。那些死去的少年們,許多人帶著愛離開,而北野永遠得不到他想要的愛,是最可憐的人。

在無聲的夢境中,北野和中川吃著冰棍,跨過河邊的石頭。初看時覺得分外詭異,感到一個溫柔的女孩面臨巨大的危險。但在體諒到北野的孤獨之後,才知道危險不會發生,那是北野最幸福的時刻,說什麼都無關緊要。

雖然北野滿臉褶皺,兇殘冷漠,可他也曾經是一個孩子,甚至到最後,他還是個孤獨的孩子,和那些躲在牆角哭泣的孩子們並沒有不同。

BR法則淘汰出有資格成為大人的孩。導演借七原的口說出自己想說的話——因為在他們成為大人之後,這個世界或許比孤島上的殘殺更為可怕。

孩子長大之後,會不會成為他們痛恨的大人?對於這個問題,怎樣慷慨激昂的誓言都為時過早,終將在歲月的塵埃中悄悄褪色。

二、 42個少年的人物關係:用18歲交織的愛情相串聯

對於18歲來說,什麼能與生命和鮮血等重?父母、朋友、考試,還是初次萌發的愛情?

在個體與外界猛烈撞擊的「青春期」,生命的根本主題就是希望得到外界的認可,《關於莉莉周的一切》、《燕尾蝶》、《藍色大門》、《十三棵泡桐》…一系列的經典青春片都是從這個主題出發,再沿不同的軌跡演繹。而在這些認可之間,愛情又是最為終極、最為激烈的一種。

在18歲,或許唯有愛情,可以將一個少年的悲喜玩弄於鼓掌,忽地拋向天空,忽地又沉入水底。讓他從嘈雜的教室、球場、人群中分辨出某個眼神、某種聲音,卻又徘徊不前,有時欣喜萬分,有時又備受折磨。而對於《大逃殺》這樣的一個發生在18歲的少年集體之間的殺戮故事,有資格與屠刀霍霍、鮮血迸流相互映襯的恐怕就是18歲的愛情了。

七原和好友阿信同時喜歡上了中川,只能藏在心底;在山頂與燈塔,兩個女孩不知死神邁近,羞澀地向七原告白;千草垂死前尋找著「陪你一起跑下去」的弘樹;琴彈殺死弘樹,才知道弘樹一直喜歡自己,只能大喊「可是你從來沒有跟我說過一句話啊」,就算殘忍如光子,彌留之際也留給七原一個不捨的眼神……如此交織複雜的愛情關係,只有在學生時代才有,或許也只有在學生時代,才會出現那麼多的捨身忘我。

於是可以發現,在這樣一部血腥電影中,用來串聯起人物關係的,竟然是愛情。

如此大膽的串聯方式,在一個少年集體中顯得十分合理,又與暴力血腥形成巨大反差,讓觀眾徘徊於感官刺激與情感共鳴之間,產生盪氣迴腸的理想效果。這無疑可歸功於影片背後的編導智慧。

因為成功的情節設置,《大逃殺》之後,模仿之作不斷湧現,但相較於後來者,《大逃殺》除了必要的遊戲、喜劇點、血腥、青春肉體等商業元素之外,觀眾還能從中看到自己的跳躍不定的青春時代,獲得觀眾個人的某種悲壯感。可能,在很多年後,已經不記得具體的屠殺細節,卻可能記得那個琴彈在殺死弘樹之後的叫喊。

經典與平凡之作,可能就差這麼幾個臺階。

三、 讓影片落地的細節刻畫:真實氛圍更恐怖

最恐怖的事永遠是最普通的事,《午夜凶靈》、《辦公室有鬼》、《床下有人》等片都將恐怖元素植入了電話、辦公室、鏡子、床等日常事物。對於《大逃殺》來說,孤島、BR法則、軍隊協助的殺戮行動….一切看來都是那麼遙不可及,但是加入了一些「落地」元素之後,觀眾的脊樑就有可能慢慢發涼。

例如,北野因為一個女孩在他說話時竊竊私語,毫不猶豫地擲出飛刀,就像真實生活中某些老師扔出的粉筆頭;七原在自衛中把砍刀劈入男同學的腦袋,卻像平時打架失手一般,習慣性地問「你沒事兒吧」,對方居然也習慣性的回答「我沒事」,才倒地死去;另外,每個人隨機的武器就像班會活動散發道具,廣播死亡名單就像運動會上的喇叭喊話,連廣播體操還是照常開始…而個人認為最為成功的設置還是在教室中播放的電視短片。

當穿著緊身衣短褲,染髮、濃妝的年輕女郎在電視上出現,用日本特有的「可愛」語氣介紹規則時,這更像是我們熟悉的電子遊戲的歡迎畫面。然而此時,這卻是一場屠殺的開始,從那紅唇中吐出的,是關於這些少年未來的可怕命運,而她誇張的動作示範,正是少年們慘死的方式。隨著短片的播出,似曾相識的女郎形象慢慢異化成一個魔鬼的代言人,平常的一瞥一笑之中,都賦予了恐怖的氣息。同時,這樣娛樂化的電視短片與現場驚恐的氣氛形成反差,也更突出了北野不穩定的精神狀態。

四、 人性分崩離析的亮點段落

對於《大逃殺》來說,在故事方面最需要滿足的觀眾期待,或許就是,一群朝夕相處的朋友是怎樣開始自相殘殺的。也就是說,人性是如何開始暴露出自己的「邪惡本質」的。除了剩下的三人,其餘三十多人的死亡要各有不同,對於編劇來說是個極大的挑戰。

總結來看,在人性揭露方面,《大逃殺》做的相當節制。大多被處理為溫情脈脈,出於個體原因的悲劇。較為常規的筆墨如:天性殺人狂(捲髮插班生)、無法面對者(自殺殉情)、素有積怨(被光子奪槍的女生)、好勝自私者(優等生眼鏡男)、惟命是從的膽小鬼(弓箭胖子)、盲目自衛者(琴彈)等,一個鏡頭交代的密友自相殘殺。

同時,有三個段落是本片的亮點所在,表現了人性是如何分崩離析的。

首先是光子潛在的殘暴被激發。早在幼年時期,光子就已經看到了人性的黑暗面。雖然她也有普通女孩的情感,比如對於七原的愛。但一旦面臨絕境,就立即回歸到內心所明晰的唯一目的:為了自己活下去,犧牲別人。還在其他女孩掙扎怯懦的時刻,光子已經拿起武器,成為強者。在殺死同學的清晨,光子還能洗頭化妝,沒有絲毫愧疚。強者淘汰弱者,進化如人類,還是回歸到自然,與野獸並無不同。

其次是燈塔裡的烏龍殺戮。一群女孩躲在燈塔里維護著彼此信任的關係,燈塔可以抵禦住外面的風浪與槍彈,卻沒有辦法抵擋人性的致命弱點——「懷疑」。「懷疑」二字,是無數是非的起因,小到戀人、家庭,大到國家、經濟體,因為心有間隙而互相防備,最終越走越遠。一個女孩的中毒身亡,並不是這場慘劇的原因,而只是導火線。真實的情況是,在巨大的壓力下,每個人都在心裡悄悄地懷疑別人來保護自己,女孩間表面的信任關係其實十分脆弱,輕輕觸動就會崩裂。中毒事件只是這最後的一擊而已。

千草殺人事件,這是本片的神來之筆。不同於其他的戲劇段落,看到開始就能預期結局。這個段落開始時一切都很平常,彷彿什麼都不會發生:千草長跑鍛鍊,男生追求千草遭拒,一切稀鬆平常。但是在孤島上,下一步就可以赤裸起來。第一個震撼是,男生提出自己可以強姦千葉,希望她就範。第二個震撼是:男生惱羞成怒,佔有慾得不到滿足,竟然向自己喜歡的女孩射箭。最為關鍵的第三個震撼,因為「你劃破了我的臉」,一貫溫柔清高的千草突然爆發,一刀刀捅向男孩兒,再也不顧鮮血沾染到長髮,污染了眼睛,滿腦子只有「殺死他,殺死他,那個膽敢破壞完美的混蛋!」觀眾的期待被一次次突破,細想起來,在此情此景下,每一步卻也合理,最後就獲得了一個不同於任何陳詞濫調的經典段落。

五、 關於故事可能有的其他空間

電影《大逃殺》擁有好故事、好細節、好人物,於是成為一部經典。但在成片十餘年之後,再來觀影,也發現了一些可能的空間。

情感關係為人物主線,暗戀和殉情的情節顯得稍有重複,如果用其他揭示人性的情節些來替換,或許能使影片少一些溫存,而更多一些回味的餘地。例如密友、愛人之間的背叛現在只是幾個鏡頭帶過,或許可以從自私的本性或是內心的隔閡出發,做出更為精彩的刻畫。其次,集體中經常會有個別人強烈地希望得到認可,表現為自負與爭先。在巨大的壓力下,內心的自卑和虛弱才暴露無遺,反過來去推翻一切否定他的人或事,這類人可以成為一個典型。另外,如果篇幅可以控制,還可在某個小群體中加入「兇手是誰」的懸疑情節。

在某些情節上,略顯牽強的設置讓觀眾有所失落,甚至成為笑點。例如電腦天才駭客攻入系統的情節貫穿在影片的大部份時間,讓觀眾對此抱有強烈的期待。可是最後的死亡顯得太過輕易,與之前的鋪墊不甚匹配。同時,前一屆的的獲勝者川田,最後突然找到打開項圈的方式也稍顯突兀。如果讓電腦天才的努力再往前一步,炸藥到達指揮部,構成實際的威脅,甚至為川田找到打開項圈的方式提供條件,但在最後時刻失敗,或許會得到更好的效果。

另外,千草臨死前呼喚弘樹的名字,弘樹就如同天降神兵般出現,容易成為笑點,改為千草的回憶,早就得知弘樹喜歡的人是琴彈可能會更好。

分區與危險時段是一個很有趣的設置,它的功能在於,島嶼上不存在任何一個可以躲藏的安全地帶,強迫參與者不停地活動。而隨著時段的越來越短,參與者的活動也就越來越多,就像是不斷加熱的玻璃盒中到處亂竄的小白鼠,狹路相逢和戰鬥的可能性也就大大增加。這不僅對於北野,還對於觀眾,都是一項提高「遊戲」難度等級的重要條件。但就現在的影片看來,這一設置並未被充分利用。沒有看到「最後一刻逃生」的段落,從逃出危險片區卻與危險人物相遇的段落,或是沒能離開危險片區而被爆頭的段落,還是留下一些遺憾。

或許直到大螢幕亮起的一刻,電影主創才知道自己拍了一部什麼樣的電影。如果一部電影可以滿足觀眾的期待,就算是成功,創作者們可以鬆一口氣。如果它居然幸運地超越期待,甚至震撼觀眾,就像是《大逃殺》這般,那就成了一部經典之作,值得淚流滿面了。 舉報

評論