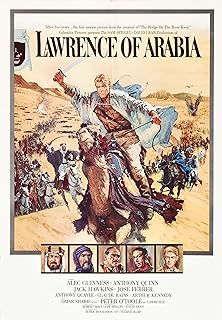

阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)/阿拉伯的罗伦斯(台)

![]() 8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

2011-11-09 08:09:28

《Lawrence of Arabia[阿拉伯的勞倫斯]》史詩劇裡的英雄

************這篇影評可能有雷************

http://axinlove.com/2011/11/lawrence-of-arabia/

《Lawrence of Arabia[阿拉伯的勞倫斯]》史詩劇裡的英雄

by @xinl.ve 111108

Movie Rating:9。

前幾天抽空把Jeremy Wilson的《Lawrence of Arabia》原文精簡版掃完,果然詞彙量小適合英文初學者。因為是精簡版,每章內容基本都相等。在要兼顧到Lawrence一生的歷程時,不免降低他在Arabia世界的傳奇色彩。《Lawrence of Arabia[阿拉伯的勞倫斯]》直接跳過Lawrence的童年和青年時代。第一次在鏡頭前出現的時候,Lawrence拿著一支筆在描地圖,身著軍裝。在地圖上勾繪,已經表示他從敘利亞的卡爾基米什考古和西奈半島的軍事測量活動中掌握了地圖製作的本領。身著軍裝,則表示那時已經是1914年12月之後的事情,他已經加入了開羅軍事情報局阿拉伯機構。電影描述《阿拉伯的勞倫斯》傳奇的結束——序幕中出現的車禍——是直接從Lawrence離開大馬士革接了上去,也忽略了他撰寫和出版《Swven Pillars of Wisdom[智慧的七根柱子]》的煎熬,以及化名再進入英國軍隊服役的經歷。

《Lawrence of Arabia[阿拉伯的勞倫斯]》濃墨重彩地集中於一個拿破崙身高式的人物(真實的Lawrence不到1米7,Peter O』Toole[彼得·奧圖爾 ]實際1米8多),從一名普通英國文職軍官轉變成創造世界歷史的人物。情節的戲劇性和浪漫色彩給觀眾的感受,一點不亞於當時Lawrence的照片給苦悶的英國民眾帶去驚奇。當時的歐洲正陷入第一次世界大戰無法結束的塹壕戰,勞倫斯的故事給了英國人逃避的可能。選擇性的挑選Lawrence的經歷,更符合電影的名字,「阿拉伯」的勞倫斯,Jeremy Wilson的傳記則更像是「勞倫斯的一生」。

不過,由於這種意圖性極強的選擇,對不熟悉勞倫斯經歷的觀眾來說,也只有一帶而過地忽略電影之中的細節,特別是電影別有深意的開場。

He was the most extraordinary man I ever knew.

Did he really deserve a place in here?

先說這段。「a place in here」是指勞倫斯的半身像就位於聖保羅大教堂一事。電影在老頭說完上面這句話後,馬上跟著的畫面正是聖保羅大教堂的外景(見下圖)。聖保羅教堂是個什麼地方?列舉一個情況就能說明問題。查爾斯王儲和黛安娜王妃的世紀婚禮的舉辦地,正是聖保羅大教堂。說第一句話的年輕人是與勞倫斯在阿拉伯革命中相處時間最長的英國軍官Colonel Brighton。從後來他與勞倫斯的共事來看,他一直對勞倫斯的創舉表示欣賞,只是在阿拉伯建立獨立王國存有不同意見。從二人對話的情況彷彿可以得出以下結論:勞倫斯的事蹟還未征服所有的英國民眾,只有熟悉他的人才知曉他的事蹟。

事情的真相正是那樣的嗎?再看第二幕(下圖),記者採訪Lord Allenby。

Lord Allenby, could you give a few words about Lawrence?

What, more words?

The revolt in the desert played a decisive part in the Middle Eastern campaign.

Yes, sir, but about Colonel Lawrence himself.

No, no. I didn』t know him well, you know.

Lord Allenby不是別人,是後來Lawrence的上級General Allenby,當時英國埃及遠征軍的最高統帥,接任General Murray一職的人物(在第四幕中要提到的人物)。真實的史料記載,他在整個阿拉伯起義活動中一直給勞倫斯以強有力的支持——這點從電影之中也能看出來——因為他從勞倫斯的建議中敏銳地感覺到阿拉伯武裝的覺醒,能帶給英國遠征軍極大的戰略優勢,扭轉英法勉力對抗土耳其帝國的局面。這樣一個勞倫斯的上級,怎麼會只強調阿拉伯起義的重要性而避而不談勞倫斯的功績,甚至說自己並不熟稔勞倫斯。

為什麼會這樣?電影並沒有直接給答案,而是以一種奇特的方式插入了採訪Mr. Bentley的第三幕(見下圖)。

Mr. Bentley, you know as much about Lawrence as anybody.

Yes, it was my privilege to know him.

And to make him known to the world.

he was a poet, a scholar and a mighty warrior.

He was also the most shameless exhibitionist since Barnum & Bailey.

歷史上並無Bentley這一人物,在阿拉伯革命中採訪勞倫斯的美國記者真名叫Lowell 湯瑪士。電影裡Bentley的戲份,大部份取材於Lowell 湯瑪士。而真實世界裡的Lowell 湯瑪士在英國播放勞倫斯的照片,這才引起了世界對勞倫斯經歷的關注。對於一個曾經宣傳過勞倫斯事蹟的人來說,至於用「自Barnum & Bailey[現在的世界的四大馬戲團之一,當時因展示奇異醜陋的動物和人類而名聲不佳]以來最無恥的愛現者」來定義勞倫斯嗎?從相關的史料來看,勞倫斯後來的確與Lowell 湯瑪士交惡,不過電影之中沒有交代這個情節,因此不能斷言此時的Lowell 湯瑪士/Bentley因為怨恨勞倫斯而要說出這番話。

不過電影之外的一點8g可能有助於解釋這個情節。本片最初的劇本準備採用Lowell 湯瑪士關於勞倫斯的有關資料,但本片的編劇Robert Bolt大量刪減了Lowell 湯瑪士的戲份,然後把後者變成了傑克森 Bentley,以一種輕蔑並懷有敵意的空氣看待勞倫斯的宵小。片頭的人物性格其實也並不符合其後Bentley與勞倫斯相處時表現的個性。唯一能解釋這個矛盾之處的就是編劇Robert Bolt與Lowell 湯瑪士交惡了,與勞倫斯關係不大。

最後再看一出看似讓人摸不著頭腦的戲碼(見下圖)。

Knew him? I never knew him.

He had some minor function on my staff in cairo.

說這話的人是General Murray,電影之初是勞倫斯的大Boss,糾結於勞倫斯去貝都因多久的人就是他。他在真實的世界裡也是勞倫斯的有力支持者,只不過相對於General Allenby,他的轉變需經過勞倫斯的大量說服工作。這樣的人也表示不熟悉勞倫斯,而且將勞倫斯的工作看的無足輕重,難道不是件非常奇怪的事情?

作為史詩劇的電影沒有交代的內容還有很多。給阿拉伯人帶去獨立的勞倫斯,嚴重觸動了法國的利益,並由於政治交易而被曾經的盟友們出賣,以致電影以勞倫斯陷入深思離開他所攻佔的大馬士革作為結束。他的存在和出現並不為更重視英法盟友關係的英國當局所喜,戰後的歐洲人視他為燙手的山芋。而又因為勞倫斯的個性與舉止(迷戀軍隊生活——有人分析他可以從軍隊的「同志」那獲得溫暖),英國軍政兩屆都要確保他的平安,要避免勞倫斯嚷嚷過的自殺事件成為現實。因此,即便是在勞倫斯的銅像就位於聖保羅教堂的儀式之時,曾與勞倫斯打過交道的人,習慣將他個人的傳奇湮滅於歷史大的車輪之中。而同時,為了《Lawrence of Arabia》的恢弘和戲劇性,僅在電影的開頭以一種自我否定的方式貶低英雄勞倫斯,從而塑造一個有點壯志未酬的悲劇英雄。

而關於電影所呈現的勞倫斯,其實還要與本片的導演David Lean有很大關係,他是一個沒有幽默感,沒有生活情趣的人,因而他的勞倫斯也不免有些「薄情」的烙印。

受制於篇幅,關於David Lean的情況,等以後再說。

Lawrence.of.Arabia.1962.HDTV.720p.x264.AC3-5.1-iLL