電影訊息

電影評論更多影評

2011-11-25 06:26:25

《反基督者》電影分析

《反基督者》電影分析

建環9韓璐

一、影片資訊

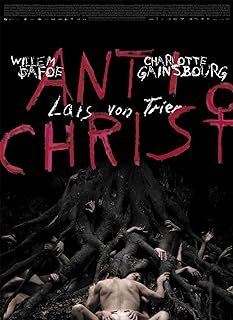

片名:反基督者

英文名:Antichrist

導演:Lars Von Trier(拉斯·馮·特里爾)

編劇:Lars Von Trier

主演:威廉·達福/夏洛特·甘斯布

類型:劇情

製片國家/地區:丹麥/德國/法國/瑞典/義大利/波蘭

語言:英語

上映日期:2009-05-20

片長:108分鐘

獲獎情況:

歐洲電影獎:最佳攝影、最佳導演(提名)、最佳女主角(提名);

納沙泰爾國際幻想電影節:Titra Film Award 拉斯·馮·提爾;

坎城電影節(金棕櫚)2009:最佳影片(提名);

坎城電影節(影人類)2009:最佳女演員

內容簡介:

在充滿狂亂且略帶憂傷的夜晚,一對夫婦痛失可愛的幼子尼克。這件事給他們以莫大的打擊,也讓這段原本便矛盾暗生的婚姻走向崩潰邊緣。妻子(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 飾)久久沉浸悲痛中無法自拔,身為心理諮詢師丈夫(威廉•達福 Willem Dafoe 飾)一方面希望彌合破裂的婚姻,另一方面試圖通過心理疏導讓妻子忘記過去。最終,他們決定前往位於伊登(Eden)森林的小木屋中緩釋心情。此前一年,女人曾帶著尼克在此撰寫一篇關於基督和反女性的論文,過往的回憶讓重蹈此地的她緊張慌亂。心理治療在焦灼煩躁的情緒中進行,夫妻倆沒有找到渴望已久的光明,反而墮入更加無邊的黑暗之中……

二、分析

【印象深刻的理由】

看這部電影的第一遍,導演的痛苦遍佈了我的全身。我像一隻受冷受得太兇了的小狗,在電腦前面不住地打顫。不能全螢幕播放,因為全螢幕帶來的壓迫感太令人痛苦。放一段時間就暫停一下,調整呼吸,刷一分鐘輕鬆諸如人人這樣的網頁,並隨手記錄下自己的感想。然後繼續,繼續在超現實的鏡頭裡顫抖和夢遊。我沒有想到爾後的整整一週里,我發現自己都在細碎的與自己相處的時間裡反覆想起電影裡一處一處細小的鏡頭,然後復又陷入一種夢遊的幻覺。

從來沒有一個電影令我痛苦。不是難過,不是悲傷,不是震撼,是真真切切的痛苦。也許從生理上看,任何與造成肉體上的傷害的電影都會引起人的痛苦感和視覺上的刺痛感,別提這部影片還拍攝了種種極端的、殘忍的甚至足以令人嘔吐的行為。但是在混合了精神、宗教、女性、愛人、和自我與他人的救贖之後,心理上的痛苦也許是遠超肉體的疼痛的。

「性」的意向被運用到極致。影片的開始美得令人窒息。在夏洛特緩緩抬起的眼眸里,性慾的火熱被氳在了一片黑白和冷靜里。「我們必須赤裸地面對彼此。」男性生殖器的緩緩抽動和人物臉上細膩到一絲皺眉都看得非常清楚。這是美麗的性。隨著夏洛特的情緒被失去孩子的痛苦完全控制住,並且同時伴有她體內瘋狂的不斷滋生的毒素不斷衝破她脆弱的神經,性成為了拯救的唯一方法。「我們需要激烈的做愛。」這是她面臨痛苦的方式。她需要那短暫的血液衝上額頭時帶來的瞬間的快樂撲滅一些心裡弄得像黑咖啡一樣的痛苦。而導演的故事還沒完。在夏洛特在最後的自我封閉的圓環崩潰的時候,性也是一種屠殺了。

「宗教」和「科學」的對話太令人著迷。電影裡的威廉·達福象徵理智、正常人心理和科學的手段和新鮮凜冽的富有衝擊力的真實的基督者,而夏洛特則像徵著情感、理智與瘋狂不斷搖擺卻有著致命力的女性,也許那更該被稱之為是女巫、被撒旦所控制的女人。對女性屠殺中人性的極端痴迷和喪子的痛疊加在一起,對夏洛特產生了巨大反作用力,使她充滿反抗力和能量。導演賦予了夏洛特論文撰述者的身份,而撰述的內容正是關於歷史上女性大屠殺。我隱隱約約感到的科學和宗教的「抗衡」,好像一種無形的力量漂浮於電影的上空。在達福趁夏洛特睡眠時走進閣樓看到關於「女巫獵殺」的片段里,這兩種相反的力量帶來的衝擊和碰撞是劇烈的。在他們隨後的對話裡,我們更是看到「衛道士」和惡魔化身的女巫之間的直面衝突。從視覺上,是美的。我得說,這是最令我著迷的地方。對我來說,宗教是一種語焉不詳的符號,神秘而寡歡。

痛苦的直露性。即便是最勇敢的人,面對痛苦並且把它暴露出來也是需要極大的勇氣的。對於導演來說,我覺得這是一種勇敢,也是一種對人性心理的洞見和闡釋。所以當隨著影片結束我的痛苦逐漸從我的感官里脫離,我越發覺得其實這部片子是個標準的浪漫派。直覺和本能對於普通人來說並不是容易捕捉的事物,但導演是偏執的,他用一種慢的方式講人性和講自己、講對宗教的理解……,那幾乎讓看者無處可逃。

【鏡頭一】開頭的唯美性愛

Lars Von Trier的這一幕性愛鏡頭,與慾望無關,美得令人拍案。它講述了在男女主人公沐浴後沉醉於性愛的時候,他們可愛的年幼的兒子失足從窗台掉下的故事。水滴不斷從花灑和籠頭裡噴出來,雪花從窗外飄進來,清冷的黑色和灰色,以及淡淡的光,他們密集在空間裡爆沸一般,如同陽光裡的塵埃般清晰可數。在那種絲絲編織的碎末感中,男人和女人激烈的性愛和孩子無辜爬下床觀望到的這一切在平行進行著。孩子走向陽台的死亡和他母親享受性愛的歡愉的畫面同構似乎也預示了悲劇的必然性。一切都是極慢的、黑白的。孩子臉上的鮮活和沉醉在性愛中的男女主人公是這一幕裡唯一有靈肉的事物。

這漫長又短暫的看似只是藝術感的贅述的序幕裡,實際鋪墊了電影后面的很多隱喻。比如孩子的鞋子是反放的,這和後面孩子的驗屍報告所顯示的足骨形狀是暗暗相合的。導演創造的這種「反序」也是一種象徵。因影片中導演的女權主義立場與現實中的男權世界也是一種反序,我認為這裡有某種程度上的相合。再比如浴室內的換氣扇、旋轉式洗衣桶、吊著的玩具和翻動的書頁,這些旋轉的意向象徵著一種解離,是眾多為主人公情緒附著而存在的一種襯托,但卻也連同墜落的孩子和掉落的茶杯一起象徵著「失落」,而這也正是在出生充滿Grief, 存在充滿Pain, 死亡充滿Desperate時輕而易舉的事。這一幕的最後一個畫面是做愛的結束和死亡的產生同時來臨時夏洛特的睜眼。這是故事的開始,也是悲愴的產生。

【鏡頭二】第三幕 Despair Gynocide 剛開始的片段

這一幕開始的時候,達福站在暗綠的草叢和樹叢里,天是灰的,並且開始下雨。「雨」的意向非常重要,它的綿延和灰色的天、暗調的環境聯繫起來的時候,是故事朝更深處繼續下去的預示。這裡夏洛特在床上入眠,達福看著她,直到他的目光穿過窗外,看到一把梯子。他著雨衣扛它進來,掌一盞油燈,蜿蜒爬過樓梯。這裡很明顯看出手持攝影機的痕跡。穿越過狹窄昏暗的樓梯,鏡頭和達福的身體是一同移動的。此刻油燈是唯一的光源。而濕漉漉的天氣和雨滴砸在房頂的聲音還在繼續。達福背對大家向前移動,此刻光被擋上,我們追隨他的足跡往前走,小燈的光逐漸亮了起來。這時他看清掛在樑上的、已經被雨水打濕的圖畫,那些全部關於女性屠殺的記憶。他繼續看,油燈被放置在桌上仍然是此刻唯一的光源,在陰暗中他看到夏洛特的筆記本,和旁邊錯綜的星圖,寫著:The Three Beggars. 分別是狐狸、烏鴉以及分娩到一半的小鹿。而三隻動物的身體上寫著的Grief, Despair, Pain正是這部電影的三篇內容。在這一鏡頭的最後,是窗外雨聲中高聳的樹木折斷的影像。

這是達福理解夏洛特、發現她痛苦根源非常重要的一處細節。對理解女主人公心理、身體和情感上的三重變化有著重要的闡釋作用,也是使劇情更加走向極端的前兆。這整個過程里都只有黑和昏黃兩種顏色,鏡頭有明顯的晃動感。油燈照到圖畫的時候也是局部慢慢照亮的,讓觀眾逐一看清。無論是圖畫還是夏洛特的「女性屠殺」筆記,他們都是一種符號,預示著女主人公可疑的平靜期的結束,而劇情也將被推向一個極端。最後我們順著達福的目光望向窗外,高大樹木的折斷和掉落更是像徵著一種完結。隨後他們有了更加深入的談話,達福通過夏洛特偶然透露出來的隻言片語預感到了困惑他已久的問題的答案。那一夜的夏洛特,已經徹底幻化成了女巫。

【鏡頭三】女巫之死·片尾

夏洛特完全激發出了自己身體了惡的毒素。她的殘忍和瘋狂令作為觀眾的我不得不摘掉耳機把頭扭向一邊。撒旦的魔鬼已經附在了她的身上,作為反基督者的她,要報復以耶穌為代表的男權神話。她把自己的愛人完全當成了自己魔鬼念頭控制下的犧牲品,或者從更大的意義上來說,愛人已經不是愛人,只是一個男人,是男權的象徵,是令她反感的、希圖用理智和科學分析出她的痛苦根源的蠢蛋。導演沒有賦予男女主人公以各自的名字的原因想必也在這裡,他們都不再是個體,而是一群人。撒旦和耶穌,正義與邪惡,溫暖的愛和不擇手段的迫害。在達福終於解除夏洛特禁錮在他腿上的東西之後,他有短暫的哭泣,但他的眼神隨之犀利,他終於不能再用愛、用包容來對待這個身懷惡意和走向絕望的女人。他的力量在導演創造的陰暗的影子裡積聚起來,令他忘掉身體的痛苦,看向表情無辜但又倔強的夏洛特並走向她,勒住她的脖子,直到她的面孔在氧氣稀缺中走向青紫、她的眼球在他如鉗般的大手中凸出來,漸漸失去神采,她的身體緩緩下落。他親手結果了她——女巫、結果了撒旦的惡、使世界復又有了秩序。

而女巫的葬禮也是最為經典的——被綁在樹上燒掉。烈火熊熊燃起,將痛苦一併埋葬。獲得救贖的男人站在山坡上,沐浴在了一片聖潔的白光里。這時的他是有著耶穌的幻影的。仍然是只有灰白色。拄著粗樹枝的達福緩緩離開伊登,他在幻象里看到了「三隻乞丐」。但四週開始湧現出一大群的健康的、性慾得到控制的、充滿活力又溫順的女人。柔和的救贖的洗滌靈魂的音樂從耳邊響起,世界漸次充滿秩序和柔軟的光。Hard模式終於告一段落。這一段拍的是達福眼中的世界。因此從他「基督者」的角度來看,種種令人心安的意向都是他賦予的自己行為和思考方式的正當性。那是男性為主導為立場的。

【注】在分析中我使用了兩位演員的真名而非在電影中的名字。他們在電影中沒有名字,導演全盤賦予他們「男人」和「女人」的形象和內涵。我使用他們的真名只是為了方便分析。

三、同類影片對比

【影片一】破浪/Breaking the Waves

在這兩部電影裡女性的性慾都是非常重要的組成,而且他們的伴侶都為此受到了嚴重的傷害。在《反基督者》里,和男人交媾的歡樂佔據了她全部的注意力而作為一個母親的她卻完全沒有感知自己可愛的孩子在走向危險的窗台,這後來成為她痛苦的戰慄的源泉。孩子在這其中實際上是女人性慾的後果,而她的粗心的會給孩子穿錯左右鞋並且讓他在窗台失足的過失,也許已經在暗示她對自己的性慾充滿敵意。

不同的是,在《破浪》中,貝絲受到的傷害更多的是肉體而非精神上的。她是性面前的犧牲品,她不斷地受傷卻還是為了她的愛人繼續這種傷害。而《反》裡面性如何造成傷害則是不明確的。在這部片裡,貝絲和Jan的浪漫關係實際上已經暗示了死亡的宿命性。在廁所里失去貞操的一幕已經令人有種心碎的疼痛,那已經是傷害的始端。就像《反》裡的女人一樣,貝絲也是被一種凌駕於自己之上的力量操縱著。性的殉難讓她有種天使的聖潔感。相反地,《反》裡的女人卻呈現出完全的惡魔性。但天使或魔鬼,她們的最終宿命都是死亡。

當然,性不必是異性的。但在這兩個片子裡女性的源自於性的痛苦卻都來自於男性。貝絲甚至簡單地在做愛中被男人殺死了,在她的「拯救」Jan的性旅程里,交合的對象都完全是毫無愛意甚至是令人作嘔的。而即使是Jan本身也參與到了導致貝絲死亡的性里,並且最終促成了她的死亡。片子裡唯一尚有吸引力的男人卻拒絕了貝絲的要求。在《反》中,達福想要幫助妻子的行動最終化為一片反動力,這和《破浪》中的Jan是有著相同之處的。

這兩部拉斯馮提爾的電影都令我們看到破壞性的和不具有再生力的性。受到上帝或魔鬼感召的女人同樣都以死亡的做結局。而在片中的男性扮演的都是與主流不同的對性不那麼care的形象,卻更專注於控制女人。但從整體上看,電影裡的男人和女人似乎都在嘗試殺死對方,生活同樣無法前行。

【影片二】狂戀大提琴/Hilary and Jackie

這兩部的共通點在於女性的歇斯底里。才華橫溢和任性同時在Jackie的身體裡致命地存在著。她渴望榮譽、名利,渴望愛情,但她追逐的方式永遠是掠奪式和壓迫式的。她像一團火焰那樣熾熱地燃燒,她是傑出的大提琴演奏家,她燃燒著的才情就是永恆的火焰之源。但這團才情之火燃得亦充滿邪氣和頑劣,而與《反基督者》不同,這團火焰只是需要愛情的滋養。滿滿一屋子的鮮花不能滿足她,充滿名利金錢的現實世界也不能滿足她,她是魔鬼中的天使類型,為愛發瘋,即使是以傷害姐姐為代價。

之所以將這兩個片子對比,是因為覺得女性在意識區游移的時候個體之間有著絕妙的相似性。她們都逼近了思想的真空,一個在接近上帝的地方瘋癲,一個在魔鬼的煉獄有著痛苦而絕望的慾求。這兩種都是令人心痛的狀態。但它們都是美的。

四、批判性思考

我個人覺得,電影裡意象過多有時會被意象所累。作為一個對宗教缺乏感知的中國觀眾,理解眾多的宗教、陰暗和16世紀的女巫獵殺顯然考驗的太多了。導演做了一個夢,他在夢裡,我們讀夢讀得有點辛苦。但我仍然覺得,電影拍得很美很像藝術品,它不「輕」,它是讓人猜、讓人去「知道」的。第一次看這個電影是痛苦的。但當時的痛苦卻絕大多數來自於視覺上對肉體殘殺帶來的痛苦。第二次看這個電影的某些鏡頭仍然痛苦,但卻漸漸知道導演的苦心以及他兩年里抑鬱症的痕跡。於是順著騰摸到新的天地,由性、痛苦、表情、心理、宗教、對立和性別等等思考下去,得到長長的一串不同的體會。這些格外彌足珍貴。

評論