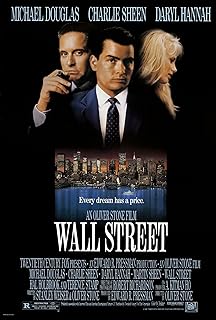

電影訊息

華爾街--Wall Street

編劇: Stanley Weiser 奧立佛史東

演員: 麥克道格拉斯 查理辛 黛瑞漢娜 馬丁辛 製片: 艾德華布雷斯曼

演員: 奧立佛史東

华尔街/华尔街

導演: 奧立佛史東編劇: Stanley Weiser 奧立佛史東

演員: 麥克道格拉斯 查理辛 黛瑞漢娜 馬丁辛 製片: 艾德華布雷斯曼

演員: 奧立佛史東

電影評論更多影評

2011-12-13 11:50:05

華爾街,還記得法蘭克·卡普拉嗎?

如果從家庭情節劇的角度來看這部商戰經典的話,巴德一開始在尋求蓋葛這樣的精神父親,一個在紐約華爾街翻雲覆雨的金融大鱷,而他的親身父親則是藍領工人。最終巴德卻握著親生父親的手說你才是我認識的最正直的人,雖然蓋葛也表示看著巴德就像看到過去的自己。對於美國精神來說,這其實正是對東部父親與南部父親的選擇。

巴德的親生父親雖然也生活在紐約,但他的行事做派卻是個不折不扣的南方人,而且他也更願意生活在紐約的皇后區而不是曼哈頓。在影片最後他拍拍巴德的手說,孩子你還是去做一些「能創造」的工作吧。影片中蓋葛的死對頭,一個同樣炒股的英國紳士,之所以在影片最後可以在導演安排下全身而退,也是因為他畢竟是投資實業的,他控股鋼鐵企業和藍星航空都不是為了轉手賺一筆,而是真心想把企業搞活(雖然在蓋葛的指責下也許他的行事沒他自己說的那麼漂亮)。

我總覺得奧利弗·斯通有點當代的法蘭克·卡普拉的意思,他們都熱衷於拍攝跟政治經濟寡頭有關的電影。但斯通顯然早已沒有卡普拉輕鬆幽默的態度。我常常在想,要是卡普拉生活在今天,他還能拍出像《浮生若夢》、《斯密斯先生上華盛頓》、《It's a Wonderful Life》這樣單純、正直、激動人心的電影嗎?

美國早已不是法蘭克·卡普拉曾經所迷戀的那個國度了,那個靠著自己的雙手,在西部荒原上從無到有、一點一滴開拓出偉大的物質文明的傳奇國度早已一去不復返。本質上我挺支持美國人民攻佔華爾街的,作為老百姓的確不太懂得金融家除了把別人生產的財富顛來倒去折騰一番後化為烏有之外,到底在「創造」些什麼?

卡普拉畢生的偉大電影,都是在善意地嘲笑東部的政治家和金融寡頭們,然後用來自南方的小伙子的精神氣質來感化他們一下,把他們喚回正途,喚回到美國原本的立國精神之中。這種如此天真又如此正直的氣質,除了在卡普拉的電影中,就只剩下好萊塢的西部片能看見了(可惜未必每一個中國觀眾都喜歡看西部片)。

今天華爾街上的金融家們不會像《浮生若夢》裡的那個大富翁那樣了。我始終忘不了《浮生若夢》最後,這個有錢的老頭和那棟怪宅子裡的老爹一起坐下,兩人吹起了口風琴。老爹說,千萬別等到快死的時候才後悔。《華爾街》的最後,藍領父親也對巴德說,做些讓自己不枉此生的事情吧。可是今天華爾街上的金融家們不會這樣說話了。巴德問蓋葛,你要賺多少才夠?問題其實不在於錢,他們要滿足的只是自己的貪婪,貪婪才是一切。

奧利弗·斯通的電影裡,來自南部的小伙子也不再是美國精神的化身了。他們對於自己更正直的藍領父親的價值觀充滿了懷疑,而迷戀著東部的、金融寡頭的新父親的價值觀。這是一個不事創造的世界,只剩下金錢數字的遊戲,在數字閃爍變化下,無數工廠和實業倒閉、被拆賣,而只是富裕了他們個人。

斯蒂文·澤里安在2006年拍攝的《國王班底》,也讓我不由想到法蘭克·卡普拉的《斯密斯先生上華盛頓》,但在《國王班底》中的南方小鎮青年,在插足政治後只能讓自己也陷入黑暗的深淵不能自拔,最後被殺害。他拯救不了任何人,再也不會有任何北方的政客會被斯密斯先生宣讀幾句美國憲法就羞愧得泣不成聲。

好萊塢電影裡,連克里斯多福·里夫扮演的超人,都得是南方農場主養大的孩子。在《超人4》里,當北方的政客問他是否願意把他父親的農場賣給地產商開超市時,超人回答說自己只想把農場賣給願意經營農場的人。

美國的南部精神正在受到東部金融和政治家的侵蝕,但正如法蘭克·卡普拉指出的那樣,南部精神才是美國立國精神的根本。如果卡普拉還活著,他一定會參與到佔領華爾街的運動中去,也許他真的會像《浮生若夢》里那個怪老頭那樣,給這些金融家們吹一段口風琴,教教他們什麼才是生活的真諦。

評論