電影訊息

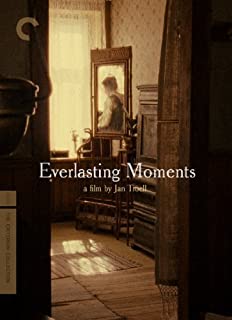

璀璨瞬間--Everlasting Moments [DK]

編劇: Niklas Radstrom 揚托爾

演員: 瑪莉亞‧海絲珂寧 麥可佩斯伯蘭特 賈斯柏克里斯汀森 Emil Jensen

永恒记忆/永恒时刻/玛拉拉森的永恒记忆

![]() 7.5 / 5,780人

131分鐘 | Australia:106分鐘 (short version)

7.5 / 5,780人

131分鐘 | Australia:106分鐘 (short version)

編劇: Niklas Radstrom 揚托爾

演員: 瑪莉亞‧海絲珂寧 麥可佩斯伯蘭特 賈斯柏克里斯汀森 Emil Jensen

電影評論更多影評

2011-12-22 19:59:27

在影子離去之前守護

「全世界的照片構成了一座迷宮。我知道,在這座迷宮的中心,除了這張唯一的照片,別的我什麼都找不到。這就應了尼采那句話:「陷入迷宮裡的人永遠不會去尋求真理,而是一心一意地去尋找他的阿莉阿德尼。」溫室庭園裡的照片就是我的阿莉阿德尼,不是因為它會讓我發現什麼秘密的東西(魔鬼或珍寶),而是因為它能夠告訴我,引導我走向攝影實質的線是用什麼做成的。我已經明白,從今以後,探尋攝影的實質,不能從愛好的觀點出發,而應從攝影與我們羅曼蒂克地稱之為愛與死的關係上著眼。」

(羅蘭•巴特,《明室》)

「媽媽看她的照片時會說:想像我們會一直在這裡,這會成為永恆的片段。」影片放到最後,我們聽到作為故事敘述人的女兒說了一句這樣的話。在時間中易逝的生命,似乎只要住到照片裡面去,就能獲得各自的救贖與永恆,這大概也就是這部電影對everlasting的含義的解讀,恰如直到電影結束我們才發現,電影開場時旋轉的歡宴原來是母親逐漸老去以後和父親一起參加的最後一場舞會一樣,時間至此畫了一個完整而閉合的圓,然後電影緩緩落幕,「母親」的一生,「我」和「我們一家」的記憶,由此被封存進電影膠捲的碟片裡,住進影像之中,從此獲得了母親所信仰的「永恆」,融入到永恆凝定的時光之中。

如此,泛著光暈的,金黃,濕潤,堅韌,而且善良。永恆的魅力神秘夢幻得一如湖底款款搖擺的水草,而這大概也會是對這部電影(也是對母親這一段人生)最甜美的解讀,甜美得以致讓人踟躕復又猶疑。事實上,瑪麗亞拉森這位母親,同時也是導演揚特洛爾妻子的母親,他拍的不止是一部可供公眾放映的電影,同時也是在為逐漸老去的妻子拍攝她對那些業已永恆失落的家人的極其私密的回憶。這部電影,挑剔點來說的話,實在不過是一部平淡的傳記片,毫無野心,溫情脈脈,只是雋永如歲月流水般地敘述著生命曾經經歷過的種種微小瑣細驚動,導演自己大概也根本完全不想去懷疑和挑戰些什麼,而只是,非常美,非常美地用他的電影時空構建了泛黃的過去里那個光潔完整的秩序世界,還原了曾經存在過的一切愛與死與感動與失望,從而深深地貼近了現代人的血液里對那個同樣業已失落的「永恆」最隱秘的夢想。而這種本分認真的美如此強大,強大得足以讓人懷疑對它提出批評和異議的正當性。面對過去的這種神秘魅力(enchantment),打破和質疑真的是應該的嗎?難道人類對於「永恆」的信念的失落不正是起源於當初立意祛除這種魅力(disenchantment)的衝動?我們已經無可避免地來到了祛魅的二十世紀(才發現早就已經是21世紀了啊),異議真的是恰當的嗎?那個對於everlasting的夢想,我們真的有必要一而再,再而三地丟失掉它嗎?

但以前讀到過的一些文字在看完這部電影之後始終徘徊,揮之不去:「我不能展示溫室庭園裡的照片。那張照片只為我一個人存在。對讀者諸君來說,那只不過是一張普通照片。[……]它充其量也只能使讀者諸君在意趣上感到一點興味:時代,服飾,照片的清晰度;但照片上沒有任何東西能夠引起各位的傷心往事。」 這是羅蘭•巴特在他的最後一本書《明室》裡面寫到的一段話,裡面提到的「溫室庭園裡的照片」正是他母親還是小女孩時拍過的一張照片。《明室》是羅蘭巴特論攝影的專著,這大概不是什麼新鮮的知識,但在這種付諸「讀者諸君」賞鑒的知識論述之外,這同時也是一本悼亡之書,斷斷續續地成書於巴特的母親離世以後的幾年。而《明室》中的整個攝影論述,據巴特自稱,都建立在他母親還是小女孩時拍的這張照片之上,建立在由這張照片在作為作者的他身上引起過的一切傷心往事之上。

「引起傷心往事」:這就是在《明室》和《永恆時刻》之間(起碼讓我)無法避開的共同點。眼前溫情脈脈的影像淡淡流過,然而那把來自女兒瑪雅的敘述聲音就是固結在耳邊,反覆陳述著一個觀眾無法避開一個事實:這是一部悼亡的電影,無論是記憶、攝影,還是那些關於生活與永恆的訴說,都無可避免地屬於一個哀悼的進程的一部份,屬於一個憂鬱的手勢,遙指著單向的、非辯證的、一去而不復返的消逝。電影裡的這個生活世界,那些百轉千回但又不動聲色的糾纏、依賴、不捨、遺憾或圓滿,實在都不過是這個敘述著的女兒傷心的哀悼的往事。而往事重現的影像,尤其是那些母親所拍下的照片,它們無一不標誌著同樣的事實:所有這些往事都曾經存在過。羅蘭巴特說,攝影真諦的名字就是「此曾在」,就是「這個.曾經.存在過」。「此曾在」,何其美麗但刺痛的三個字,它意味著什麼?是「永恆時刻」的失敗,是「曾經如此,此後不再」。

站在現世的定點上倒著回望過去,過去總不免是反諷的。唯有反諷為真:時間開出來的永恆笑話。

但畢竟,也許有必要澄清,反諷只指示一個對反的方向,並不意味著那些意含反諷的事物就可以被輕率尖刻甚至蔑視地對待。「永恆」並不如電影所呈現出來給觀眾的那樣堅固,那麼,如何對待這「永恆」在現代的失敗,如何在「永恆」業已失落的反諷世代認真地生存下去,就是電影需要處理的首要問題了。回到電影本身,回到這個敘述著的女兒的「傷心往事」本身。人情之中,心神之傷逝往往只因昨日那種同時混雜著美好邪惡灰灰濛濛難再分明的存在。正是這個回憶的視角賦予了電影裡人情世故的生活世界以理解之同情,通過敘事者後見的明白與體諒,把圓潤和厚度賦予了劇中的每一個人物。為什麼本文會在前面說,從技術角度看來,這實在只是一部循規蹈矩平淡無奇的傳記片,原因也正在這裡:因後見之明而近乎全知的敘述視角、對傳主一生編年史式的勾勒、大量依賴特寫鏡頭和演員表演功力來刻畫傳達的人物心理、對傳統的性別邊界、宗教和家庭價值觀的堅持和守護,如此種種,不但放在傳記類型片的角度上說是十分傳統的,而且,甚至放在一個更大的「藝術」範疇內,幾乎只要比擬我們知道或者曾經讀到過的任何一本18或19世紀的西方小說都可以看出這部電影的「古典」。而反觀這部電影的題材:瑞典第一個女攝影師的一生。在故事發生的二十世紀之初,單是「第一個女攝影師」裡面已經足以發掘出種種進取、質疑和挑戰的表達可能,然而面對這個題材所隱含的這些可能性,導演反而選擇了背對,選擇了溫和留守的處理方式忠實到簡直逐步逐趨地拍出了人物的一生。電影裡面呈現出來的更多只是一個喜愛拍照的普通瑞典母親,而沒有太多「第一個」「女」「攝影師」的影子,所以可以說,揚特洛爾在這部電影裡對自己作為導演的主動性其實非常謹慎,他小心翼翼地保持著沉默,儘量不讓人物的生活選擇受到導演本身作為現代人所具有在家庭、宗教和性別上新興價值觀的審判與衡量,他自覺的毫不越界甚至可以說是在向觀眾宣示,這樣的靜默姿態可能才最適合也最尊重這個題材。為什麼?

答案或者還是要從「永恆」的失敗裡面去找。回顧電影中母親關於照片之「永恆」的信念,這也許也是作為普通觀眾的我們中大部份人依然具有的信念:照片是我們存在過的一種證明,只要我們將生活世界中的人與事物以攝影的方式拍了下來,保存在照片裡面,那麼,這些過去的人與事就有了物質性的留存,時間在快門聲中被定格,然後,成為歲月中不會再變質的永恆的珍重物。但攝影的物質性註定會摧毀這個信念。照片本身就是易朽的,紙張會損壞,底片會在一再的洗印中刮損褪色(更遑論數位時代隨手就可以被刪除掉的那些點陣文檔了)。但材質的易朽還不是最根本的。更重要的是,生活照片的私人性,那些凝注在照片上的關於愛與死的哀傷,註定只與當事人相關。我們看這部電影,看到的是一片金光燦爛,看到歷史上那個攝影的靈光初現的時代,看到森林馬車木窗框充滿古早味的維京世界,我們被這部電影中蘊含著的一切文化和夢幻所打動,但是,正如巴特所說,它不能引起觀眾和這部電影、這些照片相關的任何傷心往事。真正被電影故事所觸動,被那些存留下來的照片所刺傷的,是哀悼著的導演與妻子,是這些家庭照片與回憶的主人,然而人的生命會消亡,當這些照片和回憶的切身擁有者最終逝去的那日,無論是這部電影還是這些照片,將最終與世界上任何一個人無關。而意識到這一點,就意味著意識到生命一個殘酷的事實:唯有「失去」永恆,而那些用力留住一切的手勢,愛的手勢,都終將歸於塵土。

對這個事實的清醒意識大抵是一種再撕裂不過的痛楚。所以揚特洛爾才要重新回到最古典最傳統的敘事方式裡面,述說在現代人眼中看來可能最「封建」最不值一提的生存選擇,以古老為古老自身作證,重新肯定人類在長久的古老歷史中一直延續而來的愛與生存的方式。所以,由此看來,他的電影同時也就成為了一種有血有肉的抵抗方式,是對歷史上曾經存在過的愛與價值的重建、許諾和保證:通過電影在觀眾身上喚起的對「永恆時刻」的古老嚮往,來讓這個或將終付流水的信念,至少再存留得就久一些。有看過拍攝於二十世紀初的歐洲的老照片的人大概會發覺,電影的構圖其實非常精緻,頭探出木窗框往街外觀望的女人,森林裡的木屋,父親出獄回到家裡的院子時那匹靜靜站在後景暗角處馬廄裡的馬,幾乎每個鏡頭都是對上個世紀初早期攝影的致敬,而對於人物——每一個人物——的表現,演員和導演都努力還原保持著一種寧靜堅忍的神情,一張張上世紀的消逝已久的臉。而神情是什麼?羅蘭巴特說:「神情就是伴隨人身發光的影子。如果照片不能表達這種神情,人身就會沒有了影子;而影子一旦被剪除,像神話中那個『無影女人』似的,剩下的就只是一具不孕的軀體了。攝影師賦予人像以生命,靠的就是這樣一條纖細的臍帶」。通過拍攝所還原的時代與個人的神情,「永恆」被賦予了真實的立體的形象,影子為靈魂的存在作證。在影子離去之前相信永恆,相信永恆時刻的存在,通過重建對永恆的信念,留住愛、悲悼與記憶,留住一切親愛的,這大概也是《永恆時刻》這部電影最終試圖做到的事情。

舉報

評論