2011-12-25 07:55:21

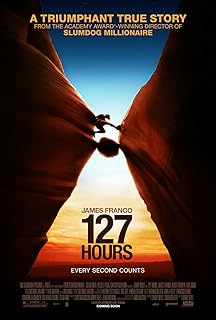

《在岩石與險境間》—一個真實的故事

************這篇影評可能有雷************

發現這部電影是在看奧斯卡頒獎典禮的時候,隨後找到了影片從頭到尾認真的看了一遍。

從開頭來看這部電影讓我想起來了湯姆漢克斯的《荒島餘生》和鄧肯·瓊斯導演的《月球》,基本斷定都是一個人的電影。但是看完之後感覺和《荒島餘生》比較相似,他們都用共同的元素,敘述了在痛苦的災難面前一個生命到底有多偉大!

這部電影是根據真實的故事改編而成,該片以著名登山者艾朗·羅斯頓(Aron Ralston)的真實故事為題材。艾朗·羅斯頓在2003年5月峽谷探險時遇到意外,右臂被夾在石縫中無法動彈,他只好藉由身體的力量靠在峽谷岩壁上,這樣支撐了5天之後,他突然想出了一個匪夷所思的辦法,用一把很鈍的小刀割斷自己的手臂,並且成功的拯救了自己。在2004年,羅斯頓出版了回憶錄《在岩石與險境間》,敘述了這段驚心動魄的經歷。

電影還是很成功的!

我把在電影中讀到的:關於一個人在遇到困難時究竟要何去何從與大家分享一下(僅是自己的感悟)。

震驚、恐慌——每個人在面對突如其來的災難,首先會感覺無比的震驚。主人公阿倫·拉斯頓驚恐的眼神裡面清晰的表達了對於自己手臂被卡住的恐慌與不安,這是在震驚之後大腦首先獲得的資訊。世間未知的事情有很多,不少未知的事情是難以判斷,帶著神秘和詭譎的,令人感到難以捉摸,因此恐懼是由心底產生的。當我們無法預知災難帶來的後果時,我們就會感到恐懼。

僥倖逃離——戰勝困難的原動力並不是恐懼而是求生的渴望。在困難面前,渴望的首次實現卻大部份是帶有僥倖心理的,因此也是不太可能成功的。阿倫·拉斯頓在驚恐之後開始不斷地嘗試,我們看到無論他如何努力也是撼動不了那塊該死的石頭。他的第一次嘗試是慌亂的,沒有什麼準備,沒有藉助任何裝備,也許這就是對於僥倖心理的暗示。在困難襲來,一瞬間,我們會很迅速的做出反應,也是人之常情,但我認為更是一種僥倖心態的行動化。僥倖心理是人人都會有

的,只是比較腳踏實地的人不太會在意自己的這種心理,他們更看重自己的實幹取得的成就,而一些存在投機心理的人,則比較容易相信自己的僥倖心理,相信運氣。所以有一部份人在沒有僥倖逃離困難時,將會變得憤怒,對現狀表現出強烈的不滿,甚至是自暴自棄。聖人並不是在幸福的生活面前能夠控制憤怒,而是在不幸面前照樣處之泰然。

再次嘗試——能夠做到這一步的是在僥倖逃離不起作用之後有勇氣繼續擺脫絕境命運的人。阿倫·拉斯頓就是這樣的人,經歷了憤怒和求助無人,他並沒有放棄。冷靜的攤開背包,思考一個又一個脫離之法,並開始少量飲水,正是這些看起來不起決定性的因素幫助他走到了最後。看了主人公在這個過程中的求生經歷我發現困難確實歷練人,阿倫·拉斯頓在這個過程中不斷地認識自己,反省自己,感悟出生命,這也是主人公在精神脆弱階段的一種自我拯救。他開始後悔:沒有接聽媽媽的電話,拒絕家庭合照,缺席妹妹的婚禮,令女友傷心的離開並且開始諷刺、挖苦自己;也許他還在思考,當自己能夠脫離就要挽回這一切。而導演也是用重筆向我們渲染了家庭、親情、愛情在為難關頭給予主人公的力量,場景溫暖,令人生情。無疑,當認清困難並且還能發起挑戰是一種令人生畏的勇氣,要做持續較量的準備,坦然接受讓你欣慰的結局或者不死不休的痛苦。

接受命運——「8:15 烏鴉沒來,8:20 我的烏鴉沒有來」。阿倫·拉斯頓開始相信一切都是命運,都是他的選擇。那塊石頭從隕落到此時此刻都是在等待他,宣判他的世界末日;而他的每一個動作,每一個呼吸也是為了這個壓著他胳膊的石頭。若心已死,念已滅,所有的一切都將成幻影泡沫;所有的努力、掙扎不過是在死神面前的小醜行徑。若鳳凰沒有涅槃何來重生,若人不能坦然接受命運,怎能起身反抗命運!

反抗命運——擺脫命運的枷鎖,開始新的生命旅程。主人公做到了,或許為生存入總得犧牲點什麼,有的時候就是手臂,其實割斷自己的手臂並不痛,如果因為怕割斷手臂的痛而失去了逃生的機會那才是真正的痛。掙脫那一瞬間,我完全體會到了主角的喜悅和對生命的重新認識,當男主角對石頭說「thank you」的時候,我相信他肯定做好了為以後生活重新開始的準備,讓我們祝福他吧!

通過電影也許能讓我們想到,當我們的「手」被卡到後,我們會有什麼反應?又會怎麼做?當你回頭思考在絕境面前做出的選擇時,你又是否會後悔?(推薦一部電影《迷霧》)

附:謹獻給艾朗·羅斯頓

《在岩石與險境間》這本書中的原文一段I use a few good in-cut handholds on my left to lower myself around the overhang, gripping the sandstone huecos—water-hollowed holes in the

wall—like jug handles. At full extension, my legs dangle two, maybe three feet off the floor. I let go and drop off the dryfall, landing in a sandy concavity carved deeper than the surrounding floor by the impact of floodwaters dropping over the lip. My feet hit the dried mud, which cracks and crumbles like plaster; I sink up to my shoe tops in the powdery platelets. It’s not a difficult maneuver, but I couldn』t climb directly up the drop-off from below. I』m

committed to my course; there’s no going back.

祝福艾朗·羅斯頓!